凌晨两点的出租屋里,加班到脱力的程序员小林对着屏幕发呆,语音输入习惯性地蹦出“播放刘欢”,手机里弯弯的月亮前奏响起的一瞬,他突然红了眼眶;地铁上刷到“刘欢高音震撼全场”的视频,00后小夏默默收藏,又在深夜循环了千万里万里到天亮;就连KTV里,一群喊着“抖音热歌”的年轻人,最后也会点起好汉歌,吼出“大河向东流哇”时,整个包间跟着声嘶力竭——

“你给我播刘欢”,这句带着点指令感的话,怎么就成了横跨几代人的“默契暗号”?为什么当情绪需要出口时,我们总会下意识想起这个“不老的声音”?

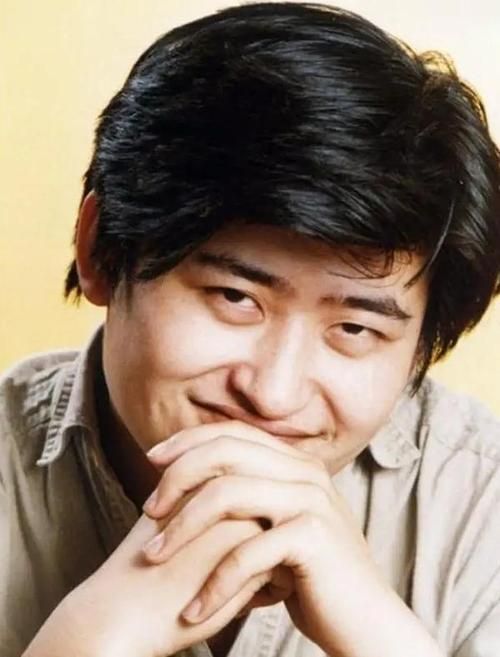

从“晚会天神”到“人间清醒”:刘欢的声音里,藏着中国人的集体记忆

要说刘欢的“国民度”,可能比很多明星的“流量龄”还要长。80后记得,1990年北京亚运会开幕式上,他和韦唯唱的亚洲雄风是怎么让整个电视机前的观众跟着热血沸腾;90后忘不了,94年春晚千万次地问里,他站在聚光灯下,西装革履却用声音把“时光呀它慢些吧”唱进了多少人的青春里;00后或许没经历过这些,但好汉歌里的“该出手时就出手”,早成了从小听到大的“BGM天花板”。

但刘欢的“厉害”,从来不只是“唱歌好听”。翻开他的履历:中央音乐学院的教授,国内最早将流行音乐与美声结合的探索者,为北京人在纽约水浒传等经典影视配唱,每一首都是“剧火歌更火”的传奇。可最让人佩服的,是他从不在名利场里迷失——当有人靠“神曲”走捷径时,他安安心心做专辑、教学生;当直播带货成了风口,他却说“唱歌是我的本分,别让流量淹了艺术”。这种“清醒”,让他在浮躁的娱乐圈里,活成了一座“定海神针”。

为什么年轻人说:“一播刘欢,emo就跑了”?

有人问:“都2024年了,年轻人怎么突然爱起刘欢了?”其实哪是“突然”,只是刘欢的歌里,藏着我们最需要的“情绪解药”。

你听弯弯的月亮,前奏一起,就像回到了夏夜乘凉的巷口,阿妈的蒲扇、蝉鸣、月光,都在旋律里晃悠——那些想家的时候、迷茫的时候,好像有了温柔的拥抱;你品从头再来,前奏里的钢琴像一只手,轻轻拍着说“失败了怕什么,大不了再来”,这不正是打工人熬夜加班时最需要的“勇气充电宝”?就连好汉歌,看似豪迈,可那句“路见不平一声吼”,不也是年轻人面对生活“糟心事”时,想喊却不敢喊的“出口”?

更绝的是刘欢的“人歌合一”。他的声音没有刻意的炫技,却像长者讲故事,字字都带着温度。听他唱天地在我心,你能感受到对这片土地的深情;听世界的东方,你能听到一个中国人的骄傲。这种不“端着”的真实,比任何“人设”都更能戳中人——原来好的音乐,真的能穿越时间,和不同年代的人“对话”。

当“给我播刘欢”成了一种社交货币:我们到底在找什么?

现在“你给我播刘欢”火了,不只是歌火了,连带着这句“指令”也成了年轻人里的“社交密码”。聚会时有人说“来段刘欢”,没人会觉得老土,反而会跟着哼;朋友圈发“emo了,听刘欢治愈”,评论区秒回“懂你!凤凰于飞安排上!”

为什么这句话能成为“默契”?因为它藏着的,是我们对“真东西”的渴望。当短视频里的15秒神歌听完就忘,当流量明星的“口水歌”千篇一律,刘欢的歌就像一桌“家常菜”,不花哨,但能“吃饱”——因为它唱的是普通人的生活,是朴素的情感,是那些我们藏在心底,却说不出来的话。

你看,从“晚会天神”到“情绪解药”,刘欢用四十多年的音乐告诉我们:真正的“顶流”,从来不是靠热搜堆出来的,而是能让一代又一代人,在某一刻突然停下脚步,说“啊,这首歌,我懂”。

所以下次当你觉得累、觉得迷茫,不妨也试试对自己说:“你给我播刘欢”。或许你会发现,那个用声音陪伴过无数人的“老伙计”,还在那里,用旋律告诉你:生活再难,总有一首歌,能让你重新找回心里的光。