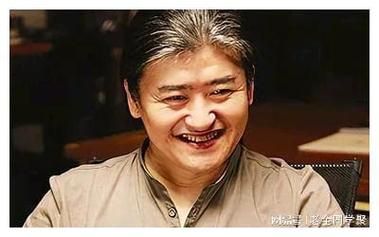

“帮我找刘欢老师,预算不是问题。”

上周在一场行业酒局上,某影视公司老板拍着桌子对团队说,手里项目正缺一首主题曲,听说刘欢老师“随便哼两句都是顶级”,想碰碰运气。席间哄笑一片,有人递烟有人劝酒,但没人接话——在混迹娱乐圈十几年的人眼里,这句话简直比“我要让全网为我家偶像花钱”还天马行空。

为啥?因为在“找人”这件事上,刘欢这三个字,几乎就是“行走的行业壁垒”。你敢信,连那些手握顶级资源、能让半个圈子里捧场的大佬,面对刘欢时都得收起那份张扬。

“找刘欢”难在哪?不是钱,是人,是圈子,是那道“非请勿扰”的线

“我17年就想找刘欢老师唱大江大河,磨了整整一年。”某知名制片人老张给我递了杯茶,语气又无奈又佩服。他当时找了三个中间人:一个是刘欢的学生,一个是央视的老导演,还有一个是音乐圈的大拿,结果“层层递话,连老师面儿都没见到”。最后还是靠刘欢夫人——知名导演卢璐的点头,才在录音室挤了三天时间。

为啥这么难?你得先问自己一句:“找刘欢干啥?”是要流量?刘欢老师连微博都不常发,粉丝互动比退圈还佛;是要低价?他近年参与的节目,片酬从来是行业里的“天花板Plus”;是要“随便弄弄”?刘欢工作室的合同细则能把你绕晕——歌曲风格、创作周期、甚至录音棚的温度都有讲究,对了,还有一条“不得通过任何途径诱导粉丝消费”。

更关键的是,你得知道“找谁”。刘欢的联系方式?没门。他工作室对外只有邮箱,且“仅限正规项目合作邮件”;想私下搭线?连他身边最亲近的助理,干这行都超过20年,过滤掉的无非两种人:一种是“想占便宜的”,另一种是“不懂规则的”。有次一个网红主播想靠“偶遇刘欢”炒作,托人递了条烟,结果被助理原封不动退回,附了句:“刘老师从不和不熟的人私下见面。”

别再说“我认识刘欢”,那往往是你在娱乐圈最“天真”的时刻

娱乐圈里最不缺的就是“自来熟”,总有喜欢拍着胸脯说“我跟刘欢是老同学”“我上节目还和他同框呢”。但真到了“办事”的时候,这些“关系”还不如一张正规的委托函管用。

“你见过凌晨四点的北京吗?我见过,刘欢工作室的灯还亮着。”某音乐策划小李曾经跟过刘欢的项目,她给我看过一张照片:录音室里,刘欢戴着老花镜改乐谱,旁边放着盒已经凉透的盒饭。“老师做音乐,必须自己抠每一个细节,哪怕是一个音符的颤音,都要录十几条。你要是跟他说‘差不多就行’,他可能当场就把谱子给你撕了。”

正因如此,真正敢找刘欢的项目,都是“抱着必死的决心”去的。去年某国风综艺想邀请他当导师,节目组准备了三个月的方案,包括每期主题、嘉宾搭配,甚至列好了10首备选歌曲。结果第一次开会,刘欢只问了一句:“你们是想做快消综艺,还是想留下来点啥?”节目组语塞,刘欢摆摆手:“先回去改,改到我满意再谈。”后来那档综艺虽然没请成,但业内传开了——刘欢不是“难请”,是“不敢瞎请”。

最后你才会懂:为什么“找刘欢”成了娱乐圈的“终极考验”

这几年见过太多“急功近利”的制作人,找老师恨不得今天谈好明天出歌,刘欢却偏偏像个“老学究”:花两个月研究剧本,花一个月打磨歌词,花一周调整编曲的乐器比例。有人问他:“您图啥呀?这钱赚得也太慢了。”他笑着说:“音乐这东西,录音棚里多录半小时,观众耳朵里就能多听出一个层次。对观众负责,就是对自己负责。”

所以现在再看“你给我找刘欢”这句话,哪是在找人啊?分明是在给自己的项目“验资”——你有没有足够的诚意?有没有足够的耐心?有没有足够的勇气直面专业?毕竟在这个“流量为王”“节奏为王”的圈子里,愿意慢下来、较真的人,本身就“稀有”。

下次再有人跟你说“找刘欢”,别急着应声。先问问自己:你准备好为“顶级专业”付出多少“顶级代价”了?毕竟在娱乐圈,有些“人设”可以包装,有些“才华”却能靠时间浇灌出来——而刘欢,从来都是后者。