最近翻到一段几年前的综艺片段:一个素人选手站在舞台上,唱起从头再来那句“我曾走过许多地方,把土拨鼠带在身旁”,开口的瞬间,台下评委和观众都愣住了——那低沉厚重、带着岁月颗粒感的音色,简直像是从刘欢的歌里直接“抠”出来的。可唱到副歌高音部分,选手突然发力,扯着嗓子吼完,自己涨红了脸,评委也皱着眉说:“音像,但魂没了。”

这段视频突然火起来,评论区里有人感慨“刘欢的声音太有辨识度,一秒就能认出”,也有人争议“模仿刘欢是不是最容易‘碰瓷’经典?”。确实,提到“仿刘欢”,很多人 first thought 就是“像”,但“像”的背后,到底是致敬,还是娱乐圈里越来越常见的“速食复制”?

刘欢的声音,为什么那么“不可复制”?

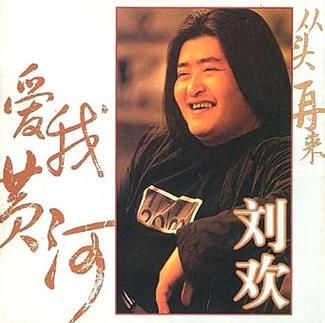

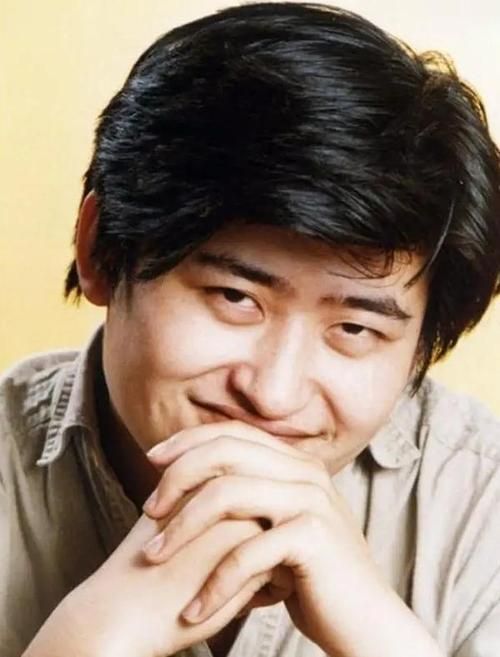

要聊“仿刘欢”,得先明白刘欢的歌为什么能成为“典藏版”。他的声音,从来不是单纯的“高”或“低”,而是带着故事的。有人说他的嗓子是“老天爷赏饭吃”,确实,他那宽广的音域,从低醇的男中音到穿透力极强的强混声,切换自如,唱好汉歌能吼出“大河向东流”的豪迈,唱我和你又能压下“为梦相聚,的一家人”的温柔。但比技巧更难得的是“唱的是经历,听的是人生”。

比如弯弯的月亮,他没用华丽的转音,就是像老大哥坐在胡同口讲故事,语气里有你对故乡的回忆,有你对岁月的怅惘;再比如千万里千万里我追寻着我,副歌那几句“千万里,千万里,我追寻着你”,不是喊出来的,是“喊”到后来,声音里带着哽咽,带着执念,像你深夜想起某个重要的人时,喉咙里憋着的那口气。这种“人歌合一”的感觉,是模仿者最难啃的硬骨头——你可以在KTV里学他的咬字、练他的气息,但你唱不出他唱了30年歌、从大学老师唱到国际舞台的沉淀。

那些“仿刘欢”的人,到底在图什么?

说回模仿者,他们大概分三类。

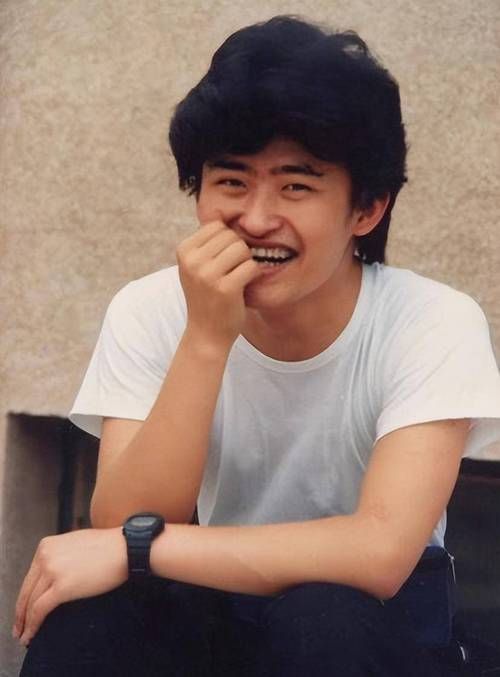

第一类是“真粉丝型”。比如前段时间在网上翻红的“工地版刘欢”,一个工人在干活时哼唱精忠报国,朋友偷偷拍下来发上网,视频里他穿着沾灰的工装,嗓子却意外地浑厚,唱到“怒发冲冠凭栏处”时,眼神里全是光。评论区里有人说“这才是老百姓的英雄气”,刘欢团队看到后也转发了,说“歌声里有生活,有热爱,比单纯的模仿珍贵”。这种模仿,不图流量,不图签约,就是喜欢那首歌,想用自己的方式唱出来,带着朴素的真诚。

第二类是“职业模仿型”。这两年livehouse、商演里,常有“刘欢模仿者”接单,报价不低——毕竟刘欢的歌国民度高,一开口就能引发大合唱。这类模仿者通常嗓子条件不错,能复刻出“刘欢音色”,甚至专门研究过他的舞台动作(比如他唱歌时喜欢微微昂着头,手指会轻轻打拍子)。但听多了会发现,他们的表演总像“戴着镣铐跳舞”:每个气口、每个重音都和原唱一模一样,却少了点“即兴”的温度。就像一位老乐评人说:“他们模仿的是刘欢的‘形’,但没有刘欢的‘神’——刘欢唱歌是‘我要唱’,他们是‘我必须唱得像’。”

第三类,也是最容易被吐槽的“流量投机型”。一些短视频博主,故意穿件刘欢标志性的格子衬衫,梳个大背头,开口第一句就模仿好汉歌的“嘿嘿嘿”,配文“全网最像刘欢的草根歌手”,结果高音直接破音,评论区一片“糟蹋经典”。这种模仿,说白了就是借刘欢的名气给自己“贴金”,把“像”当成流量密码,却忘了模仿的本质是尊重——尊重音乐,也尊重听众的耳朵。

娱乐圈需要“仿刘欢”,但不需要“假刘欢”

有人可能会问:“模仿经典难道不对吗?”当然对,艺术本就需要传承。你看京剧里有流派传承,相声里有模仿前辈,就连流行乐坛,也有很多歌手会致敬经典。但模仿的前提是“理解”,而不是“复制”。就像模仿梅兰芳,不是画个妆、学个身段就行,得懂他的“神韵”;模仿刘欢,也不是学他的嗓子,得懂他歌声里的人间烟火。

可惜现在很多“仿刘欢”,只盯着“像”这个结果。他们练到能以假乱真的技巧,却忘了刘欢的歌之所以能传唱30年,从来不是因为技巧高超,而是因为“真”:北京人在纽约里他唱的是“问询南来北往的客,谁能告诉我”,唱的是那个年代中国人的迷茫与坚守;橄榄树里他唱“不要从你身边走过,请倾听我的忧伤”,唱的是每个人心底对远方的渴望。这些情感,是模仿不来的,只能靠自己去经历,去感受。

真正的“致敬”,是让经典活在当下

其实,刘欢自己对“模仿”这事挺看得开的。有一次采访被问“有人模仿您,您觉得是冒犯还是荣幸?”他说:“有人愿意花时间研究我的歌,说明它还有价值。但别学得太‘死’,最好能在里面加自己的东西。”这话也点醒了很多人——模仿不是为了成为“第二个刘欢”,而是为了让更多人听到经典,甚至爱上经典。

就像之前一个大学生改编好汉歌成rap,把“大河向东流”和年轻人的奋斗故事结合,意外走红;还有歌手在选秀舞台上用爵士风重唱千万里,评委说“听到了刘欢旋律里的自由”。这些“再创造”或许不像原唱那么“像”,但它们让经典活了过来,让00后、10后也愿意去听30年前的老歌。

说到底,“仿刘欢”这个现象,就像一面镜子,照出了娱乐圈的浮躁,也照出了经典的力量。我们可以模仿他的声音,但不能模仿他的灵魂;我们可以致敬他的作品,但更要传承他对音乐的真诚。下次再看到“仿刘欢”的表演时,不妨多问一句:他是在“复制”经典,还是在“唤醒”经典?

毕竟,真正的音乐,从不需要“模仿”来证明价值。它就像刘欢唱的那样,“千万里追寻”的,从来不是“像不像”,而是“值不值得”。