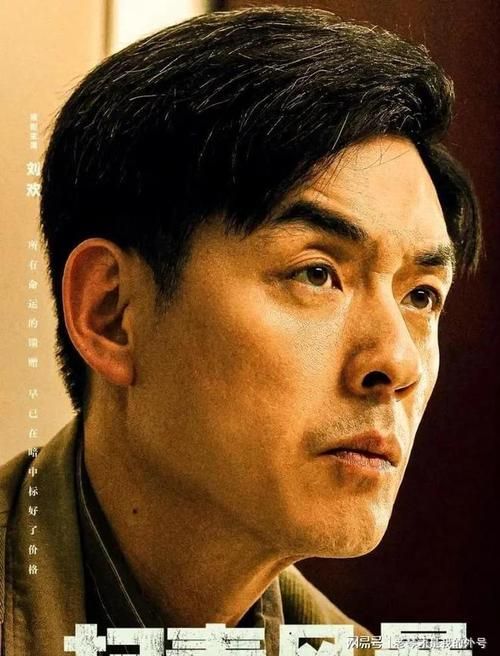

提到刘欢,你眼前是不是立刻浮现出好汉歌里的“大河向东流”,或是弯弯的月亮里那句“今天的泪水,又是昨天的酒”?舞台上,他是西装革履的“音乐巨匠”,开口便能穿透岁月的声音;可你知道吗?在北京城之外,河北东南部有个叫“人和镇”的小地方,那里藏着他所有故事的起点——不是百度百科里的生卒年份,不是颁奖礼上的荣誉加冕,而是冬天供销社的煤炉香,是夏夜胡同里的蛐蛐叫,是每次回乡时,总有人追着问“欢子,还记得你小时候偷吃我家枣的事吗?”

人和镇:不是“地名标签”,是刘欢的“第一张专辑”

很多人不知道,刘欢出生在天津一个普通工人家庭,但他的童年根系,深扎在距离天津百公里的“人和镇”——那是他外婆家,也是他最早的音乐“练功房”。“我从小是外婆带大的,人和镇的老房子,冬天冷得像冰窖,外婆总把炕头让给我,自己裹着旧棉袄坐在炉边。”刘欢曾在一次访谈里笑着说,“那时候最盼的就是冬天,因为镇上的供销社会来‘挂万儿’(方言:挂货郎),拨浪鼓一响,我就跑去看,里面有玻璃纸包的水果糖,还有手摇的留声机——虽然只能放东方红,但那是我第一次知道,声音能让人心里发颤。”

镇上的老人至今记得,七八岁的刘欢像个“小尾巴”,跟着村里戏班子跑。梆子戏的唱腔、秧歌的调子,他听两遍就能哼,还有模有样地学老生甩袖子。“有次在镇口老槐树下,他跟几个孩子扭秧歌,鞋都跑掉了,还不肯回家,说‘我把这个调子学会了,就能给外婆解闷’。”75岁的王大爷摇着头笑,“谁能想到,当年那个流着鼻涕的娃,后来能唱遍全世界?”

从“镇里娃”到“巨星”:他没有“割根”,只是把“根”带到了更远的地方

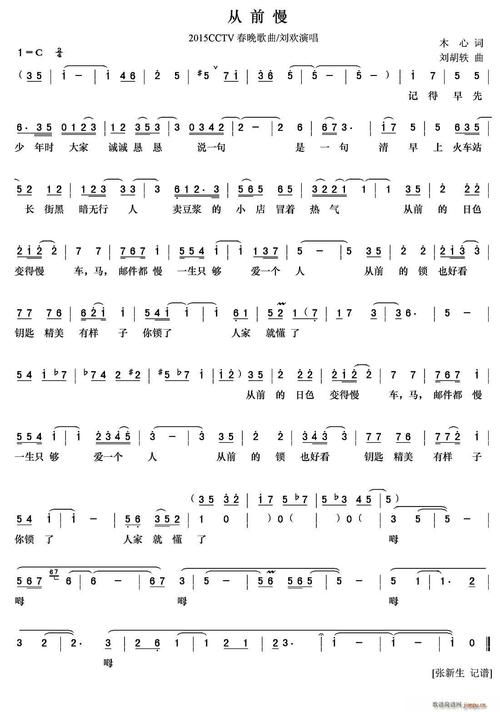

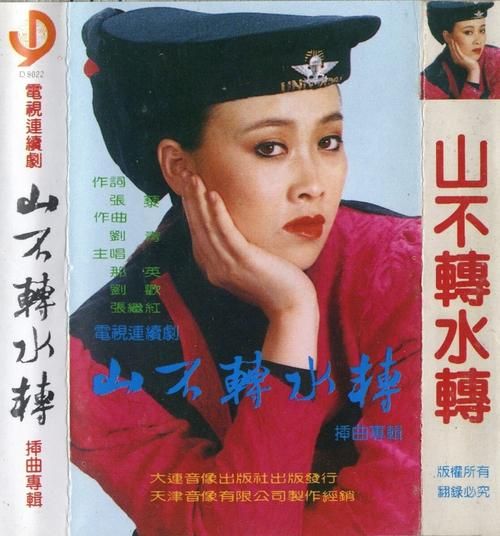

1987年,刘欢唱了少年壮志不言愁,一夜成名;后来唱北京纽约好汉歌,成了家喻户晓的“歌坛大哥大”。但你仔细听他的歌——无论多磅礴的旋律,里头总藏着“乡土气”:弯弯的月亮里有水乡的静谧,千万次的问藏着游子的漂泊,连好汉歌的“嘿哟嘿哟”,都带着乡镇集市的喧闹感。

“有人说我的歌‘土’,土就对了。”刘欢不止一次在采访里说,“我的灵感从来不是从天上掉下来的,是人和镇的早市、外婆的蒲扇、爷爷的旱烟袋,是我踩过的每一块泥巴地。”成名后,他拒绝了很多“高端访谈”,却总抽时间回人和镇。给镇上的小学捐音乐教室,见当年的小学老师,还帮村里卖过滞销的苹果。“有年春节,他在镇中心的广场上给大家唱歌,没拿麦克风,就清唱了我和我的祖国,唱着唱着,台下的人都跟着哭,他说‘这声音,比任何剧院都暖’。”

比聚光灯更亮的,是小镇里的“刘欢记忆”

现在的人和镇,变化不小:柏油路代替了土路,路灯亮到了深夜,镇口的“刘欢旧居”成了景点,每天都有人举着手机拍那扇掉漆的红木门。但更珍贵的,是藏在细节里的烟火气——老茶馆还在,说书的先生总爱把好汉歌编进评书;供销社改成了“刘欢主题小店”,卖的不是昂贵的周边,而是“欢子小时候爱吃的糖瓜”;就连镇上小孩的玩具,都变成了印着刘欢头像的拨浪鼓。

“有人问我,会不会觉得这些‘蹭热度’?”刘欢在一次回乡时说,“不会。因为这是我的‘根’,根扎得深,树才能长得高。我现在唱的每一首歌,都是小时候在人和镇的土路上练出来的——对着玉米地喊,对着麦苗唱,对着小河跑,声音能传多远,就练了多久。”

写在最后:每个“巨星”,都有一个“人和镇”

我们总习惯把明星捧上云端,却忘了他们也曾是“小镇青年”——会偷懒,会嘴馋,会因为一句夸奖开心一整天。刘欢的故事告诉我们:所谓“巨星”,不过是把小镇的记忆酿成了酒,唱给全世界听。下次当你听到他的歌时,不妨想想:那个唱“大河向东流”的人,他的根,正静静地躺在某个叫“人和镇”的地方,那里没有聚光灯,却有着比舞台更温暖的星光——是外婆的叮咛,是邻居的笑脸,是刻在骨子里的,最朴素的人间烟火。