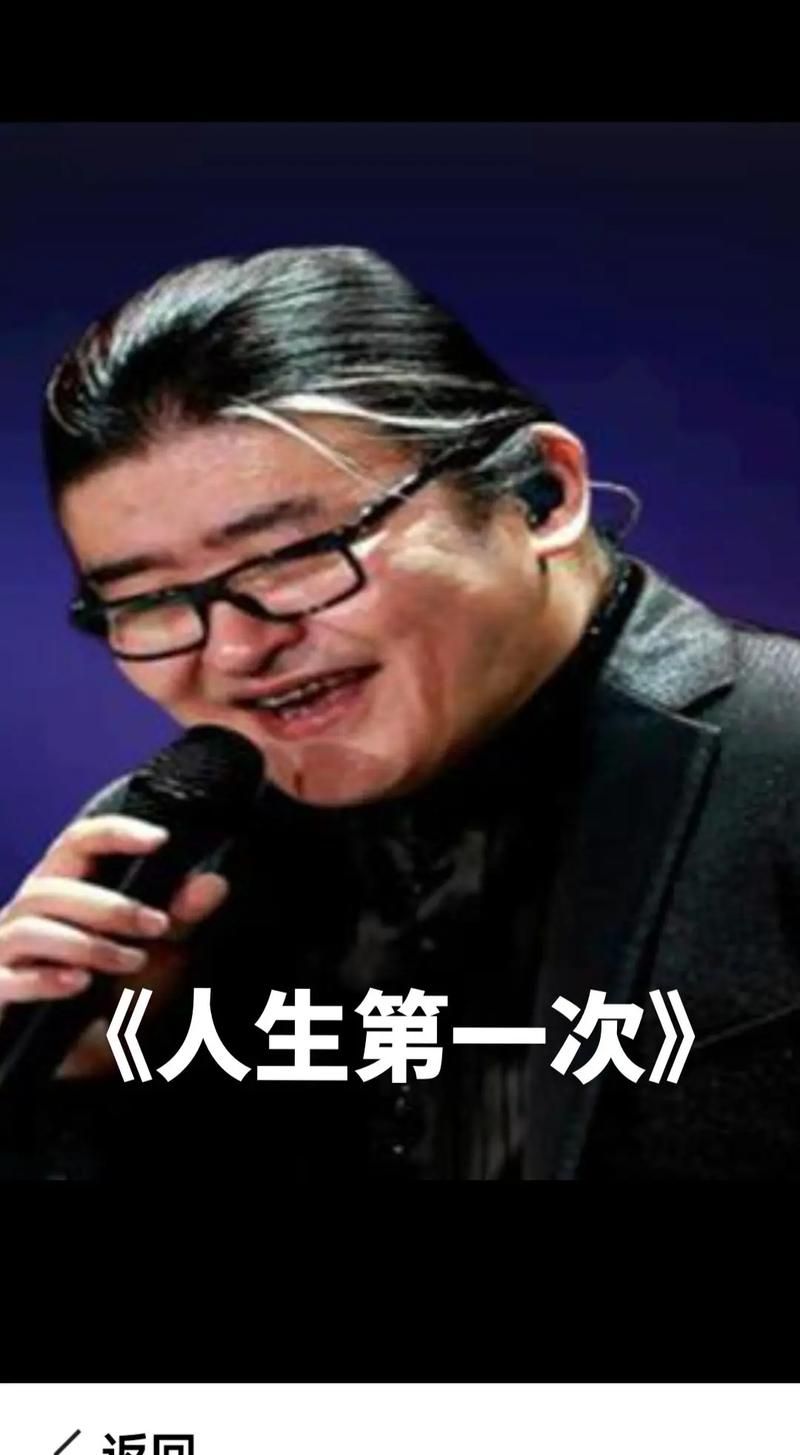

舞台追光骤亮时,几乎没人相信自己的耳朵——刘欢那颗被摇滚、民谣和流行乐打磨了四十年的嗓子,竟托起了京剧青衣的水袖;而傅希如,那位在锁麟囊霸王别姬里浸润半生的谭派名角,突然被西洋乐器的旋律簇拥着,眼神里没见过这场面,可开口唱“未开言不由人珠泪滚滚”时,又稳稳落回了京剧的魂。

这是去年某台戏曲晚会的后台小事,却像一粒石子投入湖心,溅起关于“京剧能不能这样唱”的千层浪。有人说“刘欢糟蹋了老祖宗的东西”,有人感叹“原来京剧还能这么听”,更多人盯着傅希如和刘欢合唱时的眼神交接——一个像笨学生怕讲错题,一个像老师怕学生跟不上,却硬是把程派的幽咽和弦乐的澎湃,拧出了新模样。

一、情怨不是“新曲”,是京剧的“老情书”

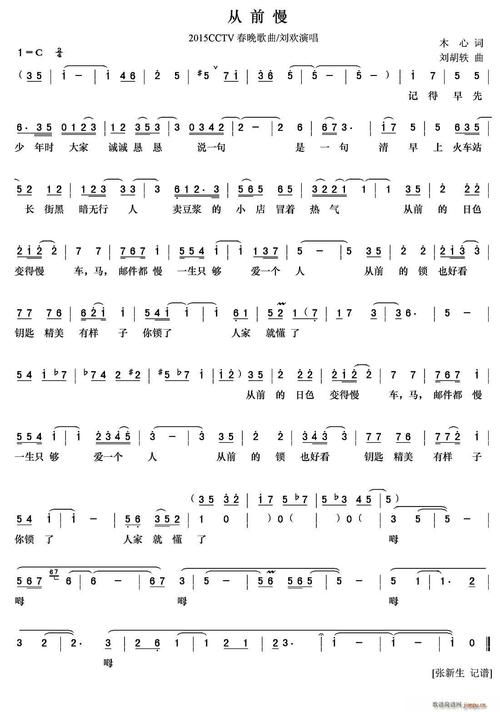

先得说清楚,情怨不是新编京剧。它是程派经典锁麟囊里的选段,薛湘灵从珠光宝贵沦为仆妇时,唱的那段“一霎时把七情具以昧尽”。这段戏唱的是“怨”:怨命运无常,怨人情冷暖,可骨子里又藏着一丝“盼”——盼理解,盼重生。

可程派的“怨”,向来是“怨而不怒”的。就像程砚秋先生说的:“唱戏得把心里的‘褶皱’熨平了,让听的人看见戏里的人,而不是演的人自己。”所以傅希如以前唱这段,总是一袭素衣,站在台中央,声音里带着点旧书卷的涩,像老茶泡久了,初尝微苦,回味却缠绵。

刘欢怎么会碰上它?说来也巧,三年前他做观众至上节目,翻来覆去听京剧选段,听到程派锁麟囊时停了半天:“这不就是咱们的‘红楼音乐’吗?里面藏着中国人的‘情’与‘悲’,和流行乐里的纠结,其实是一码事。”后来他跟傅希如聊,傅希如苦笑:“段子是好段子,可年轻人不爱听,说‘听不懂’‘太闷’。”两人一拍即合:试试能不能让“老情书”换个信封,寄到年轻人手里?

二、刘欢的“跨界”,不是“降维”,是“翻译”

很多人骂刘欢“不懂京剧”,硬把流行乐的气口往京剧里塞。可真看过他练的人知道,他比谁都“较真”。

有次录音,刘欢唱一句“春秋亭外风雨暴”,傅希如在旁边提醒:“‘暴’字得用‘脑后音’,程派讲究‘立音’,声音得像从脑后顶出来,不是喊的。”刘欢练了二十遍,嗓子练哑了,还挠着头问:“我唱流行习惯了,气总往上浮,怎么让它‘沉’下去?”傅希如就拉他站桩:“想象你身上压了件重棉袄,气从脚底走。”结果那天两人录到后半夜,刘欢索性把流行歌手的“气声”揉进程派的“脑后音”,唱出来的“暴”字,既有京剧的棱角,又带着点人的温度,像冬日暖手炉,外面烫,里面却暖。

有人说“这不是京剧了”,可刘欢说:“京剧本来就在变。梅兰芳当年演贵妃醉酒,不也是吸收了话剧的表演吗?我只是帮‘情怨’换个说法——如果年轻人觉得‘怨’字太刺耳,那他们能不能先听懂‘情’?”他从不标榜自己“拯救京剧”,反倒觉得“我借了京剧的光,让更多年轻人知道,咱们的流行乐里,早就有京剧的根”。

三、傅希如的“冒险”,不是“背叛”,是“认亲”

比起刘欢的“跨界”,傅希如的“冒险”更让人心疼。他从小在戏院长大,父亲是京剧琴师,母亲是青衣演员,从小听的就是“字正腔圆,板眼不差”。三十多岁时,他已经能靠锁麟囊拿“梅花奖”,可每次演完,后台总有年轻人说:“老师,您唱得真好,可我们听不懂,能加点字幕吗?”

加字幕?在京剧界,这几乎是“大逆不道”。老艺术家们说:“京剧的韵味,就在‘听不懂’里——听不懂‘四声’,怎么懂‘字情’?听不懂‘板眼’,怎么懂‘戏情’?”傅希如心里也拧巴,可他想起儿子:那小子听抖音神曲一学就会,却说他爸唱的京剧“像外语课”。

直到遇见刘欢。刘欢跟他说:“你怕年轻人不懂,可他们先得‘想懂’。你看看那些音乐会交响乐,年轻人为啥买票?因为旋律能‘勾’住他们。京剧的旋律多好听,就是裹了太厚的‘规矩’,让人扒不开。”于是傅希如答应了刘欢的“疯狂计划”:在情怨里加弦乐四重奏,把“一霎时把七情具以昧尽”的拖腔拉长,让西洋乐器的细腻托着程派的幽咽,像给老茶杯配了玻璃底座,看得见茶的脉络,又不失茶的醇厚。

第一次联排,傅希如手心全是汗。音乐响起的瞬间,他盯着台下年轻人的眼睛——那些曾刷着手机的年轻人,突然停了动作,有人跟着轻轻哼,有人眼睛亮了。那一刻他突然明白:“我不是背叛京剧,是帮京剧认亲——它的‘情’,和年轻人的情,本就是一家子。”

四、当“情怨”走出戏楼,京剧才算真的“活”了

现在回头看刘欢和傅希如的情怨,发现最有意思的不是“跨界”,而是“回归”。他们让“怨”不再孤芳自赏,让“情”有了新的温度。就像刘欢说的:“京剧不是博物馆里的文物,是活着的‘情书’,写的是每个人的悲欢离合。年轻人不爱听,不是京剧老了,是我们没把它递到他们手上。”

傅希如现在演出,总会在锁麟囊后加一句大白话:“刚才这段,说的就是‘别嫌你的日子苦,苦里有情呢’。”台下的笑声和掌声,比十年前的叫好声更让他安心。

其实啊,京剧从诞生起,就是在“变”——徽调进京是变,程派创腔是变,样板戏也是变。变的不是“魂”,是“壳”。刘欢和傅希如给的“壳”,或许不够“老”,却足够“亮”,让更多人看见:原来京剧里的“情怨”,藏着我们每个人的眼泪;京剧的“坚守”,不是守住戏台,守住的是那份“把人唱活”的心气。

所以下次再有人问“京剧能不能这么唱”,我想起后台那个场景:刘欢给傅希如递水,傅希如说“谢谢您,帮我‘翻’了个好译本”,刘欢笑着摇头:“是帮我找到了,流行乐里丢了的‘根’。”

当情怨的余音散场,或许我们该换个问题:京剧的未来,究竟该谁来“守”?或许从来不是某个人,而是每个愿意停下来,听一段“老情书”的普通人——因为我们听懂了那“情”,京剧就永远不会“怨”。