九月的娱乐圈,从来不缺热闹:新剧开播、综艺扎堆、偶像巡演官宣……但如果你打开社交软件,会发现一个有趣的现象——每当有人晒出“怀旧歌单”,评论区总会有半数人刷出“刘欢”这个名字。不是新歌,不主打颜值,甚至多年没有上热搜,为什么这个快60岁的音乐人,总能在这个“流量为王”的时代,稳稳当年轻人的“精神BGM”?

你有没有想过,当我们听刘欢时,到底在听什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问里“问大地”的深情,还是弯弯的月亮里“烟雨蒙蒙”的乡愁?但仔细听,你会发现,这些歌从来不是“单曲循环”的快餐,反而像老房子里的木桌,越用越有温度,越品越见质感。

很多人对刘欢的印象还停留在“导师席上扶眼镜的慈祥大叔”,但如果你去翻他的“黑历史”,会发现这人的“叛逆”藏在骨子里。1990年,北京亚运会主题曲亚洲雄风找上门,他居然说“我不喜欢这种喊口号的歌”,转头和韦唯合作了奉献,把“白鸽奉献给蓝天,星光奉献给长夜”唱成了几代人的青春密码;后来拍北京人在纽约,剧组让他唱主题曲,他撂下一句“我不演配角,唱歌也不演”,结果千万次的问里那种撕裂感,至今没人能复制。

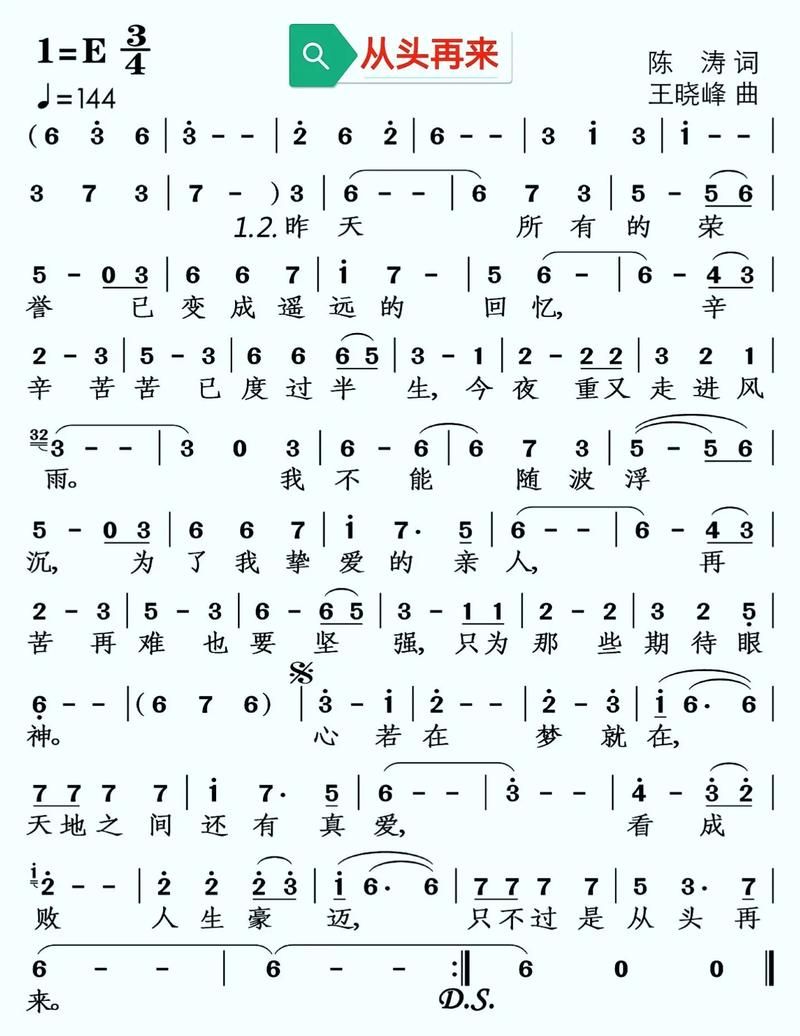

“你凭什么觉得好歌一定要‘好听’?”有次采访,他反问记者,“好歌得有话要说,得扎心。”这么多年,他的歌从没为“传唱度”妥协过:从头再来里下岗工人的倔强,灰姑娘里灰姑娘的自我和解,不白活一回里普通人的呐喊……哪怕旋律从来没“卡过点”,歌词里那句“路再远,再坎坷,也有我们和你一起走”,总能把人唱得眼眶发热。

在现在的娱乐圈,刘欢像个“异类”——不炒绯闻,不接“塑料友情”的综艺,甚至代言都少得可怜。但你不知道的是,他比谁都“卷”,只是卷的不是镜头,是专业。中央音乐学院教授的身份,他当了20多年,每年带的学生屈指可数,他说“唱歌不是耍杂技,是手艺,得有人守得住”;中国好声音里,别的导师忙着抢学员,他却能花10分钟跟一个素人聊“这首歌背后的文化”,有次学员唱蒙古民歌,他当场讲起“长调的颤音是模仿马蹄声”,把屏幕前的观众都听愣了。

更难得的是,他从不端着“大师”的架子。有次后台遇到年轻歌手紧张到手抖,他拍着人家肩膀说“我刚出道时,唱砸了能把话筒扔出去,后来发现,扔一次少活一天”;颁奖典礼上,别人穿燕尾服打领结,他永远是一身休闲装,笑起来眼角堆着皱纹,像邻家大叔。这种“不装”,让他在名利场里活成了一股清流——你不是要“真实”吗?我比你还真。

前几天刷到个视频,00后大学生在KTV点好汉歌,一群人跟着吼,唱到“嘿,嘿,嘿呀嘿”时,镜头扫到角落里的同学,正偷偷抹眼泪。评论区有人说“这歌我爸结婚时就放,现在我结婚还想放”。

为什么经典总能跨过代沟?因为刘欢的歌里,从没有“小情小爱”,只有“大写的‘人’”:重头再来唱的是普通人的不甘,爱天地唱的是家国情怀,你是这样的人唱的是对理想的无悔。这些旋律,从来不是“专属某个年代的记忆”,而是刻在国人骨子里的共鸣——就像九月的风,不管你多大年纪,吹到脸上,都会想起那年夏天,第一次听懂歌词时的自己。

九月又来了,朋友圈里依旧是“速食快乐”的热闹,但总有人在深夜戴上耳机,点开刘欢的歌单。不是怀旧,是这个浮躁的世界,太需要有人告诉你:真正的“顶流”,不是有多少粉丝,而是你的歌,能陪人走多远的路。

那么最后想问你:听完刘欢的歌,你心里有没有某段被点亮的日子?