清晨七点半的乌海市第一完全小学校园里,阳光刚爬过教学楼的第二排窗沿,五年级(3)班的教室里就飘出了跑调的孤勇者。讲台上扎着高马尾的女人正挥着胳膊打拍子,袖子挽到手肘,露出手腕上一串串着玻璃珠子的手链——那是上周班里孩子送她的“演出道具”。

“张小宇,你嘴型对不上啊!”她突然停下,指着第一排男生笑,“是不是昨晚偷偷打游戏来着?”男生红着脸挠头,全班哄堂大笑,阳光恰好落在她扬起的嘴角上,像撒了一把碎金子。

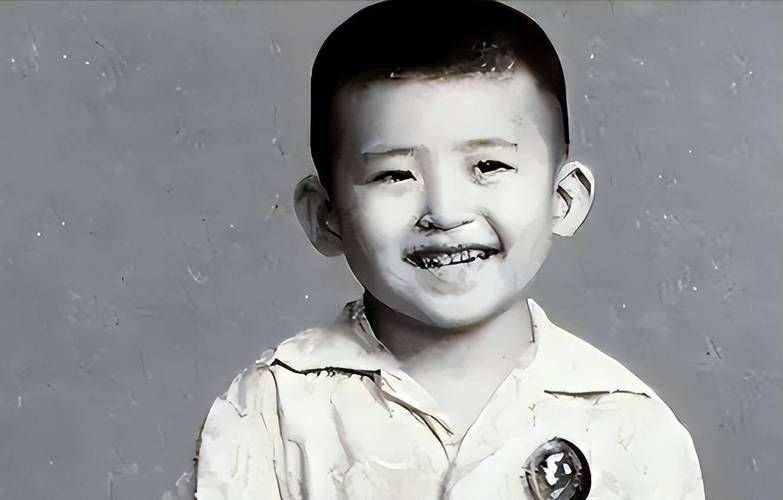

很多来过乌海一完小的人,都管这个女人叫“刘欢”。但不是那个唱弯弯的月亮的歌坛巨匠,是教音乐、带合唱团、把废弃琴房变成“魔法小剧场”的刘欢老师。

从“大城市白领”到“乡村音乐老师”:她为什么来了乌海?

2018年的刘欢,还是北京一家音乐机构的教研主管。每天对着电脑改教案、开会、跟家长沟通“续费率”,偶尔路过天桥,会听见工地里传来不成调的唢呐声,“像小时候在奶奶家听到的,但又少了点什么东西。”

那年夏天,她在网上刷到乌海一完小的招聘启事:“需要一名能教唱歌、弹琴,还能带着孩子做活动的音乐老师。”底下评论有人冷笑:“乌海?内蒙古的小城,谁去啊?”但她盯着那句“学校的旧钢琴在琴房里落了三年灰,希望能有孩子让它重新发声”,鬼使神差地报了名。

“家里人都说我疯了,”刘欢坐在办公室的旧沙发上,脚边踩着学生用纸箱做的“音响”,“北京的工作稳定,工资也高。但我想试试,看能不能让‘音乐’在没那么‘耀眼’的地方,也长出芽来。”

把琴房变成“魔法剧场”:那些跑调歌声背后的“星光”

刚来乌海一完小时,刘欢面对的是实实在在的“硬骨头”:全校800多个学生,会识谱的不到10个;唯一的音乐教室,墙皮剥落,钢琴缺了三个键;孩子们上音乐课不是低头画画,就是趴着睡觉。

“第一节音乐课,我问大家喜欢什么歌,后排男生喊‘不喜欢,吵得很’。”刘欢没生气,第二天她抱着一叠彩纸进了教室:“今天我们不唱歌,折星星好不好?把你们最开心的事写纸上,折成星星,贴在墙上。”

那面墙后来成了“星光墙”——有用糖纸包的星星,上面写着“妈妈给我买了新铅笔”;有用作业本纸折的,画着歪歪扭扭的小人,旁边注“爸爸今天夸我了”;最大的一颗是红纸折的,是一个女孩写的:“刘老师笑起来和我妈妈一样好看。”

琴房也是一点点“长”出来的。刘欢自己掏钱买了二手电子琴,带着学生用颜料给墙壁刷成天蓝色;捡来快递纸箱,让学生涂上颜色做成“舞台道具”;甚至发动家长,把家里的旧乐器捐过来——现在琴房里有了口琴、手风琴,还有一把不成调的小提琴,是三年级男生李想从爷爷床底下翻出来的。

“李想刚来时,说话都结巴,”刘欢指着教室后排一个黑黑的男孩,“有天我听见他哼少年,跑调得厉害,但声音特别亮。我让他领唱,全班都愣了,现在他能在全校面前唱完整一首歌,一点都不慌。”李想低下头偷偷笑,露出一颗小虎牙。

“刘老师,我们是不是也能像明星一样站在舞台上?”去年冬天,乌海一完小的合唱团拿了全市小学生艺术展演的一等奖。站在后台,六年级女生王雅琳拉着刘欢的衣角,眼睛亮晶晶的。那天她们唱的是孤勇者,没有华丽的服装,伴奏是刘欢用电子琴改的简单版本,但孩子们的声音特别亮,像一群刚破壳的小鸟,扑棱着翅膀往阳光里钻。

“后来才知道,王雅琳爸妈在外地打工,她平时跟着奶奶过,”刘欢说,“她跟我说,唱歌的时候觉得自己特别厉害,以后想当音乐老师,像你一样,教更多孩子唱歌。”

这样的故事,在乌海一完小有很多。有的孩子因为爱上唱歌,上课走神的次数少了;有的内向的孩子,合唱团里找到了朋友;甚至有家长专门来学校,说“孩子以前放学就打游戏,现在回家哼歌,还教妹妹唱歌”。

刘欢的手机相册里,存着很多照片:孩子们蹲在琴房门口等她,手里拿着半块饼干;合唱团排练完了,挤在一起吃冰棍,舌头都冻紫了;毕业典礼上,六年级的学生抱着她哭,说“刘老师,我们会想你的”。

不是“明星”,却比星光更耀眼:教育的本质,是让每个孩子都看见自己

有人问刘欢:“你放弃北京的事业,扎根乌海,后悔吗?”她总是指着教室墙上贴的一句话:“音乐不是培养音乐家,而是培养热爱生活的人。”

是啊,刘欢不是舞台上聚光灯下的明星,没有华丽的服饰,没有轰动的歌曲。但她在乌海一完小的操场上、琴房里、课堂上,用一个个跑调的音符、一张张手折的星星、一句句鼓励的话,让很多孩子第一次知道:原来唱歌这么快乐,原来自己也可以闪闪发光。

那天离开学校时,夕阳正把教学楼染成橘红色。操场上还有孩子在练合唱,歌声被风吹得有点散,却格外有力。恍惚间,刘欢好像看见无数个小小的身影,站在不同的小舞台上,唱着属于自己的歌——有的在城市的音乐厅,有的在乡村的操场上,但他们的眼睛里,都闪着同样的光。

教育的意义,或许就是这样:不是让每个孩子都成为“刘欢”,而是让他们在遇见“刘欢”之后,都能成为“自己”——那个热爱生活、闪闪发光的自己。

这,才是比任何星光都耀眼的东西,对吧?