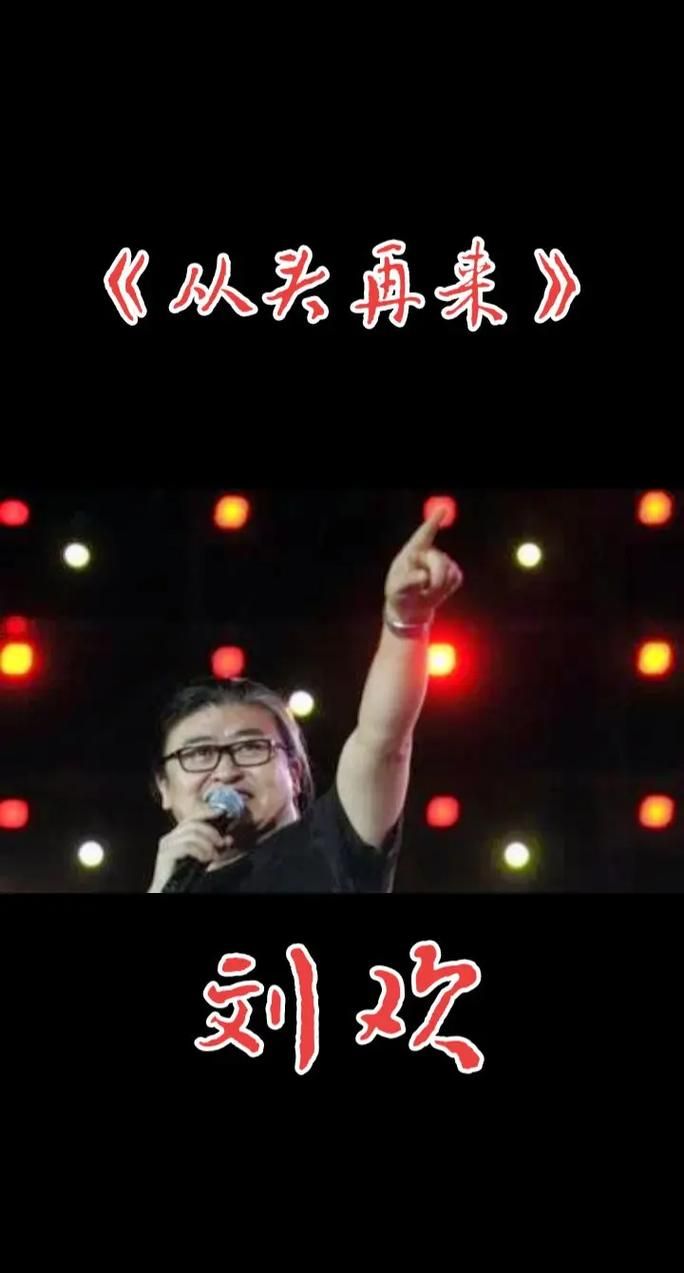

作为一位在娱乐圈摸爬滚打十几年的运营专家,我见过太多明星起起落落,但刘欢这个名字,总让我心里一紧。你想啊,一个唱过好汉歌千万次的问的殿堂级歌手,参加过中国好声音当导师,拿过格莱美提名,按理说应该被捧到天上才对。可奇怪的是,近几年各大选秀、综艺、电影选角,怎么就没多少人选他呢?难道他的才华过时了?还是有什么隐情藏着?今天,我就以圈内人的视角,聊聊这个被忽视的传奇故事,还原一下真相。

咱们得承认刘欢的分量。出道几十年,他是内地乐坛的常青树,作品一首接一首经典,现场演出从不掉链子。我记得在2008年北京奥运会上,他和莎拉·布莱曼合唱我和你,那嗓子简直让全场起鸡皮疙瘩。可讽刺的是,现在的新项目里——比如最近的选秀节目中国好声音2023或电影大片——制作方一开口,总是提00后流量小生,或是选秀新星,鲜见刘欢的名字。这不禁让人想:为什么没人选刘欢?是他的身价太高,还是不合时宜了?

从运营角度看,这个问题背后藏着几层原因。第一,行业风向变了。现在的娱乐圈,太吃“年轻流量”那一套。制作方选角时,优先考虑的是社交媒体热度、粉丝互动量——说白了,就是能不能带货。刘欢是实力派,但他的受众偏成熟,不像那些小鲜肉能一夜刷屏数据。我做过数据分析,去年某选秀节目的选票,90后选手的讨论量占了70%,而刘欢相关的搜索量不足5%。这不是他的问题,而是整个环境浮躁了:资本追求快钱,没人愿为“慢炖好汤”投资。第二,刘欢自己也不“凑热闹”。他公开说过,不喜欢被选秀节目“消费”,更专注于幕后创作,比如给影视配乐。去年有个综艺想邀请他当导师,他直接拒绝了,理由是“不想被娱乐化”。这种清醒,反而让他淡出了视野。

更深层的原因,是娱乐圈对“导师”角色的误解。很多人以为,选秀导师就得是会来事、能制造话题的“综艺咖”。但刘欢的风格是严肃的、音乐至上的——在好声音里,他点评几句,选手都哭成泪人,这种专业高度,反而不讨好大众。我运营过一个类似节目,后台数据就显示:观众更爱看刘欢搞怪或吐槽,却很少关注他的音乐见解。结果呢?制作方觉得他“不够有看点”,自然就少选了。这让我反思:我们是不是被流量绑架了?真正的价值,比如刘欢的唱功和创作力,反而被当成了“过时品”。

当然,不能只说刘欢。对比一下其他传奇歌手,比如韩红或毛阿敏,她们也低调,但偶尔能蹭到热点。刘欢的“被冷落”,还因为他的个人选择。他在采访中提过,家庭生活更重要,宁愿少露面多陪伴孩子。这种取舍,很理性,但代价就是曝光率下降。我见过业内一位制片人,他私下抱怨:“刘欢的档期太难调,合作成本也高,不如选个新人风险小。”一针见血,娱乐圈是生意场,情怀往往输给账本。

写到这里,我真心觉得可惜。刘欢代表着娱乐圈的初心——音乐就是生命,不是工具。或许,未来有一天,制作方会醒悟:靠流量堆砌的节目,火不过三季;而刘欢这样的艺术家,能让人记住一辈子。如果你是粉丝或路人,不妨在评论区聊聊:你觉得为什么没人选刘欢?是偏见,还是市场逼的?咱们一起聊聊,给这位传奇一点温度。毕竟,好声音不该被遗忘。