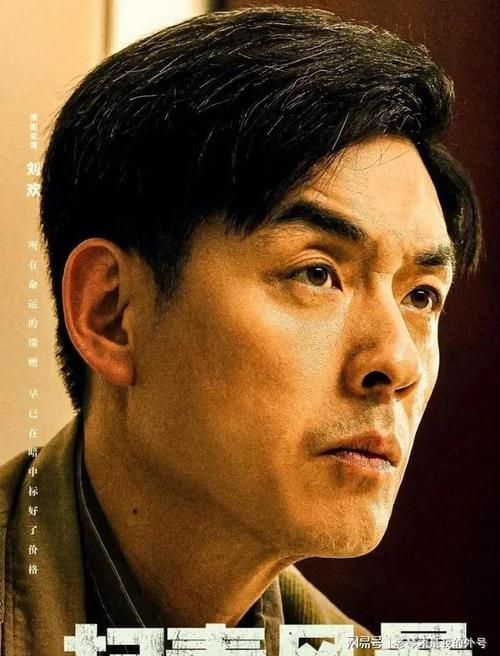

1998年,春晚舞台上,刘欢一袭黑衣,抱着吉他唱起好汉歌。粗粝的嗓音裹着黄河水般的浑厚,“大河向东流哇”的调子一响,全国的老百姓跟着哼唱,连胡同里踢毽子的孩子都能扒拉两句歌词。没人细想,这首看似“接地气”的歌,其实暗藏玄机——它把京剧的西皮流水唱腔揉进了民谣旋律,用古筝琵琶勾勒出梁山泊的烟雨,就连歌词里“路见不平一声吼”,都带着水浒传里市井侠气的魂儿。

当时的乐评人给它贴了个标签:“中国风”。可谁也没想到,20多年后,这个标签会变成华语乐坛的流量密码,从周杰伦的青花瓷到卷珠帘,再到如今的古风歌曲追更热潮,追根溯源,这些旋律的DNA里,几乎都有刘欢当年埋下的种子。

当“中国风”还叫“民歌”时,刘欢已经把它装进了流行音乐的瓶子里

80年代的华语乐坛,是个“外来词”扎堆的年代。邓丽君的甜蜜情歌、罗大佑的校园民谣、张学友的粤语流行曲,像潮水一样涌进来。内地音乐人犯难了:学港台?总觉得隔着一层;走老路?样板戏式的“高音喇叭”早被年轻人厌弃。大家摸着石头过河,有人把民歌改成迪斯科,有人给古诗配电子鼓,结果四不像,尴尬得脚趾抠地。

就是这时候,刘欢端了杯茶,坐进了中央音乐学院的琴房。他是科班出身,美声专业练就的“铁肺”让他能轻松驾驭高音,可他偏不听“美声就该唱艺术歌曲”的劝。他在陕北采风时,跟着老乡在窑洞外唱山丹丹开花红艳艳,记下老信天游的拖腔;他去苏州评弹现场,偷偷记下琵琶的轮指技法;就连京剧智取威虎山里“穿林海跨雪原”的旋律,他都能拆解成流行音乐的和弦走向。

1987年,电视剧便衣警察找他唱主题歌少年壮志不言愁。没人想到,这首歌会杀出重围。前奏一响,竹笛吹出十面埋伏的肃杀,刘欢的嗓子从低吟开始,像是从巷尾走来的年轻人,说着“几度风雨几度春秋”的感慨,到“金色盾牌,热血铸就”时,突然拔高,美声的共鸣腔里裹着京剧的爆发力,像把匕首扎进了听众心里。当时有人批评:“这哪是流行歌?这是美声+京剧的大杂烩!”刘欢回应:“音乐哪有纯不纯?能把老百姓心里的话说出来,就是好音乐。”

这句话,后来成了他做“中国风”的底层逻辑。他不要东施效颦的“仿古”,也不要生搬硬套的“加戏”,他要让中国元素像盐一样,融化在旋律里,尝得出味道,看不见颗粒。

弯弯的月亮里,藏着他给中国风画的“地形图”

1990年,广州歌手刘欣如推出了一首弯弯的月亮,词曲作者李海鹰找了几个当红歌手试唱,没人觉得它能火。最后抱着“死马当活马医”的心态,找到了刘欢。刘欢坐在钢琴边,听李海鹰讲“童年的阿娇摇着船”,手指无意识地敲着桌面:“这首歌得慢下来,像水一样,把江南的雾气裹住。”

他没按原版的民谣路子来。前奏用了古筝的泛音,像月光洒在河面上,叮咚一声,就把人拽进了小桥流水的人家。主歌部分,他压着嗓子哼唱,带着气声,像是对着月亮说悄悄话;到“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”时,突然敞开嗓子,美声的胸腔共鸣让声音有了厚度,像老房子里的木梁,撑起了时光的重量。这首歌后来火遍大江南北,连香港的 Beyond 都翻唱过,黄家驹说:“原来中国风不是穿古装,是心里的那弯月亮。”

这首歌的意义,远不止“好听”。刘欢用弯弯的月亮画了中国风的第一张“地形图”:旋律上,用五声音阶打底,但加入西洋的和声进行,让传统旋律有了现代的骨架;编曲上,古筝、琵琶这些“老古董”和电吉他、键盘平起平坐,却谁也不抢谁的风头;歌词里,没有“之乎者也”的掉书袋,全是“阿娇”“船儿”这些老百姓眼里的烟火气。

后来的“中国风”歌手,几乎都在这张地图上打过补丁。周杰伦的东风破里,“一盏离愁孤单伫立在窗口”,是对“愁绪”的现代化表达,但底色是弯弯的月亮里的“乡愁”;张靓颖的画心里,“画皮画骨难画心”,用了传统意象,旋律走向却藏着刘欢式的高低起伏。乐评人科尔沁夫曾说:“刘欢的弯弯的月亮,给中国风开了个‘完美头’,后人能做的,只是在他搭的框架上添砖加瓦。”

他从不标榜“中国风”,却让每个音符都长着中国的“根”

刘欢的“中国风”里,从没有“我要创新”的刻意。他就是觉得,“中国这么好的东西,为啥不能进流行歌?”1995年,电视剧北京人在纽约找他唱千万次的问,导演要求“既有纽约的摩天大楼,又有老北京的胡同味”。刘欢琢磨着:纽约是快节奏的,得用电子鼓和贝斯打底;老北京呢?得用京胡的滑音,像胡同口大爷的吆喝,还得加段京剧的念白,像隔着太平洋喊一声“我想家了”。

结果前奏一响,京胡的尖利和电子鼓的躁动撞在一起,像把煎饼果子的铁板和时代广场的霓虹灯焊在了一起。有人骂:“这是什么鬼东西?中西结合得像炒糊的饭。”刘欢笑:“饭炒糊了,才是生活味儿啊。”这首歌后来拿了“金鹰奖”最佳歌曲,连美国人都好奇:“这歌怎么把中国和美国‘搅和’得这么顺?”

他更没想过当“鼻祖”。他在采访里总说:“我就是个爱唱民歌的教书匠。”他在中央音乐学院当教授,带着学生研究陕北信天游,研究苏州评弹,研究怎么把京剧的“气口”用进流行唱法。他的学生萨顶顶,后来以“万物有灵”的古风出名,说:“刘欢老师总说,别学我,学中国地上的土。土里有根,唱出来的歌才站得住脚。”

现在回头看,那些被称作“中国风开山之作”的旋律,其实都是刘欢随手撒下的种子。弯弯的月亮让江南的雾气飘进了流行歌,好汉歌让梁山的好汉成了大众的邻居,千万次的问让漂泊的中国人有了旋律的故乡。他没有追风口,却成了风本身;他没有标榜“传统”,却让传统活了过来。

尘封的磁带里,藏着华语乐坛最珍贵的“中国基因”

近几年,“中国风”有点变味了。有些歌手把“中国风”做成流量密码,堆砌“青花瓷”“水墨画”的意象,旋律却全是模板化的“4532512”;有些平台把“古风”和“中国风”画等号,一群人穿着汉服唱着“为赋新词强说愁”,却忘了中国风的根,是老百姓的喜怒哀乐,是黄河的奔涌,是胡同的烟火。

这时候,再听刘欢的歌,突然懂了什么是“返璞归真”。他的亚洲雄风,用京剧的导板唱出“我们亚洲,山是高昂的头”,气势如虹却不空洞;他的从头再来,用民谣的叙事讲下岗工人的故事,简单却有力量;甚至他早年唱的磨刀人,用河北梆子的调子唱“磨剪子来戗菜刀”,市井气里藏着最朴素的中国魂。

有年轻乐迷翻出这些老歌,在弹幕里问:“30年前的歌,怎么比现在的‘中国风’还中国?”下面有人回复:“因为刘欢的歌里,装的是中国的‘人’,不是中国的‘壳’。” 是啊,真正的中国风,从来不是穿汉服、弹古筝的表面功夫,是让每个音符都沾着人间的烟火,让每段旋律都听得见故乡的心跳。刘欢或许从没想过当“鼻祖”,但他用一辈子的音乐告诉所有人:能把中国的“根”留住,让传统活在当下,这才是真正的“开山之作”。

下次当你听到“中国风”三个字,不妨打开刘欢的老歌。那里面有江南的月亮,有黄河的浪,有胡同里的吆喝,有中国人骨子里的底气——那才是“中国风”最本来的样子。