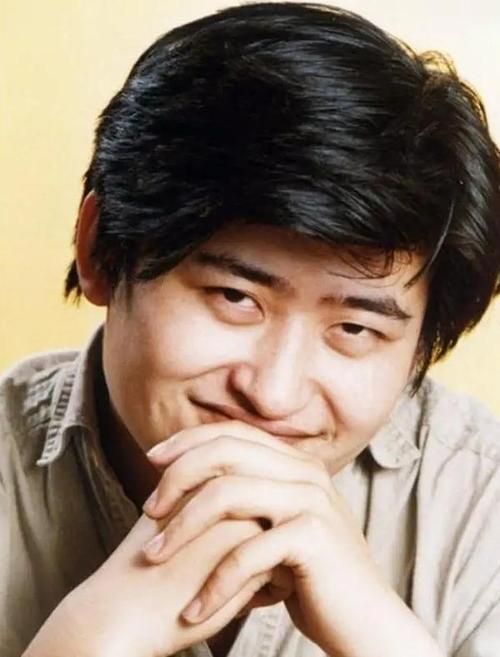

2016年的夏天,中国新歌声第二季的舞台突然安静了——当16岁的郭沁抱着吉他,轻轻唱出美丽的神话第一句时,刘欢的手指在导师椅上无意识地敲了敲,眼神里没有评委式的锐利,倒像是在听邻家小姑娘讲故事。直到最后一个音符落下,他笑着按下了那个橘红色的按钮:“这个孩子,不用多说,选她。”

很多人纳闷:一首18年前的老歌,没有炫技的高音,没有劲爆的节奏,为什么能让见惯了大场面的刘欢当场“认栽”?其实这背后,藏着这位“学者型”导师最本真的选歌逻辑——他选的不是“爆款”,是“真心”;不是“完美的表演”,是“有呼吸感的灵魂”。

“听歌不是听技巧,是听‘这个人’活没活过来”

刘欢选人时,总爱说一句话:“技巧是船,情感是帆,没有帆,船再漂亮也开不远。”在他眼里,再华丽的改编,若选手和歌是“两张皮”,那不如不唱。

郭沁的美丽的神话就是个典型的例子。这歌原本是成龙、金喜善电影里的主题曲,大气磅礴,唱的是“彼岸花开”的宿命感。可郭沁当时只有16岁,经历过什么“天涯之远”?她把歌词里的“爱情”改成了对未来的懵懂期待,音调压得很低,像在跟自己对话。刘欢后来在采访里说:“我听她唱时,眼前不是画面,是一个女孩抱着吉他,在台灯下写日记的样子。这种‘不装’的干净,比任何炫技都珍贵。”

还有学员扎西平措,唱一面湖水时,他把藏族民歌的“颤音”变成了“叹息”,尾音拖得长长的,像高原的风吹过经幡。刘欢选他时没说“唱得好”,只说:“我听见了草原上的孤独,和城市里每个人都有的孤独。好的音乐,就该让人觉得自己被看见了。”

“老歌新唱?关键是要让‘过去’和‘现在’握手”

刘欢从不排斥老歌,甚至偏爱“被时光检验过的旋律”。但他选老歌有个铁律:要么让老歌焕发新生,要么让老歌里藏着“当代人的心事”。

比如学员李亚男,选了我是一只小小鸟。原版赵传的撕心裂肺,是那个年代“小人物”的呐喊。但李亚男把它改成了民谣版,加了几句口哨,反倒有了“虽然渺小,但还可以飞”的轻盈。刘欢点评时笑了:“30年前这首歌是‘呐喊’,30年后年轻人唱成了‘对话’。这歌没过时,是时代变了,但心里那个‘想飞’的念头还在。”

他最讨厌的,是选手为了“创新”硬改老歌。有次学员唱沧海一声笑,非要加电音,刘欢直接打断:“这首歌的江湖气,是古琴和箫的‘留白’,你用电音‘填满’了,它就死了。”在他看来,选歌不是“炫技大会”,是“和过去的自己对话”——好的改编,应该让听众听见“这首歌为什么能活到现在”,而不是“我多会改编”。

“不选‘最完美的选手’,选‘最该被看见的声音’”

作为导师,刘欢从不像别的导师那样“抢人抢得凶”。他总在别人纠结“技巧好不好”时,关注“这个声音有没有存在的必要”。

记得有个叫希林娜依·高的学员(当时还没参加创造营),唱了一首英文歌These Days。她唱得流畅,音准完美,但刘欢没选她。直到后来她唱了一首自己写的中文歌,歌词里写“一个人在地铁里看晚霞,突然觉得孤独也没那么可怕”,刘欢才转身:“之前唱得很好,但那不是‘你’。现在这个声音,有温度,有故事,该被听见。”

他总说:“舞台上缺的不是‘歌手’,是‘叙述者’。观众听的不是歌,是歌里的‘人生’。”所以选人时,他从不纠结“高音能不能飙上去”,而是问“这首歌有没有办法让人听完,想回头听第二遍?”

“好的选歌,是让选手和观众都‘成了光’”

新歌声第二季结束后,有人问刘欢:“您选的歌好像都不‘炸’,但学员的淘汰率却很低?”他说:“炸裂的舞台只有一晚,但能留在心里的歌,能陪人走很久。”

郭沁后来发展得很稳,从16岁的“小姑娘”变成了唱向云端的实力歌手,她常说:“刘欢老师当时告诉我,唱歌不用大声,只要真诚,观众就能听见。”扎西平措把民族音乐带进了更多人的视野,他说:“老师让我知道,我们的文化不是‘博物馆里的标本’,是可以唱进当代人心里的话。”

其实刘欢选人的歌,从来不是“挑最红的那首”,是“选最该被听见的那首”。就像他常挂在嘴边的那句话:“音乐不是用来‘赢’的,是用来‘救’的——救那些藏在旋律里的心事,救那些渴望被听见的灵魂。”

下次再看音乐节目,不妨多留意:那些能让你听完想“单曲循环”的歌,可能不是因为唱功多惊艳,而是因为它在你心里,轻轻敲了那么一下。而这,大概就是刘欢选歌时,一直在守护的东西吧。