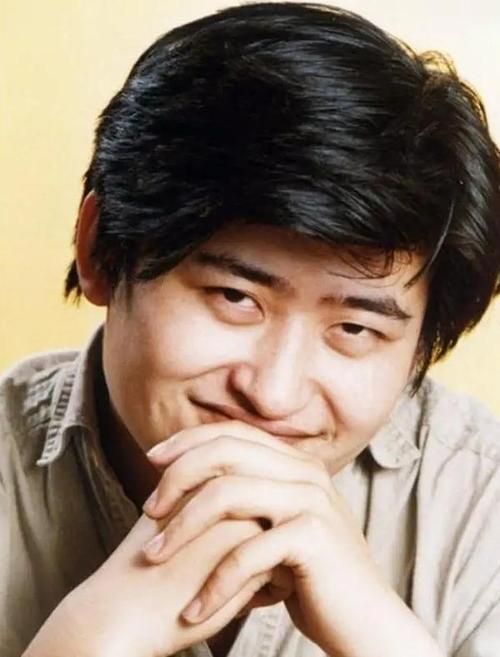

镜头扫过中国新歌声的导师席时,那英正拿着话筒调侃“刘欢老师今天又来‘拆台’”,周杰伦抱着吉他往椅背上一靠笑得前仰后合,庾澄庆则悄悄把转椅往旁边挪了半米——没错,又到了刘欢“搞事情”的时间。台上,一个穿着洗得发白T恤的大学生攥着话筒,手指因为紧张而泛白,唱到副歌突然卡壳,站在原地手足无措。观众以为要看到导师转椅或是尴尬的沉默,直到刘欢站起来,一步一步走到他面前,没说一句“加油”,而是直接接过另一个话筒,低声说“别紧张,我陪你唱完那两句”。当他的声音和选手的歌声交织在一起时,全场800多名观众仿佛被按下了静音键,只剩下音乐在演播厅里回荡——这不是剧本,却是刘欢在中国新歌声里,最不“导师”的日常。

“学生敢抢话筒,是因为他不把‘导师’当标签”

“刘欢老师,我能试试吗?”第一季比赛中,选手蒋敦昊在后台准备演唱流浪记,突然鼓起勇气对刘欢说。那时的蒋敦昊刚经历乐队解散,对自己的声音极度不自信,甚至准备了B计划。没想到刘欢直接把话筒递过去:“来,就在这儿唱,我听听你原来的版本。”没有转椅的仪式感,没有评委席的距离感,更没有“你应该怎么唱”的指点,刘欢就站在舞台侧,像个录音棚里的制作人,偶尔点头偶尔皱眉。

后来蒋敦昊才知道,刘欢早就看过他的后台练习视频,知道他改编了原版。“你加的那个蓝调转音,自己觉得舒服吗?”刘欢问。蒋敦昊愣住了:“您注意到了?”刘欢笑起来:“耳朵长着是干嘛的?音乐不是考卷,没有标准答案,只有你想不想把心唱出来。”

最让人印象深刻的是第二季学员迪玛希。这个哈萨克斯坦的“巨肺”选手第一次试音时,因为中文发音不准,把一个真实的故事唱得“中西合璧”,现场一度尴尬。刘欢没等其他导师开口,直接拿起乐谱:“来,这句‘还有一群丹顶鹤’,我教你用中文咬字的气口,像这样——”他一边示范,一边用手指在谱子上打着节拍,完全忘了自己是坐在导师椅上的“前辈”。后来迪玛希在采访中说:“刘欢老师不像导师,像我的音乐大哥。他总说‘别怕犯错,错了我帮你改’,所以我敢在他面前‘抢话筒’,因为我相信他接得住。”

“导师静音,不是因为没话说,是被他说中了根”

有观众曾做过统计:中国新歌声里,刘欢点评选手时,其他三位导师安静倾听的频率高达92%。那英不止一次在镜头后吐槽:“欢哥一开口,我们都没插话的份儿——他总能说到点子上,而且说的不是‘技巧’是‘人心’。”

记得有个唱西北民谣的男生,用沙哑的嗓音唱着家乡的黄河。唱完那英夸“有味道”,周杰伦说“节奏感不错”,庾澄庆关注“编曲的新意”,只有刘欢沉默了很久,突然问:“你黄河边长大的?”男生点头,眼眶红了。“你唱‘黄河水翻滚’的时候,手指无意识地攥紧了——那是你想家了,还是黄河水太冷?”一句话,让男生瞬间破防,后台采访他说,那是他第一次离开家乡,唱这首歌时,脑子里全是父亲在河滩上拉他学走路的画面。

刘欢的“毒舌”从不针对技巧,而是直击灵魂。有个选秀出身的学员,唱你的眼神时刻意模仿某位前辈的颤音,刘欢听完没说“不好”,只问:“你唱‘像一阵细雨洒落我心底’时,心里想着什么?”学员支支吾吾说“想表达深情”,刘欢摇头:“深情不需要模仿。你摸着自己的心,想想你真正动心的时刻,声音自然会出来。技巧是衣服,人心才是身体,没有身体,衣服穿给谁看?”现场安静了三秒,然后爆发出雷鸣般的掌声——不是对导师的恭维,是对“音乐的本质”的突然醒悟。

难怪网友说:“刘欢点评时,其他导师不是在‘让贤’,是在‘被点醒’。他说得每一句,都是那些年在音乐圈摸爬滚打才懂的道理。”

他教的不是“唱歌”,是“敢唱歌”

“刘欢老师的课堂,从来没有‘你应该’,只有‘你想吗’。”这是第一季学员张磊的感悟。张磊当时30岁,是个跑了8年酒吧的驻唱歌手,想参加比赛又怕“年龄太大被嘲笑”,是刘欢在盲选时为他转身,并在后台说:“30岁怎么了?音乐不是年轻人的专利,是每个人生命里的故事。你想唱,就大胆唱。”

后来张磊唱南山南,刘欢没改一句词,只建议他:“别用太多技巧,就像给朋友打电话,慢慢说你的故事。”结果那首歌火遍全国,无数人说“听到他唱‘他不再和谁谈论相逢的孤岛’,好像看见了自己这些年走过的路”。

其实刘欢在中国新歌声里,从不教“怎么唱歌”,他教的是“怎么敢唱歌”。他让选手把“比赛”当成“分享”,把“评委”当成“听众”,把“赢”变成“唱得痛快”。有个学员曾问他:“刘欢老师,怎么才能让大家记住我?”刘欢指着心脏:“先让你自己记住自己。你唱的歌,里有你的指纹吗?有你的心跳吗?如果有,记住你的人,自然就记住你的歌了。”

这些年,我们看到太多选秀节目里,选手为了“讨喜欢”而迎合市场,为了“冲名次”而磨平棱角。但刘欢偏不。他让摇滚选手唱民谣,让爵士歌手唱童谣,让每个“不完美”的歌手,都在舞台上找到自己的“不妥协”。他说:“音乐的世界不是只有一种颜色,如果都长得一样,那听歌还有什么意思?”

结语:当“大师”放下身段,音乐才是主角

中国新歌声播了四季,很多人记不清冠军是谁,却永远记得刘欢站在舞台上的样子:不华丽的服装,不刻意的煽情,甚至很少“秀”自己的高音,却总能让每个唱歌的人,都觉得“被看见”。

学生敢抢他的话筒,是因为他知道“年轻人不需要‘教导’,需要‘倾听’”;导师们为他静音,是因为他的话里,藏着音乐人最珍贵的“真诚”。他不是在“选徒弟”,是在“找同行”;不是在“当导师”,是在“提醒我们”:音乐的本质,从来不是技巧的堆砌,而是人心的坦荡。

所以当有人问“为什么刘欢在中国新歌声里这么不一样”,或许答案很简单:因为他从未把自己当成“导师”,他只是一个爱唱歌的“大男孩”,刚好遇到了更多爱唱歌的孩子。他用一辈子的音乐告诉我们:真正的大师,不是让人仰望,而是让人敢伸手——因为在他的世界里,音乐永远是主角,而每个唱歌的人,都值得被认真对待。