说起中国新歌声(后更名为中国新歌声第二季,观众习惯统称“新歌声”)里的“定海神针”,你第一个想到的会是谁?是那英的毒舌爽朗,周杰伦的酷炫幽默,还是庾澄庆的活泼百搭?但你要是问节目里的学员,他们大概率会说:“有刘欢老师在,心里就踏实。”有人笑称他是“行走的音乐教科书”,也有人觉得他太严肃、太较真——“说话带术语,点评像上课”。但翻看四季节目,你会发现:这个戴着黑框眼镜、总穿深色休闲装的“刘教授”,其实藏着对音乐最执着的偏执,和对音乐人最温柔的守护。

他来新歌声,不是来“当导师”的,是来找“真声音”的

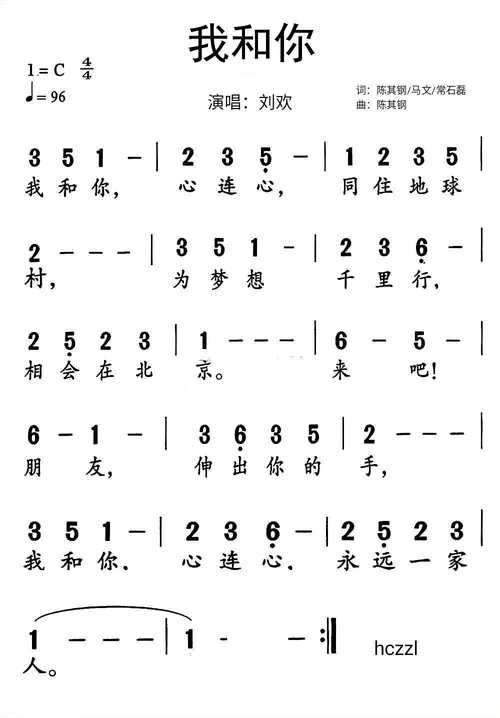

2016年,中国新歌声第一季官宣导师阵容时,刘欢的加盟让不少观众嘀咕:“他这样的人,能适应综艺的节奏吗?”要知道,刘欢乐坛“教父”级的地位摆在那里——唱过弯弯的月亮好汉歌,拿过格莱美提名,是央音的教授,连国际大腕合作时都敬他三分。可他却接了一档全民选秀节目,有人说是“掉价”,他却说:“我喜欢听没听过的好声音。”

录制现场,他从不抢镜,别人聊学员故事时,他低头看谱;别人投票犹豫时,他先问“音乐性够不够”。有次学员唱了首民谣改编的流行歌,旋律抓耳,但编曲有点“碎”。那英和庾澄庆都夸“有潜力”,刘欢却缓缓摇头:“你的气口乱了,编曲把歌词的画面感打碎了。音乐是讲故事的,你让听众先关注技巧,还是先记住故事?”学员愣住,台下的观众也小声议论:“刘老师是不是太较真了?”但等学员按他建议调整后,那首歌的意境突然就出来了——原来不是他“不好相处”,是他眼里揉不进沙子:好的音乐,来不得半点敷衍。

他的“术语课堂”,藏着音乐人最该懂的“基本功”

刘欢点评时,总有人听不懂:“什么是‘复调思维’?”“‘律动感不足’具体指什么?”有人觉得他“掉书袋”,但经历过行业打磨的音乐人都懂:那些“术语”不是摆设,是音乐人的“内功心法”。

记得有个摇滚型学员,唱功炸裂,但高音总“飘”。刘欢没直接说“你气息不稳”,而是拿起吉他弹了句旋律:“你听,这里本该是‘推上去’的力量,你却‘喊’出来了。呼吸要用横膈膜,就像……就像你蹲马桶时(台下笑),肚子要用力,声音才‘立’得起来。”学员先愣,后笑,再唱时,果然稳了。后来学员采访说:“欢哥不是在教技巧,是在教我怎么‘控制’自己的音乐,让它成为身体的一部分。”

还有次,一个学员模仿某天后唱高音,技巧满分,却总让人觉得“假”。刘欢沉默很久,说:“你知道为什么听的人起鸡皮疙瘩吗?因为你在‘模仿’,不是‘表达’。音乐不是炫技,是你想通过这首歌,告诉听众什么?”学员红了眼眶——她确实在想着“要超过原版”,却忘了歌里最该有的“自己”。

“别慌,音乐这条路,急不来”

新歌声里,多少学员抱着“一唱成名”的心来,被淘汰时哭得稀里哗啦。刘欢从不像其他导师那样安慰“明年再来”,他会递过一瓶水,慢慢说:“我年轻时,酒吧唱了三年都没人听。音乐就像酿酒,火候到了,自然香。”

有个农村出身的学员,没学过乐理,写的歌土得掉渣,自己都觉得“拿不出手”。刘欢却围着钢琴转了半天,说:“你这歌里有‘土地的味道’,现在的城市人就想听这个。我帮你改个和弦走向,不动你的根,让它‘土’得更高级。”后来学员的作品进了决赛,他说:“欢哥让我明白,好声音不用‘包装’,真实就有力量。”

最让人动容的是第三季,学员因为紧张忘词,站在台上发抖。刘欢突然起身,走过去拍拍他肩膀:“没事,我帮你补两句。”他跟着学员的旋律,即兴哼了一段,比原来的词更贴切,台下的观众瞬间被这“意外”温暖——原来这个“严肃”的老师,也有藏在“较真”下的温柔。

他守住的,是音乐的“慢时代”

四年新歌声,刘欢的座位从没变过——永远在最边上,像守护着音乐的“最后一道防线”。有人问他:“现在短视频神曲这么火,你不觉得‘好声音’太‘老派’了吗?”他笑着说:“流行的会过时,真诚的不会。我做音乐三十年,见过太多‘一夜爆红’然后‘无人问津’的人,因为他们只想着‘快’,忘了音乐要‘稳’。”

确实,现在的乐坛不缺技巧大师,缺的是“有故事的声音”;不缺流量明星,缺的是“为音乐较真的人”。刘欢就像一棵老树,站在选秀的风口浪尖,不追光,不逐流,只低头落下一片阴凉——让那些真正爱音乐、懂音乐的人,知道这里有一个“可以慢慢来”的地方。

所以你说,刘欢守住的到底是什么?是音乐的底线,还是音乐人的初心?或许都有。但最重要的是,他在这个“快到让人喘不过气”的时代,告诉所有追梦的人:别急,好声音,值得等。