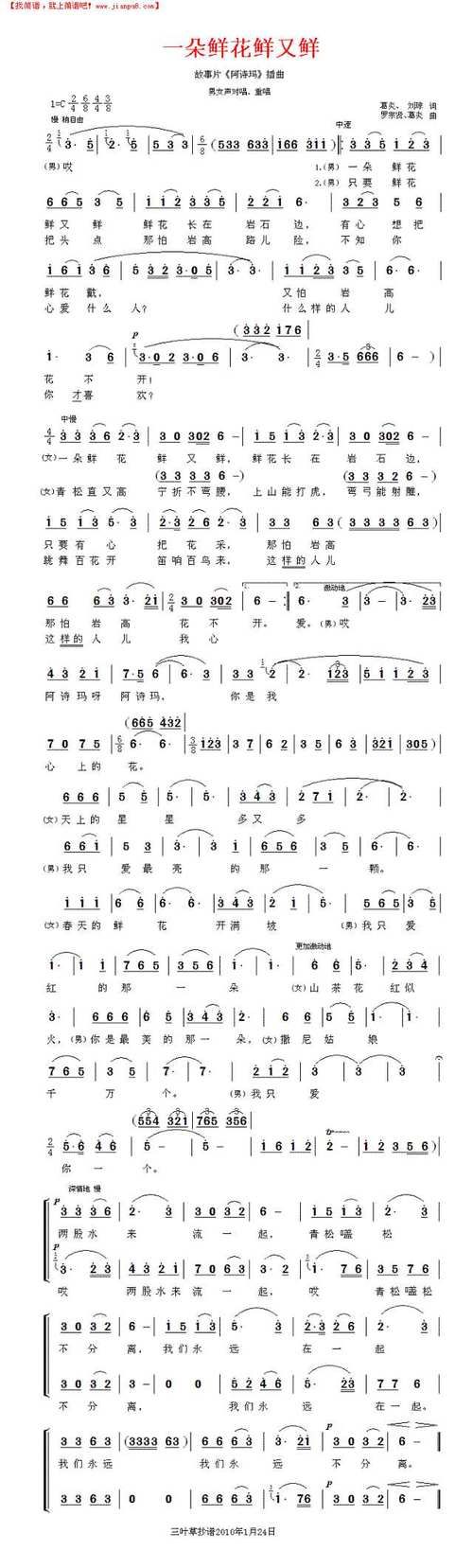

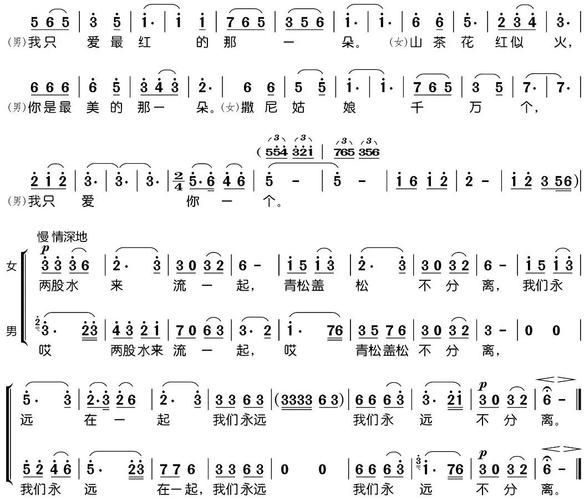

记得十年前后台采访刘欢,他刚结束一场校园音乐会,手里还捏着一张泛黄的简谱。那是他早年演唱的一朵鲜花简谱,边角被磨得起了毛边。“你看这几个小节,”他指着谱子上的连音线,“当年我琢磨了三天,怎么唱才能让‘鲜花’从纸上‘活’过来。”彼时我还没意识到,这张薄薄的简谱,会成为无数乐迷心底最柔软的“音乐启蒙密码”。

从“晚会爆款”到“国民记忆”:一首歌的三重身份

一朵鲜花对很多中国人来说,从来不是一首“普通老歌”。1980年代末,27岁的刘欢在央视春晚首次唱响这首歌时,舞台上还带着几分拘谨,但当他开口“一朵鲜花鲜又鲜,朵朵开在我心尖”,仿佛把整个春天的生命力都揉进了旋律里。那时的简谱,是这首歌唯一的“标准答案”——没有数字录音棚,没有后期修音,全靠歌手对着谱子一句句抠,把“re-mi-sol-do”的起伏,唱成了大伙儿心里的“过耳不忘”。

后来这首歌成了各大综艺的“常驻嘉宾”,无论是歌手里他重新编版的深情演绎,还是天赐的声音里和年轻歌手的合唱,总有人弹幕留言:“一听到前奏就想起小时候,跟着奶奶的收音机哼唱。”而那张被翻烂的简谱,就是连接不同年龄层的“时光隧道”——60后看着谱子想起当年的“随身听”,00后对照谱子解锁“云跟唱”,同一串音符,跨越四十年,依旧能戳中同样的情感。

简谱里的“小心机”:为什么它能成为“全民音乐课本”?

“现在年轻人一说学乐理就谈‘五线谱恐惧症’,但简谱才是真正让音乐走进生活的‘破壁者’。”中央音乐学院一位退休教授告诉我,一朵鲜花的简谱,藏着“低门槛、高共鸣”的设计智慧。比如副歌部分的“5 6 1 2 3 3 2 1”,旋律像爬台阶一样层层递进,每个音都落在“开口音”上,普通人跟着谱子哼,也能唱出“敞亮感”;而前奏的“1 2 3 5 5 3 2 1”,简单八个音,却像撒了一把珍珠,干净利落,连五岁小孩都能用口风琴吹出来。

更妙的是刘欢在谱子里的“二次创作”。比如原谱标注的是中速,他在演唱时悄悄在“鲜”字上加了延长音,在“心尖”二字用气声带过,这些细微处理,谱子上用“>”和“渐弱”标记,却让歌曲有了“讲故事的温度”。不少音乐老师常说:“教一朵鲜花简谱,不是教音乐,是教大家‘听懂自己的心跳’——那些简单的音符,藏着最真诚的情感。”

那些藏在简谱后的人生故事:比旋律更动人的是“人间烟火”

去年在音乐节后台,遇到一位头发花白的大爷,举着自制的一朵鲜花简谱手抄本,边角贴满了便利贴。“1989年我女儿出生,我天天给她唱这个,当时就在手抄本上写‘祝囡囡健康快乐’。”大爷翻开本子,里面还有用铅笔标注的“宝宝哭时唱这个调子”,乐谱被泪水洇过的黄渍,像一朵开在时光里的花。

这样的故事,在一朵鲜花的简谱里并不鲜见。有个做钢琴老师的朋友说,她遇到过自闭症孩子,无法用语言表达情绪,却对着简谱弹奏这首曲子,手指在黑白键上跳舞时,眼里第一次有了光。还有年轻情侣,把简谱纹成彼此的“爱情印记”——“最简单的音符,代表最纯粹的感情”。

刘欢曾在一次采访里提到:“音乐不是什么高深的学问,就是能让普通人一听就‘嗯,这说的是我’。”而简谱,就是实现这份“共情”的桥梁。它不像五线谱那样需要“专业解码”,更像朋友间的悄悄话,把“1234567”变成可以触摸的生活——是奶奶哼唱时的沙哑声,是爷爷收音机里的电流声,是成长路上那些藏在旋律里的喜怒哀乐。

四十年后,为什么我们依然需要一张“老简谱”?

当AI作曲、虚拟歌手越来越普及,我们似乎离“音乐本真”越来越远。但一朵鲜花的简谱却告诉我们:真正打动人心的,从来不是技术有多炫,而是能不能让每个听歌的人,在这串音符里找到自己的“坐标”。

就像刘欢说的:“我到现在还留着那张旧简谱,不是因为有多珍贵,而是它提醒我,音乐的根,永远扎在最普通的生活里。”那张被无数双手摩挲过的纸,承载着几代人的青春记忆,也藏着音乐最朴素的力量——它不用华丽辞藻,不用复杂编曲,只需要几个简单的音符,就能让一朵“鲜花”,在时光里永远鲜艳。

下次当你再听到一朵鲜花,不妨找找它的简谱看看。或许你会发现,那些简单的线条和数字里,藏着比旋律更动人的故事——那是我们共同的音乐记忆,也是生活最本真的模样。