提到2012年的春晚,很多人的记忆还停留在那个没有短视频“轰炸”的年代——一家人窝在沙发里,电视里赵本山的小品笑声刚落,紧接着就是零点钟声敲响前的最后压轴。而要说那年最让人心里“咯噔”一下的瞬间,十有八九是刘欢唱完好汉歌,转身走向舞台另一侧,和各国歌手牵手合唱天下一家的那一刻。

很多人只记得他穿一身深色西装,声音依旧浑厚,却没留意唱到“大河向东流啊”时,他微微低头摸了摸麦克风的手指,或是转身走向天下一家舞台时,嘴角那一闪而过的、带着点疲惫的笑。后来有人翻出当时的采访才知,那是刘欢在经历健康问题后,少有的几次公开亮相——体重骤降30斤,为了唱好这两首歌,他提前两周就住进酒店调整呼吸,连暖嗓的水都特意换了温度。

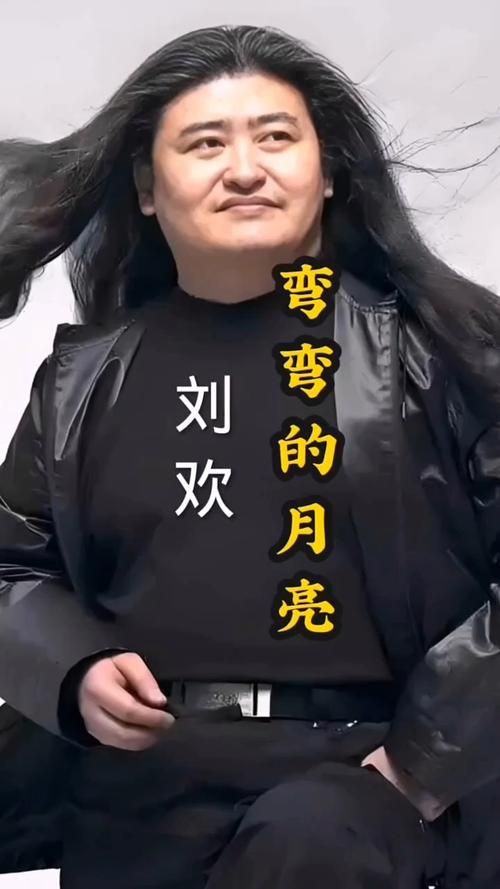

好汉歌的二十年:从“江湖气”到“辛酸味”,刘欢唱的是自己还是我们?

1998年春晚,好汉歌第一次响彻大江南北。那时候的刘欢,刚过而立之年,体型微胖,唱“大河向东流”时带着股“指点江山”的畅快,仿佛梁山好汉真的能从歌里走出来。可到了2012年,站在同一个舞台上的他,瘦得颧骨明显,声音里却多了几分岁月磨出的沙哑。

有人说“刘欢老了”,可他自己说:“2012年再唱好汉歌,才懂什么叫‘路见不平一声吼’——不是吼给别人,是吼给自己。”那时候他正因脂肪肝引发健康问题,医生警告他必须减重,他一边拍戏一边节餐,常常在片场啃水煮菜。唱好汉歌时,那句“路见不平一声吼”被他拖长了音调,尾音微微发颤,不像15年前那样张扬,倒像是把这几年积攒的憋闷、不甘,都揉进了歌声里。

后来他在一次采访里提到:“唱到‘你有我有全都有啊’时,突然想起当年给好汉歌配乐,作曲家赵季平说这首歌要‘接地气’,现在想想,接地气的不是旋律,是那些平凡日子里,咬牙坚持的人。”

从好汉歌到天下一家:那一转身,刘欢连接了“江湖”与“世界”

2012年春晚的主题是“回家”,但刘欢给了所有人一个“出圈”的瞬间——唱完好汉歌,他没有像往常那样鞠躬谢幕,而是转身走向舞台另一侧,那里站着来自不同国家的歌手,他们准备合唱联合国慈善歌曲天下一家。

当时很多观众纳闷:“刘欢唱完好汉歌,怎么突然切到这首歌?”后来导演哈文在回忆录里才揭开谜底:原本安排是好汉歌单独表演,但刘欢主动提议,要把好汉歌和天下一家连起来。“他说‘好汉的江湖,从来不是孤立的’,他想让观众知道,中国的‘江湖气’里,有‘天下一家’的胸怀。”

那一转身,成了当年春晚最动人的镜头。刘欢走到外国歌手面前,用不太流利的英语说“一起唱吧”,然后接过对方递来的话筒,唱“Let’s live as one”。他的声音不再是好汉歌里的豪迈,而是像山溪流进大海,温柔却有力量。有现场观众回忆,当不同语言交织成“天下一家”时,看到刘欢的眼眶红了——不是难过,是一种“原来我们的情感是相通的”释然。

十二年过去,为什么我们还记得那晚的刘欢?

现在的娱乐圈,流量、热搜、话题转瞬即逝,可2012年春晚的刘欢,却成了很多人心里的“白月光”。为什么?

或许是因为他的“真”。没有华丽的舞台设计,没有伴舞簇拥,他就站那儿,用一把嗓子,把好汉歌的“江湖气”和天下一家的“烟火气”焊在一起。唱到激动处,他会不自觉地握紧拳头;唱累了,他会用手指轻轻点一下额头——这些不完美的小细节,反而让他的歌声有了温度。

又或许是因为他的“担”。当年很多人劝他别唱那么拼,怕身体受不了,他却说:“春晚的舞台,不是个人的秀场,是能让千万人听见的地方。”后来才知道,那场演出后,他直接被送进了医院调整,却在出院后说:“只要能让观众记得那两首歌,值了。”

如今再看2012年春晚的录像,会发现刘欢站在天下一家的舞台上时,背景里的中国结和各国国旗交相辉映。他唱“四海一家亲”的样子,不像巨星,倒像个邻家大哥,在用歌声告诉所有人:江湖有义,世界有情。

原来真正的好作品,从来不是堆砌技巧,而是把时代里的情绪、人心里的共鸣,揉进歌声里。就像刘欢那晚的两首歌,一首唱着我们自己的“江湖路”,一首唱着人类共同的“天下情”——十二年过去,我们记得的,不只是歌,是那个站在时代舞台上,用真诚打动人的刘欢。

而这样的“内容价值”,不正是娱乐圈最缺的吗?