暮色漫过窗台时,总有人把半个月亮爬上来放进歌单。不是因为它有多“火”——这首歌从西部草原飘到城市街头,已经过了整整一个甲子;而是因为每次刘欢的声音响起,就像有人轻轻按下了时光机的减速键,连带着心里那些浮躁,都跟着沉静下来。

一、这首歌,为什么总能“戳”中人心?

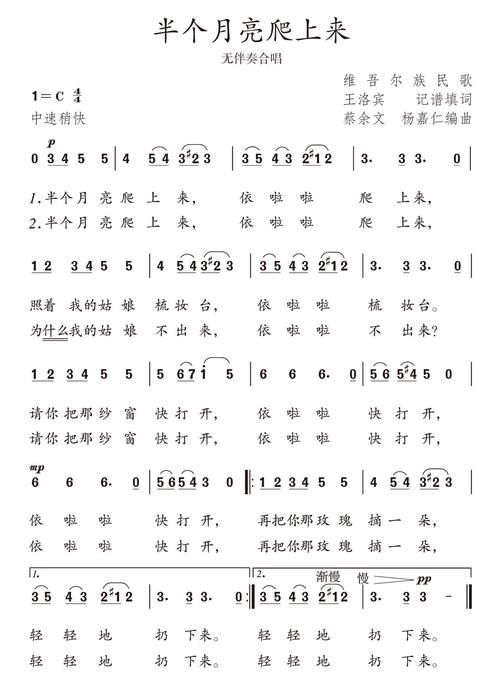

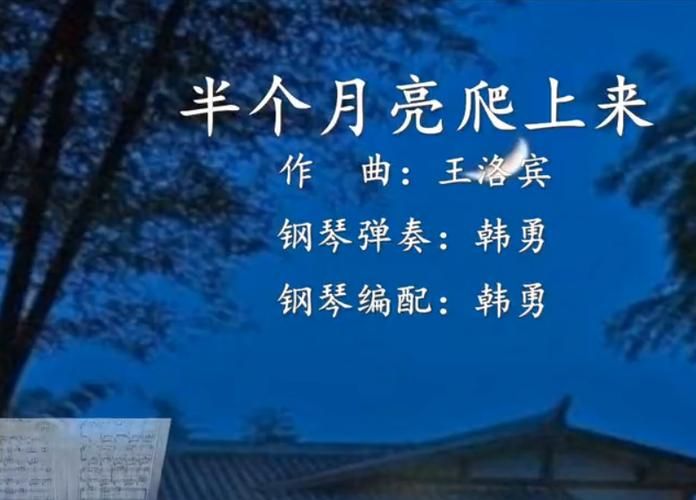

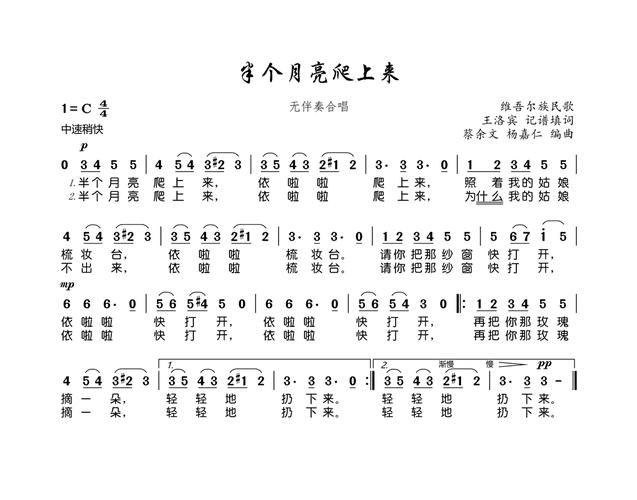

很多人第一次听半个月亮爬上来,是毕业晚会或是深夜电台。歌词很简单:“半个月亮爬上来,依着我心爱的人儿,走、走、走!”曲调是西北民歌特有的悠扬,带着点粗粝的甜,像晒在戈壁滩上的葡萄干,不华丽,却让人嚼着嚼着就红了眼眶。

可刘欢唱的版本,偏偏把这种“简单”唱成了“复杂”。他没有用太多花哨的技巧,甚至开头那句“半个月亮爬上来”都是低声吟唱,像怕惊扰了月色下的恋人。但唱到“依着我心爱的人儿”时,声音突然放大,带着点克制的激动,像憋了很久的叹息终于松了口——那不是爱情里的轰轰烈烈,是藏在岁月里的细水长流,是“我想把最好的给你,却又怕唐突了你”的温柔。

说来也怪,这首歌明明没有一句“爱”字,却总能让人想起某个具体的人:可能是初恋时在操场看过的月亮,可能是母亲在院门口喊你回家吃饭的声音,也可能是长大后在加班路上,突然想起的某个遥远黄昏。刘欢的声音像一把钥匙,轻轻一转,就把那些藏在记忆角落里的情绪,全都拧了出来。

二、刘欢的“不一样”:他不是在唱歌,是在“讲故事”

圈内有句老话:“刘欢的嗓子,是老天爷赏饭吃。”但真正懂他的人都知道,他的好嗓子从不是“炫技”的工具,而是“讲故事的容器”。

90年代初,他在青歌赛上唱半个月亮爬上来,评委评价他的演唱“不是民歌的模仿者,是民歌的知音”。那时他还年轻,声音里有股冲劲儿,却把民歌里的“土”唱成了“真”:“别人唱民歌,可能想着怎么唱出西北的风沙,他却想着怎么让听歌的人,摸到风沙里的温度。”后来他在歌手舞台上重新演绎这首歌,头发已染上霜,声音反而更沉了。没有伴奏的版本里,他连喘息都控制得恰到好处,一句“走、走、走”,唱得像是在劝自己,又像是在劝别人——劝所有在生活里奔波的人,慢一点,回头看看月亮。

这种“不一样”,来自他对音乐的“较真”。有次采访他提到,每次唱半个月亮爬上来前,都会花时间想:“这首歌如果是月下的人唱,会是怎样的心情?”他会反复听老艺人的录音,甚至会去西北农村蹲点,看牧民们如何在星空下唱歌。他说:“民歌不是博物馆里的古董,是活着的呼吸。你要做的,不是把‘呼吸’刻成标本,而是让它从你心里,再透出去。”

三、为什么我们能“循环”一首60年的歌?

现在的歌库更新得比换手机还快,可半个月亮爬上来却像个“老朋友”,总在某个时刻被翻出来。有人说,因为它“简单”;但刘欢说:“真正的好音乐,不在于多复杂,而在于你能‘住’进去。”

他唱的半个月亮爬上来,就像一个“音乐房间”:前奏一起,你就被“请”进了那个有月夜的院子,能听见风的声音,能闻到泥土的味,甚至能感觉到身边有人轻轻碰了碰你的胳膊,说“你看,月亮升起来了”。这种“沉浸感”,或许正是它能穿越时间的秘密——不是靠流量,不是靠炒作,而是靠那种“直抵人心”的力量。

就像现在很多人压力大时,会找来刘欢的版本听。不是为了“治愈”,而是为了“找到共鸣”。他从不唱“别难过”,却用声音告诉你“我懂你的难过”;他不说“快加油”,却用旋律告诉你“慢慢来,你走的每一步都算数”。这种“不说透的温柔”,比任何励志口号都更有力量。

四、60年过去,我们为什么还需要刘欢的“月亮”?

最近有次演出,刘欢唱半个月亮爬上来,台下坐着90后、00后,有人跟着轻声和,有人举着手机录,唱到全场安静下来,只有他的声音在回荡。那一刻突然明白:经典从不会“过时”,因为它连接着一代又一代人的情感。

刘欢的月亮,不仅仅是歌词里的那个月亮,更是我们心里的那片月光——它照亮过父辈的青春,陪伴过我们的成长,现在又温柔地照向下一代。就像他自己说的:“音乐的意义,从来不是‘我有多厉害’,而是‘多少年过去,这首歌还能让你心里一动’。”

下次夜深人静时,不妨再听听刘欢的半个月亮爬上来。不用想什么复杂的道理,就跟着他的声音,去看看你心里的那半个月亮——它是不是也悄悄爬了上来,照着那个你一直记得的自己?