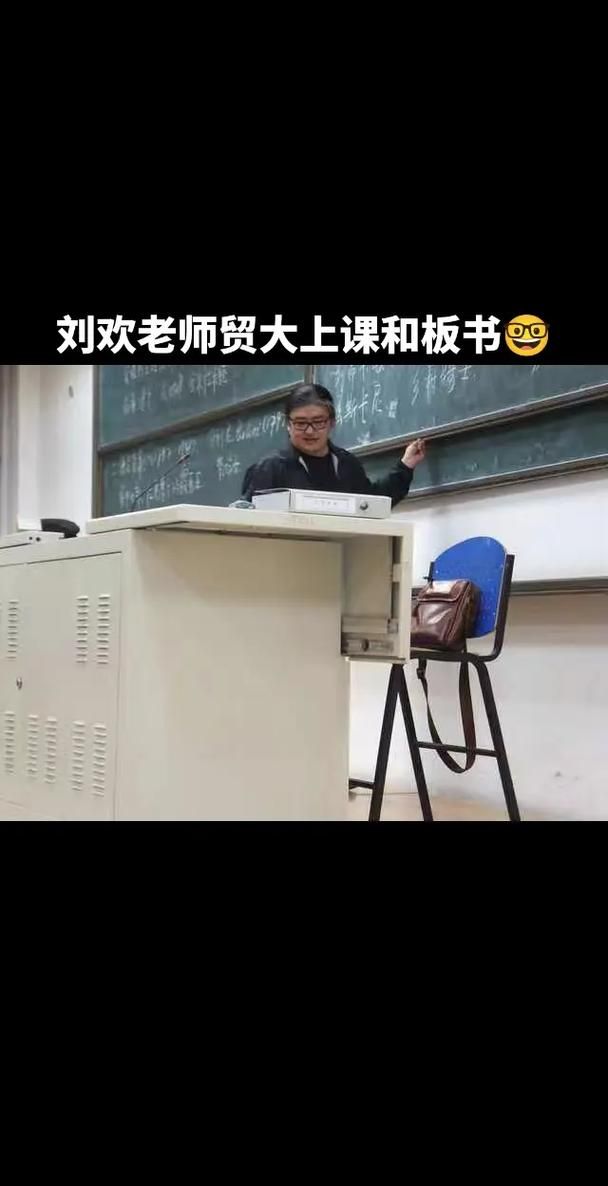

北大未名湖畔的秋风,总带着几分书卷气。某个周三的下午,二教301教室里坐满了学生,讲台上站着的不是西装革幕的学者,而是大家熟悉的那个声音醇厚、戴着标志性强框眼镜的刘欢——他刚结束两节“西方音乐史”的课,正被学生围着问问题。这时候你可能会问:那个唱过好汉歌弯弯的月亮、在舞台上光芒万丈的刘欢,怎么就成了北大讲台上的“刘老师”?

其实刘欢和北大的缘分,远不止“客座教授”这么简单。2004年,北大艺术学系(现艺术学院)正式邀请他担任教授,彼时他早已是华语乐坛的顶级歌手,却一口应了下来。有人问他“为什么不趁着名气多上几个综艺”,他却笑着说:“教学生比自己唱歌更让我有成就感。”二十年来,他先后开设“西方音乐史”“音乐美学”“流行音乐文化研究”等课程,从古希腊的悲剧配乐讲到当下的AI作曲,从贝多芬的“命运”聊到抖音里的BGM——在他这儿,音乐从不是孤立的“艺术”,而是串联起历史、社会、文化的“活教材”。

他的课堂,从来不是“老师讲、学生听”的单向输出。记得有次讲文艺复兴时期的音乐,他没直接讲理论,而是先放了一段周杰伦威廉古堡的MV,问学生“这段旋律里藏着文艺复兴的密码吗?”等大家七嘴八舌讨论起来,他才缓缓拿出五线谱:“你们看,周杰伦用的和弦进行,和巴赫的平均律其实同宗同源,这就是传统与现代的对话。”这样的教学,让习惯了流行音乐的学生们第一次发现:原来那些“老掉牙”的经典,离自己这么近。北大学生说,上刘欢老师的课,“像听故事又像解谜,不知不觉就记住了知识点”。

很多人好奇,舞台上的刘欢和讲台上的他,哪个更“真实”?答案或许是:都真实,因为本质是同一个人。他教学生演唱技巧时,会拿自己年轻时在录音棚的经历举例——“当年唱千万次的问,我嗓子都哑了,导演说‘不对,你要像爱一个人一样唱’,我突然就找到了感觉”;他讲音乐版权保护,会吐槽“现在有人拿AI随便改首歌就说是自己的”,这种接地气的“吐槽”,背后是他对行业的深刻洞察。有一次学生问他“您还能红多久”,他笑着说“红不红不重要,重要的是你手里的作品,十年后还有人记得吗?”这句话,成了很多学生的座右铭。

他的办公室,堆满了各种版本的音乐史书籍,书桌上摆着一架老式收音机,里面常放着古典音乐。有次下雨,他特意带了把伞给忘带的学生,说“艺术和伞一样,关键时刻能给你挡点风雨”。这种细节,让“刘欢老师”不再是一个遥远的名字,而是一个会担心学生淋雨、会在课堂上讲冷笑话的长者。但严肃起来,他又是“不留情面”的——有次学生作业里抄了百度百科,他直接批注“艺术最忌讳的就是复制粘贴,你要有自己的耳朵和脑子”。

或许这就是刘欢最特别的地方:他既能站在万人舞台上享受掌声,也能走进几十人的教室里分享热爱;他能让一首歌传唱二十年,也能让一批学生成为音乐的“播种者”。当我们在感慨“娱乐圈浮躁”的时候,看看刘欢老师的课堂就会发现:真正的艺术,从来不是流量和数据的堆砌,而是对专业的坚守,对教育的热忱,对学生的负责。下次再听到刘欢的歌,或许我们不只是“听”,更能感受到歌里藏着的那些讲台上的故事,和那份不“红”却闪光的热爱。