你敢信吗?2024年某档音乐综艺的后台,有年轻编导拿着国际歌的词曲去找刘欢老师请教,这位见惯了大场面的“音乐教父”,眼神突然沉了下来:“这首歌啊,不能当成普通的歌来写。”他顿了顿,指了指自己胸口,“这里头装的东西,比旋律重多了。”

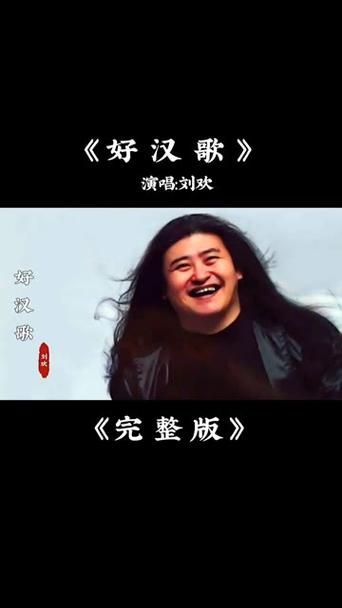

说起来,现在提到刘欢,大家 first想到的可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是我是歌手里稳坐王座的“巨肺唱将”,或是那些年陪伴我们长大的影视剧OST——但他身上,还贴着一个很多人忽略的标签:“黑珍珠”。

不是说他黑(当然,确实比一般人黑),是说他的嗓子。早年间录音棚里的老录音师说过,刘欢的声音像块“黑金刚钻”,沉、厚、亮,带着金属的颗粒感,不像某些流行歌手的嗓音那么“飘”,而是像扎根深土的老树,每个字都带着劲儿。这种“黑珍珠”般的质感,恰恰是国际歌最需要的。

你可能不知道,刘欢第一次唱国际歌,不是在春晚,不是在晚会,而是在大学宿舍。1985年,他还是中央音乐学院的本科生,宿舍几个哥们儿熬夜排练合唱,有人起哄:“刘欢,你来领个声?”他抱着把破吉他,没想炫技巧,就闷着头把第一段“起来,饥寒交迫的奴隶”唱了出来。唱到最后一句“英特纳雄耐尔就一定要实现”时,他记得窗外刮过大风,把窗帘都吹起来了,几个室友突然不说话了,宿舍里静得能听见风声,然后不知道谁先鼓起了掌。

后来他红了,成了“中国流行音乐的一面旗帜”,可从没借着名气把国际歌当成“作品”来包装。你翻遍他的演出视频,几乎没有刻意煽情的表演——没有华丽的灯光,没有伴舞,就他一个人,要么坐在钢琴前,要么拿着麦克风,像跟老朋友聊天似的把歌唱出来。但奇怪的是,每次唱到“从来就没有什么救世主”,台下总有上万跟着他吼,不是跟着唱,是吼,带着种压抑了几十年的劲儿,好像要把肺里的气都吐出来。

2016年,有次抗灾晚会上,他穿件黑色毛衣,没化妆,脸上写着疲惫。前奏一起,全场安静了,连平时最爱抢镜头的镜头都忘了摇。他唱得比录音室版本慢,每个字都咬得很重,“不要说我们一无所有,我们要做天下的主人”,唱到“我们要做天下的主人”时,他突然抬高了音量,声音像把刀,劈开了现场的凝重。后来有人说,那天晚上看直播,隔着屏幕都觉得鼻子发酸——不是难过,是一种“啊,原来还有人替我们把心里话说出来了”的踏实感。

现在的娱乐圈,太会“包装”了。有人为了唱“主旋律”,提前半个月练姿态,找团队定造型,生怕“格局”不够大;有人把国际歌编成电子舞曲,加一堆转音,美其名曰“创新”。可刘欢偏不,他的国际歌,永远像个“土掉牙”的老实人:不转音,不飙高,甚至偶尔还会喘两口气,但那些词从他嘴里出来,就成了“活”的——不是念稿,是给你讲一个关于“站起来”的故事,故事里有他年轻时的热血,有这几十年的见闻,也有对普通人的尊重。

前几天刷到个视频,是个00后发的:“以前觉得国际歌是‘老古董’,直到听了刘欢老师的版本,突然懂了‘不做人奴隶’是什么感觉。”底下有个评论点赞很高:“不是老歌老了,是我们长大了。”

你说怪不怪?刘欢用他那“黑珍珠”似的嗓子,把一首写了130年的歌,唱成了现在时的“我们的事”。他从不标榜自己“有情怀”,可他的每一个音符,都在说:有些歌,是用来提醒我们“从哪里来”;有些嗓子,是用来告诉我们“往哪里走”。

所以下次再听刘欢唱国际歌,不妨别急着跟着唱,先听听那声音里的“黑”——是深沉,是坚定,是一个普通人用一辈子的认真,给时代留下的最珍贵的注脚。