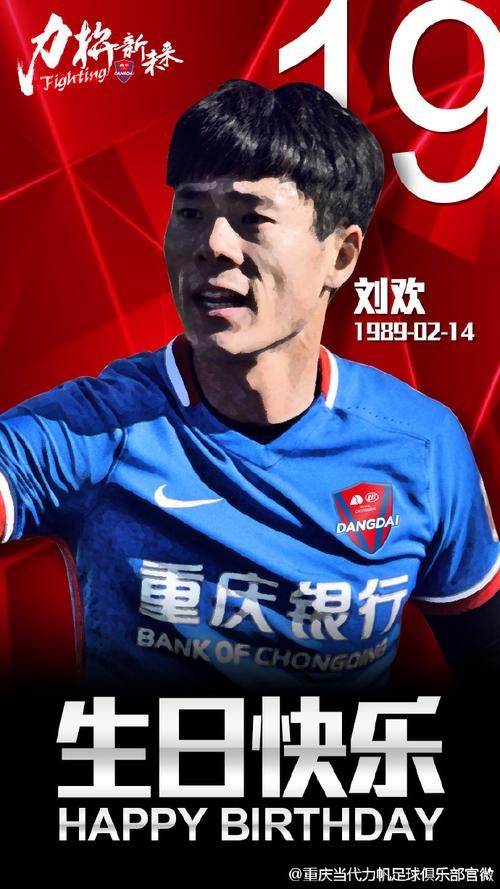

提起重庆,大多数人会想到火锅的热辣、8D魔幻的地形,或是洪崖洞的璀璨灯火。但在城市的工业脉络里,藏着另一个重庆:这里有摩托车引擎的轰鸣,有工厂流水线上的汗水,有“造得出最好的摩托车”的倔强。而刘欢,这位用歌声陪伴几代人走过北京人在纽约好汉歌的华语乐坛“定海神针”,似乎和这座硬核工业城隔着山水——直到你把“刘欢”和“力帆”放在一起,才发现这场跨越30年的“双向奔赴”,藏着比旋律更动人的故事。

刘欢的重庆情结:不只是“中国女婿”,更是山城造梦者

很多人不知道,刘欢的妻子——天津歌手芦 芳生,是个土生土长的重庆妹儿。上世纪90年代,刘欢跟着第一次回婆家的妻子,走在解放碑的石板路上,听着街边小贩用重庆话吆喝,看着两江交汇的奔涌江水,第一次真切感受到这座城市“江湖气”与烟火气的碰撞。“重庆人活得很‘耿直’,像极了山城的坡,一步一坎,但从不绕弯子。”后来他在采访里这样说,连带着对重庆的工业也生了好奇。

2008年,刘欢担任重庆卫视剧星派节目导师,第一次走进本地企业。当他站在力帆摩托的生产车间,看到流水线上一台台摩托车从零件到成品,工人们戴着安全帽、满手油污却笑容灿烂时,突然红了眼眶:“我以前总在舞台上唱‘问询南来北往客’,今天才懂,真正的‘千万次地问’,是这些造出‘中国造’的人,心里对品质的较真。”那之后,他多次在公开场合提到“力帆是重庆的名片”,甚至在社交媒体转发过力帆出口摩托的动态,配文是:“让世界听见中国声音,也让世界看见‘重庆造’的轮子。”

力帆的“音乐情怀”:从“引擎轰鸣”到“旋律共振”

如果刘欢的重庆情结是“意外结缘”,那力帆对刘欢的“偏爱”,则藏着老工业企业的“文化自觉”。创立于1992年的力帆,最早是靠生产摩托车配件起家的。创始人尹明善曾说:“我们造摩托车,就像刘欢唱歌——得有魂,魂就是品质,是‘不服输’的劲头。”

2003年,力帆摩托车产销量突破100万辆,成为“中国摩托业大王”。那一年,企业策划了一场“民族品牌之夜”,请来了刘欢。当他唱响从头再来时,台下坐着2000名力帆工人,很多人跟着唱到最后一句,眼泪都掉了下来。“我们厂里好多老工人,都是听着刘欢的歌长大的。”一位跟了力帆20年的老工程师回忆,“好汉歌里‘大河向东流’,就像我们这些搞工业的人,认准一个理儿,就得往前冲。”

更让人意外的是2010年力帆赞助的“中国力量”演唱会,主题是“工业与音乐的双向奔赴”。当刘欢在舞台上唱我和你时,背景屏幕上播放的,是力帆工人凌晨三点在车间调试摩托车发动机的画面,是研发团队在高温实验室里汗流浃背的场景。“那一刻我突然明白,工业的‘力’和音乐的‘帆’,其实是一回事——都需要沉下心,熬得住,才能让中国品牌走得更远。”刘欢在后台说。

当“好声音”遇上“中国造”:他们合伙干了件“不赚钱”的事

2021年,一场“音乐+工业”的跨界行动在重庆悄然启动。刘欢担任“重庆好设计”公益大使,力帆则成为“乡村音乐教室”的发起企业——他们要联合在10所重庆乡村小学建音乐教室,由刘欢亲自挑选音乐器材,力帆负责运输和安装。

“有人问我,这事儿不赚钱,图啥?”力帆的现任CEO在接受采访时笑着说,“我们当年造摩托车,就是为了让大家骑上更好的国产车;现在帮山里的娃学音乐,是希望他们知道,除了发动机的轰鸣,还有音符能让人生更闪光。”刘欢则更直接:“我小时候学音乐,是因为学校有架破钢琴。现在能帮这些孩子圆梦,比我自己拿奖还开心。”

你去过乡村小学的音乐教室,能看到墙上贴着刘欢的签名海报,桌上摆着力帆捐赠的电子琴,孩子们弹着弯弯的月亮,跑调却认真。有个叫小雅的女孩在作文里写:“以前我觉得重庆只有火锅和摩托车,刘欢叔叔告诉我,还有会唱歌的音符,会发光的梦。”

结语:比“流量密码”更珍贵的,是“时代共鸣”

这几年,娱乐圈总在追捧“流量”“人设”,可刘欢和力帆的故事告诉我们:真正能穿越时间的,从来不是表面的光环,而是“对一件事的执着”——刘欢执着于用音乐传递时代温度,力帆执着于用工业擦亮中国名片。

就像刘欢在凤凰于飞里唱的“旧梦依稀,往事迷离”,而力帆的摩托车轮下,是重庆工业的“旧时光”与“新征程”。这场看似不相关的“跨界”,其实藏着最朴素的力量:每个认真生活的人,每个踏实做事的企业,都在用自己的方式,写着中国的另一面。

下次当你听到好汉歌的旋律,或是看到街上飞驰的摩托车时,不妨想想:刘欢的歌声里,有工业的温度;力帆的轮子上,有音乐的回响。而这,或许就是这座叫“重庆”的城市,最动人的“双向奔赴”。