小时候守在电视机前看包青天,总片头一起,我爸就会跟着哼"开封有个包青天",我妈一边择菜一边接"铁面无私辨忠奸"。那时候不懂什么叫"经典",只觉得这歌一起,就好像看见包拯的额头月牙亮了,王朝马汉捧着铜锣"咚"一敲,连门口晒太阳的大黄狗都会抬起头——原来好歌真的能刻进一个人的骨子里,一响就是一辈子。

一、不是"为剧写歌",是"包拯本尊开口唱"

1993年包青天播出时,谁也没想到这部预算有限的古装剧,会成为"不灭的经典"。但很多人不知道,主题曲包青天的诞生,根本不是"命题作文",反倒像一次"双向奔赴"。

当时导演赵宝刚找刘欢时,说得特实在:"我们剧里包拯要唱戏腔,但您是唱少年壮志不言愁的,要不成?"结果刘欢听完剧情,盯着剧本里的"铁面无私""为民请命",突然一拍大腿:"这角色就该用唱戏的劲!我给你整段河北梆子打底的!"

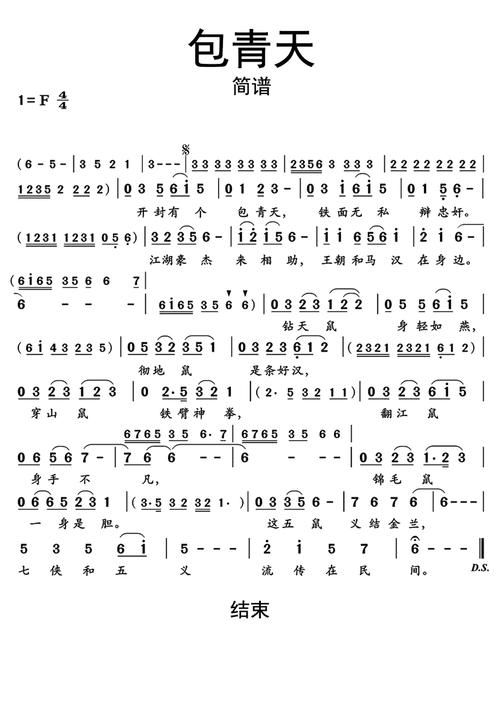

你看现在听那句"开封有个包青天",开头的"开——封"两个字,是不是陡然拔高,带着梆子戏的拖腔?刘欢说自己从小就听戏,父亲是京剧票友,这调调早刻在DNA里。可他又怕太"老派",加了一段摇滚式的鼓点——1993年啊,多少人第一次知道"梆子能和摇滚搭"?结果这两股劲儿一搅和,包拯刚正不阿的"硬",和替百姓喊冤的"韧",全在一个音符里蹦出来了。

后来剧组找演员,金超群为了贴合"黑面如炭",故意晒黑到像从炭窑里爬出来的;范鸿轩演的公孙策,说话总带着点文人的轴劲儿。可刘欢的歌比他们还"像包拯"——你闭上眼听,那声音里不光有威严,还有点无奈,有点"这世道咋就这么难"的叹息,活脱脱是包拯站在公堂上,既想拍惊堂木,又想拉个苦主唠嗑的劲儿。

二、刘欢没"演"包拯,他用嗓子给角色"注魂"

有人说"刘欢一开口,就有了包青天的魂",这话真不夸张。你看现在多少剧的OST,歌手光顾着飙高音、堆技巧,声音里啥也没有;可刘欢唱包青天,根本不是"为唱而唱",是把自己当成了包拯的嘴。

歌词里"恨似火愁似锁"那一段,他没飙多高的音,反倒把"恨"字压得特别低,像从喉咙里挤出来的——那是包拯看着奸臣当道,气得肺都要炸,却又得憋着冷静的样子;"此生之路无怨悔"收尾时,声音突然敞亮,带着股豁出去的劲儿,就像包拯把官帽一摔:"王法?我今天就是王法!"

很多人记不住包青天里具体案子,但"青天包青天"那段合唱,三岁小孩都能跟着哼——刘欢特意把旋律写得简单重复,就像老百姓街头巷尾传的民谣。有次他上节目说:"老百姓爱听什么?不是花里胡哨的调,是心里的话。"你看"你的脸上一片黑暗"这句,"黑暗"两个字唱得沉甸甸的,像块石头砸在心上,谁都能听出包拯对百姓的疼惜。

更绝的是,他后来给包青天续集写插曲人间正道是沧桑,调子完全变了,可那股"正气"还在——仿佛包拯从宋代走到现代,衣服换了,脸晒得更黑了,但心里的那杆秤,从来没偏过。

三、30年不褪色,不是因为"怀旧",是它"活"在生活里

现在打开短视频,总能刷到00后用包青天主题曲BGM拍搞笑视频:小男孩穿黑衣画个月牙,举着扫帚当铡刀;小女孩跟着"青天包青天"跳舞,跳得像只快活的小燕子。你说这歌是"老古董"?可年轻人笑着笑着,突然就停下来跟着哼——为啥?

因为它不光是剧里的歌,早成了中国人的"正义BGM"。小时候吵架,赢了会叉腰吼"我可是包青天";长大点看社会新闻,碰到不公气的,会小声嘀咕"这世道需要个包青天";就连小区保安巡逻,脚步都能踩着"铁面无私辨忠奸"的节拍——这哪是唱歌,这是刻在民族记忆里的"正义密码"。

刘欢有次采访说:"好歌得能'咬人',咬住耳朵就不松口。"包青天主题曲就是这样的"狠角色":它不靠流量,不靠热搜,就靠把"正气"两个字揉进旋律里,让你听着就挺直腰板。就像我爸,现在听见这歌还会把电视音量拧大,说:"听听,这才是中国人的骨头!"

所以你说,包青天主题曲为啥能火30年?因为它从来不只是刘欢的歌,是包拯的魂,是老百姓心里那口气——对正义的期待,对清官的念想,对"好人有好报"的相信。这口气在,这歌就永远不会老;而这歌在,好像就有个黑脸包青天,永远站在某个角落,盯着世上那些不公,举着铡刀,不眨眼。