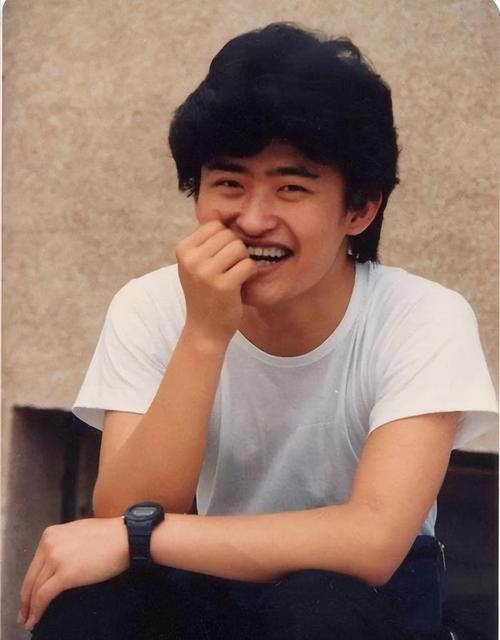

你有没有过这样的时刻?深夜开车,电台突然放出刘欢的弯弯的月亮,前奏一起,那声带着微微颤抖的“我的心”,像一把生锈的钥匙,猛地插进心脏最软的地方,拧一下,眼眶就湿了。都说“余音绕梁”,可刘欢的声音,哪是“绕梁”?简直是要在骨头缝里扎根,尤其是那标志性的“颤音”,让多少专业歌手掰着手指头算:这玩意儿,到底是怎么练出来的?

先别急着夸“技术控”,这颤音里可没有“说明书”

要说刘欢的颤音,得先破个误区——很多人一听那上下起伏的音色,第一反应是“技巧好啊,气息控制得太稳了”。这话没错,但只说对了一半。你真以为刘欢是抱着“颤音练习手册”硬练出来的?他自己都说过:“唱歌哪有那么多‘标准动作’,有时候是老天爷赏饭,更多是你自己走过的路、挨过的冻、爱过的人,都在声音里藏着呢。”

还记得90年代刘欢在春晚唱好汉歌吗?开头“大河向东流哇”那一句,声音像是从黄土高原的土坡里滚出来的,颤音带着点粗粝的颗粒感,哪是“优雅”能形容的?那是他年轻时在音乐剧组熬夜写歌,嗓子哑了又哑,硬是用烟嗓和假声“磨”出来的味道。后来嗓子养好了,这种“磨过的痕迹”反而成了他的武器——颤音不再是简单的音高波动,而是像揉面团一样,把生活的褶皱都揉进了声音里。

别家歌手“练颤音”,他是让颤音“长”在骨血里

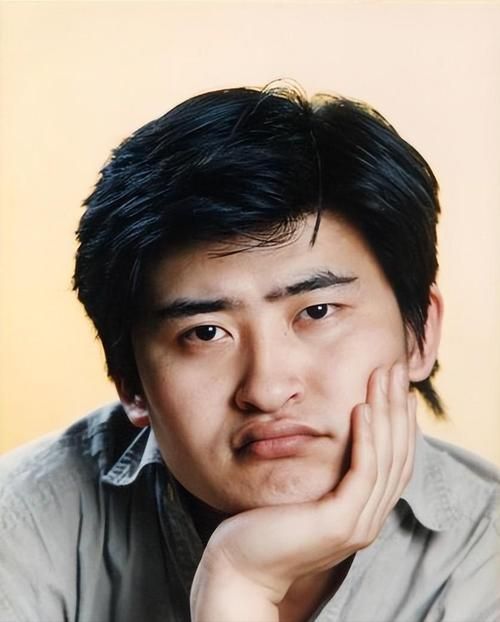

业内早就有个说法:刘欢的颤音是“活的”。你听千万次的问,那句“千万次地问,你何时愿意离开我”,颤音像是在发抖,又像是在挣扎,那是他演北京人在纽约时,揣摩角色在异乡的孤独,一遍遍对着镜子演,演到忘了自己在唱歌,声音里的颤音,其实是角色的身体在发抖。

还有重头再来,那种“大不了从头再来”的劲头,颤音里全是咬牙的倔强。刘欢后来聊过,那几年家里事多,压力大,有天晚上在录音棚,突然就对着麦克风唱出了那句,唱完自己愣了——原来那颤音,是积压在心里的委屈和狠劲,自己没发觉,声音却替他说了出来。

反观现在不少歌手,学他颤音,学得形似却神散。为什么?因为刘欢的颤音里,藏着他30年没停下的“笨功夫”:年轻时每天早上练声,要在院子里喊一个小时“啊——”,从清晨到露水打湿衣襟;后来嗓子出了点小问题,跟着中医学了腹式呼吸,连吃饭走路都在“练丹田”;再后来,为了唱好中国风,跟着京剧师傅学了“擞音”,把戏曲里的“腔韵”揉进流行音乐的颤音里。这哪是“技巧”?这是他把生命里所有跟“声音”有关的体验,都熬成了一锅汤,颤音,不过是汤面上飘着的最后一撮葱花。

为什么说“刘欢的颤音,是歌手界的‘珠峰’”?

有人可能不服:不就是个颤音,至于这么神?你要真这么想,就小瞧了这“三个半音”里的乾坤。你看当下歌手比赛,评委总说“你的声音有‘设计感’”,可刘欢的颤音,是“反设计”的——他从不刻意追求“稳”,反而喜欢在音高拐弯处留点“毛边”,像老家具的榫卯,乍看不规整,偏偏严丝合缝,能接住听心里最细的线。

那英有次在访谈里说:“我特怕跟刘欢合唱,他那颤音往上一‘扬’,你根本不知道他下一秒要往哪走,只能跟着他‘走钢丝’,可偏偏就这‘没准头’,才最抓人。”腾格尔也调侃过:“刘欢那颤音,跟草原上的马头琴似的,颤得人心肝疼,想学?先活过他经历的半辈子再说。”

说白了,刘欢的颤音,早就不是“技术”层面的事了,它是他的语言——是他想对世界说的话,没直接喊出来,都藏在那声音的起伏里。就像他唱天地在我心,“天地在我心”五个字,颤音像展开的翅膀,你听到的不是“高音”,是他对音乐、对人生的敬畏,这东西,模仿不来。

最后一句大实话:好的颤音,从来不是为了“炫技”

说到底,刘欢的颤音为什么会成为“现象级”?因为他用几十年告诉我们:唱歌这件事,最高级的技巧,是“没有技巧”。当你把所有的注意力从“怎么唱好听”放到“我想唱什么”时,声音自然会说话。他的颤音里,有对音乐的痴迷,对生活的坦诚,对岁月的接纳——这些东西,比任何“声乐教程”都管用。

所以下次再听到刘欢的颤音,别急着分析“气息多稳”“音多准”,你只需要闭上眼睛,听听那声音里的温度——那里藏着一个歌者的青春、眼泪、不甘和热爱,藏着人世间最朴素也最动人的道理:好的声音,从来都是用“心”颤出来的。

这么说,你是不是突然懂了,为什么那么多人一听刘欢的歌,就走不动道了?