第一次踏进山西吕梁的石楼县时,我特地避开了导航里的“景点打卡清单”,跟着村里大爷的手指拐进一条土坡路。路两旁的枣树枝桠乱窜,挂着没摘完的青枣,风一吹,叶子和枣子一起“沙沙”响。走到坡顶,豁然开朗——几排窑洞依山而建,窑洞前支着木桌子,桌上摆着刚出锅的油糕,旁边蹲着个穿花布衫的老太太,见我探头,咧嘴一笑:“看啥呢?‘刘欢镇’啊!”

我愣住了。地图上没这个“镇”,路牌上没这个名,可老太太的话像长了根,在我心里挠了又挠。后来蹲在窑洞门口喝了三盅枣花酒,听村里的后生们唱跑调的好汉歌,看墙上斑驳的涂鸦——那不是明星海报,是孩子们用粉笔画的人像,旁边歪歪扭扭写着“刘欢爷爷”。我才慢慢咂摸出味儿来:这儿或许没有行政意义上的“镇”,可刘欢的影子,早就扎进了这片黄土的每道裂缝里。

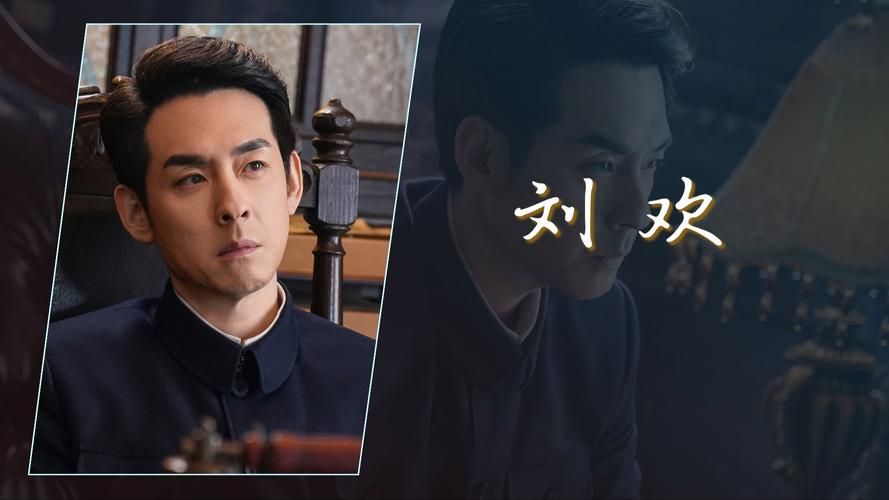

从“小村娃”到“国民歌王”:他给这片土地刻了道疤,也留了道光

石楼县的人说起刘欢,从不带“明星”“大咖”这些词,只管叫“咱们的欢儿”。县文化馆的老馆长还记得,1980年冬天,县文工团来村里选苗子,15岁的刘欢穿着打了补丁的棉袄,站在一群半大小子中间,脖子梗着,脸憋得通红,唱的是船工号子。那嗓门儿,“能把窑顶的土都震下来”。

后来他走了,从北京到太原,从弯弯的月亮唱到从头再来,歌里的烟火气越来越浓,可石楼县的乡亲总觉得,他的根还扎在这儿。县里搞文化普查,翻出他小时候的登记表,籍贯一栏清清楚楚写着“石楼县义牒镇”;村里老人说,他小时候爱爬村口的老槐树,坐在树叉上啃玉米,听见远处有人唱信天游,就跟着哼,哼着哼着,调子就长在了骨头里。

“他不是‘飘’在天上的大明星,是咱们村走出去的娃。”村支书给我看了段视频:去年中秋节,刘欢悄悄回了趟村,没惊动任何人,就在老槐树下摆了小马扎,听乡亲们唱山曲。镜头里,他穿着旧夹克,头发有点乱,跟着拍子晃脑袋,眼角却有点红。“他说,‘这调子,几十年没听了,还是那个味儿’。”

这话我信。刘欢的歌里,从没缺过地气。好汉歌的粗粝,藏着黄河边汉子的筋骨;千万次的问里藏着多少普通人的不甘与执着;就连从头再来,听着像励志口号,可细品那沧桑的嗓子,分明是无数摸爬滚打过的日子熬出来的声音。他的歌,从不是飘在云端的艺术品,是咱老百姓自己能掂量、能共鸣的“心里话”。这大概就是为什么,石楼县的人把他当“家里人”——他走了那么远,却始终没忘来时的路。

没有应援站和荧光棒,这里藏着最朴素的“追星现场”

在“刘欢镇”,你看不到尖叫的粉丝,没有闪应援灯,可处处都是刘欢的影子。

县招待所的老板娘说,刘欢当年常来打饭,最爱吃的是她家的抿尖(山西面食)和酸菜粉条。“现在客人来了,我都跟他们讲,刘欢就坐这张桌子吃的,不少人都带着碗来‘蹭’位置,说沾沾欢儿的福气。”角落的玻璃柜里,还摆着几张泛黄的照片:一张是刘欢和县文工团团员们挤在窑洞前,笑得一脸青涩;另一张是他成名后回乡,抱着当年教他的老王师傅,像抱着亲爹。

镇上的小学操场,围墙上一半画着水墨画,一半是孩子们的手抄报,内容全是“刘欢爷爷的歌”。校长说,学校每周一升旗礼后,必唱的一首歌是我和我的祖国,因为“刘欢爷爷说过,唱歌得唱有根的歌,咱们的根,就是这片土地和咱们的国家”。操场角落有个小土坡,孩子们管它叫“欢儿坡”,说刘欢小时候常在这儿练嗓子,现在他们跑累了,就坐在坡上唱弯弯的月亮,“风一吹,像欢儿爷爷在给我们伴唱”。

最让我动容的是村口的那个“歌声邮筒”。这是个旧木箱,上面刷了层绿漆,写着“把你想对刘欢歌王说的话,投进来”。邮筒里塞满了信,有的用铅笔写在作业本纸上,有的皱巴巴的,字迹都快模糊了。有个五年级的小姑娘写:“刘欢爷爷,我长大也想唱歌,像你一样,把咱们村的故事唱给大家听。”还有个老大爷:“欢儿啊,你爹娘的坟头我年年都去扫,你放心在外头唱,咱村的老百姓,都是你的‘铁杆粉丝’。”

这里没有流量,没有热搜,只有最笨拙也最真诚的表达。说起来,这大概才是“追星”该有的样子——不是因为他的光鲜亮丽,而是因为他的歌里,有你的影子;他的故事里,有你的根。

为什么是“刘欢镇”?它藏着这个时代最缺的“定盘星”

这些年,我们见过太多“一夜成名”的镇,靠滤镜和造势吸引眼球,可热度一过,只剩下一地鸡毛。可“刘欢镇”不一样,它没花一分钱打广告,没请几个网红带货,却让无数人心甘情愿奔赴,为什么?

我想,是因为刘欢的“镇”,靠的不是名气,是“实气”。

他唱了30多年歌,从没接过商业代言,没上过几次综艺,就安安静静唱歌,把每一首歌都当“作品”,不敷衍、不糊弄。就像他在采访里说的:“歌手的嗓子是老天爷给的饭碗,得对得起这份天赋,更要对得起听歌的人。”这份较真,在“速食文化”盛行的今天,显得格外珍贵。

更是因为“刘欢镇”的“镇”,是人心堆起来的。

刘欢从不标榜自己“接地气”,他的根一直扎在黄土里——他记得小时候的枣花香,记得老槐树上的信天游,记得乡亲们端给他的那碗热水。这份不忘本的赤子心,让乡亲们觉得“咱们的娃出息了”,也让听歌的人觉得,“这歌,是唱给咱普通人的”。

有次在山西大学的讲座上,有个学生问刘欢:“您觉得什么歌能传唱久远?”他想了想,说:“能走进人心里,能让人听了觉得‘这说的就是我’的歌。”现在懂了:“刘欢镇”之所以“镇”得住,就是因为它把“人”刻在了心上——刘欢刻着乡亲们的心,乡亲们刻着普通人的心,而普通人,又在他的歌里,找到了自己的根和光。

离开石楼县那天,我又去了村口的老槐树。树干上还挂着几年前挂的红绸子,褪了色,在风里飘啊飘。树下坐着几个老人,有人拉二胡,有人唱山曲,调子跑得十万八千里,可他们笑得比谁都开心。

是啊,哪有什么真正的“刘欢镇”?不过是刘欢的歌,成了这片土地的魂;刘欢的人,成了这些人的念想。它不在地图上,而在每一个听过他歌的人心里——当我们觉得累了、迷茫了,哼一声“大河向东流啊”,心里就亮了;当我们需要勇气时,唱一句“心若在梦就在”,脚下就有路了。

这大概就是最好的“镇场子”:不是轰轰烈烈的声势,是润物无声的温暖;不是转瞬即逝的流量,是一辈子的念想。

所以,你要问“刘欢镇”在哪?它在石楼县的黄土坡上,在老槐树的歌声里,在每一个为生活奔波的人的心头。

你说,这样的“镇”,能不让人甘愿奔赴吗?