提起刘欢,你脑海里先跳出什么词?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是千万次的问里“千万条路”的深情?但若非要找个词戳中他最“扎心”的特质,不少老粉会咧嘴一笑——“钢”。

这“钢”不是粗粝的硬,也不是锋利的芒,是那种扎在骨头里的韧劲,裹着铁锈味的真实,像把用了半生的菜刀,刀刃磨得锃亮,刀柄却被岁月盘出了包浆。你问娱乐圈里还有谁能配得上这个“钢”字?怕是翻遍整个名单,也没几个人敢接。

舞台上的“钢”:是他开口,这舞台就得认怂

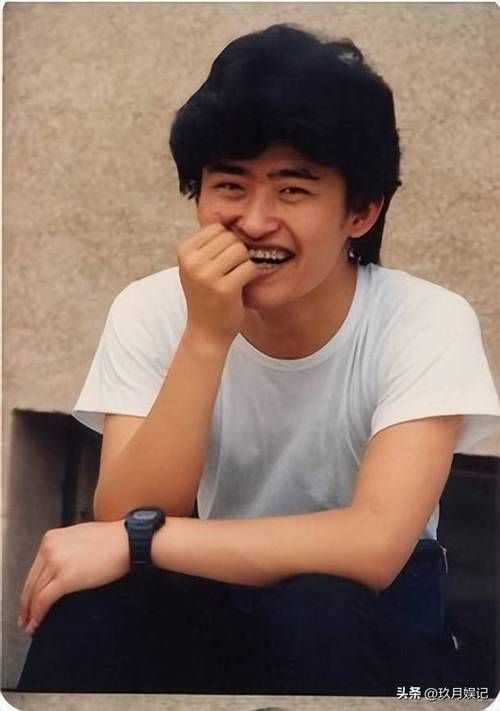

第一次见刘欢唱歌,是在90春晚。他站在那儿,一身西装不算笔挺,肚子微凸,脸上带着点知识分子式的拘谨。音乐一起——少年壮志不言愁,开口那声“几度风雨几度春秋”,像一锤子砸在棉花里,却带着千钧力道——那不是喊,是从肺腑里“钢”出来的,带着北方汉子骨子里的韧,把“历经风雨不动摇”唱成了活生生的样子。

后来才知道,那首歌他只练了三天,却在后台哼了上百遍。要知道,当年没有修音软件,没有提词器,就凭一副嗓子,敢在亿万观众面前唱“金色的盾牌,热 blood 的铸就”,靠的从来不是运气。

有人说他的声音“太猛”,像块烧红的铁烙在心上。可你要真听过他的弯弯的月亮,又会发现那“钢”里裹着水——明月悠悠,小船晃晃,明明是首柔情似水的歌,他偏偏用胸腔的共鸣托起每一句,像把绸子裹在铁棍上,柔中带钢,刚中藏柔。

最绝的是他的演唱会。2018年“欢歌2020”巡演,60多岁的他站在鸟巢的舞台上,一口气唱两个半小时,高音依然能劈穿云层,低音厚得像老酒。有记者问他:“您这嗓子,是钢打的吗?”他擦着汗乐:“什么钢啊,就是烂车轴,越磨越亮。”你看,这叫什么?这就叫把天赋熬成了本事,把本事炼成了“钢”。

专业上的“钢”:较真起来,连自己都敢“劈”

刘欢在圈里,有个外号叫“刘较真”。不是针对谁,是对音乐的较真,对舞台的较真,对自己的较真。

当年拍北京纽约,他演一个落魄的音乐人,有一场戏要弹钢琴,可他压根不会弹。有人建议用替身,他瞪眼:“那不成糊弄鬼了?”硬是找了钢琴老师,每天练6小时,手磨出茧子不说,连指法都要对着原声带一帧帧扣。导演说“差不多得了”,他摇摇头:“观众的眼睛是雪亮的,差一指,这戏就假了。”

还有他当中国好声音导师,别的导师争抢学员,他却总泼冷水:“你这嗓子条件不错,但情感没到位。”“这唱法炫技是炫了,可就是没‘心’。”有学员不服气,直接回怼:“您当年不也靠好汉歌火遍全国?”他拍拍学员肩膀:“是啊,可我当年为了那一句‘大河向东流’,在录音室里熬了三天三夜,嗓子都喊劈了。火,不是说来就来的,得‘钢’着心熬。”

这股“钢”,是对艺术的敬畏,也是对观众的尊重。如今娱乐圈多少明星拍戏用替身,唱歌靠修音,可刘欢偏要拧着劲儿来——他说:“台上三分钟,台下十年功。这‘功’字,中间那一横,就是‘钢’,熬不过去,就别吃这碗饭。”

性格里的“钢”:不媚俗,不跟风,活得像个“老顽固”

娱乐圈是个名利场,多少人为了红、为了利,弯弯绕绕,八面玲珑。可刘欢偏不。

他红得早,90年代就已是“歌坛一哥”,可他从不上综艺,不拍广告,甚至很少参加活动。有人问他:“您这不挣钱啊?”他坐在沙发上,端着保温杯,乐呵呵地说:“钱够花就行,我更乐意在书房里写首小曲,或者陪女儿听听唱片。”

有一次,某品牌开价八位数,请他代言“抗衰老产品”。广告词都写好了:“刘欢推荐,时光不老,我们不老。”他看完直接摇头:“我这肚子比钟还圆,脸比松皮还皱,哪好意思说自己‘不老’?”对方急了:“您形象好,观众爱听什么您说什么就行。”他把合同一推:“不行,坑人的事儿,我不干。”

还有他顶着一头“地中海”发型,几十年如一日。有人说:“您要不植个发,形象能年轻十岁。”他摸着脑袋乐:“这叫‘智慧的光芒’,留着挺好。”你看,他从不刻意迎合谁,不为了名利低头,不为了形象撒谎——这股“钢”,是活成了自己最喜欢的样子,不圆滑,不油腻,像个老顽童,硬气得让人佩服。

这“钢”里,藏着多少娱乐圈人丢掉的东西?

如今再看刘欢,你会发现他的“钢”里,藏着娱乐圈最缺的东西:是对初心的坚守,是对专业的敬畏,是对自我的不妥协。

多少人挤破头想红,可红了之后呢?就忘了自己为什么站在舞台上。刘欢的“钢”,提醒我们:真正的艺术,不是靠包装出来的,不是靠炒作捧出来的,是像块铁一样,千锤百炼,才能“钢”出棱角,“钢”出光芒。

所以,刘欢的“钢”,到底是天生的吗?或许是。但更多的,是他用半生心血,在喧嚣的娱乐圈里,把自己“钢”成了一块铁——一块砸不碎、掰不断,永远闪着光的铁。

这娱乐圈啊,缺的就是这样的“钢”。不是锋芒毕露的尖锐,而是内敛坚韧的力量;不是故作高深的冷傲,而是不媚不俗的清醒。