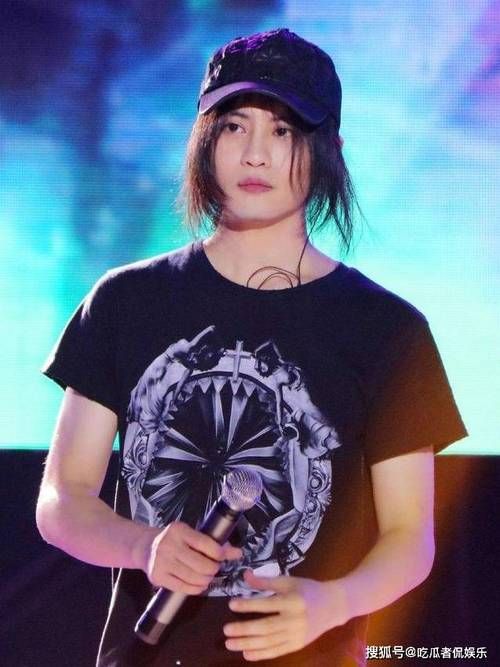

2012年的夏天,中国好声音像一阵龙卷风刮遍全国。四位导师转身、抢椅的刺激场面让观众热血沸腾,而刘欢坐在导师席上,眉头微锁的样子,成了很多人记忆里的定格——尤其是在他为了一个叫王乃恩的学员,连续两次转身后,那句低沉却坚定的“我要的是音乐性”,让所有人都开始琢磨:这个看似安静的年轻人,到底有什么魔力,能让一向以挑剔著称的刘欢如此“护短”?

他是“清流”,还是“野心家”?舞台下的王乃恩和观众席里的他判若两人

第一次在镜头前亮相,王乃恩穿了件简单的白衬衫,站在舞台中央时,手指轻轻搭在麦克风架上,连呼吸都显得很轻。当千万次的问的前奏响起,他的声音飘出来的瞬间,不少观众都愣住了——这不是刘欢的原版,没有嘶吼的撕裂感,却像把一块温润的玉轻轻放进水里,每句歌词都带着流动的情绪,高音处透着美声的扎实,尾音又藏着流行乐的细腻。

表演结束后,那英转身最快,拍着手喊“声音太舒服了”;杨坤也跟着转身,调侃“这声音里带着一股‘仙气’”。但刘欢的反应最特别:他没有立刻说话,而是侧过头盯着王乃恩看了几秒,然后才缓缓按下转身按钮,嘴角扬起一丝若有若无的笑。当其他导师问“你为什么要改编我的歌”,王乃恩低着头,轻声说“我只是想用我理解的方式,唱出这首歌里的孤独和等待”,这句话让刘欢的笑意更深了。

但问题也随之而来:观众里的讨论声渐渐分成两派。有人说王乃恩是“清流”,在满是炫技和嘶吼的比赛里,他像一股清泉,让人听得心里安静;也有人质疑他“不够燃”“太文艺”,甚至有人说他“野心藏得深”——明明唱得好好的,非要把经典改编成“小调”,是不是想走捷径?

刘欢把这些质疑看在眼里,却一点都不在意。在第一次考核环节,当他把自己的学员王乃恩和杨坤组的关喆放在一起对决时,王乃恩依然选择了安静地唱歌,而关喆则用标志性的爆发力点燃了舞台。投票结果出来,关喆胜出,王乃恩要离开时,镜头扫过刘欢——他眉头紧锁,手指在桌子上轻轻敲着,手指节因为用力而有些泛白。

“我要的是音乐性”——当所有人都看重“输赢”,他偏要谈“灵魂”

“我反对。”当那英和杨坤都准备让王乃恩离开时,刘欢突然开口,声音不大,却让整个场子都安静下来。“王乃恩的声音不是不够好,是你们没听懂。他唱的不是技巧,是音乐里的‘魂’。”这句话像一颗石子投进湖里,泛起层层涟漪。

后来的“复活赛”成了刘欢和王乃恩的“高光时刻”。当王乃恩再次站上舞台,唱的依然是慢歌,却多了一份挣扎和力量。刘欢全程站在台下,双手抱胸,眼睛一眨不眨地盯着他。唱到高潮处,王乃恩的声音微微发颤,刘欢突然上前一步,像是想替他撑住什么。表演结束,刘欢第一个站起来,掌声持续了将近一分钟。

他后来在采访里说:“你们觉得王乃恩‘不够燃’,是因为你们看的是比赛胜负,我看的是音乐本身。在这个舞台上,能打动人心的从来不是嗓门大小,而是你是不是真的把心里话唱出来了。王乃恩可能没有最华丽的技巧,但他唱歌时,你听得到他在‘诉说’,这不是谁都能做到的。”

这句话,藏着刘欢对音乐的执念。作为华语乐坛的“活化石”,他唱过从头再来弯弯的月亮,也写过好汉歌,经历过音乐最纯粹的时代,所以他比谁都清楚:技巧可以学,情感学不来。王乃恩就像一面镜子,照出了这个浮躁时代里,大家对“快”和“燃”的追逐,却遗忘了“慢”和“真”的可贵。

十年过去,我们终于读懂刘欢当年的“倔强”

如今再想起王乃恩,很多人可能已经记不清他后来比赛的结局,但那句“我要的是音乐性”,却成了中国好声音里最动人的台词之一。有人说刘欢当年的选择“太冒险”,毕竟王乃恩最后还是止步十强,没能走到最后;但也有人说,他用一次“倔强”的选择,给整个娱乐圈上了一课——真正的偶像不该只靠流量和话题,能让人记住的,永远是那些带着灵魂的作品。

十年过去,音乐市场变得更复杂,短视频神曲、工业糖精歌曲层出不穷,像王乃恩这样愿意沉下心“讲故事”的歌手越来越少。但刘欢当年的坚持,像一盏灯,在喧嚣里亮着。他或许不是为了赢得收视率,不是为了制造话题,只是在守着音乐最后的底线:不要忘了,唱歌的本质是“打动人心”。

所以回过头看,刘欢选择王乃恩,从来不是一时的“偏爱”,而是一个智者对“好音乐”最执拗的守护。他让我们知道,评价一个歌手,不该只看他的技巧是否炫目,舞台是否炸裂,更要听他的歌声里,有没有你的故事,有没有岁月的味道,有没有那份被遗忘的“真诚”。

这,或许才是娱乐该有的样子——不是追逐流量的狂欢,而是留住打动人心的力量。