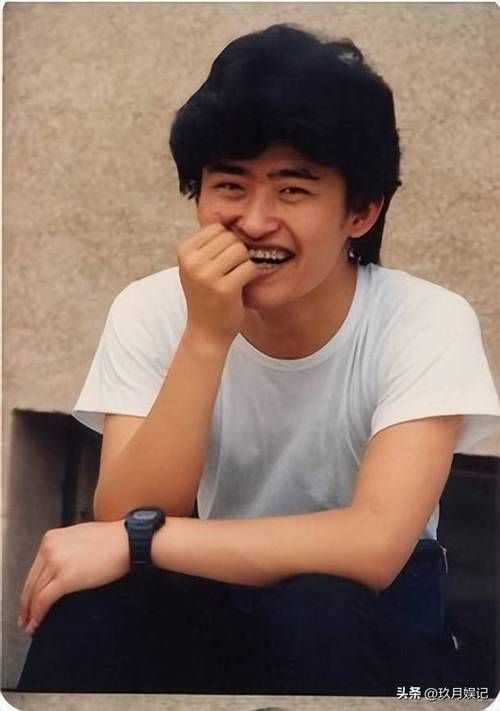

提起刘欢,乐坛人称“刘老师”,是踩着唱片时代走过来的活化石——玩过摇滚,扛过春晚,唱过好汉歌的荡气回肠,也导过歌剧的国际视野。可这些年,除了偶尔在歌手当导师,他几乎半隐退,唯独提到吉克隽逸时,眼里会闪过少见的亮:“这姑娘,声音里有股‘野劲儿’,难得。”

三次合作,四次点评,从中国好声音的盲选转身,到歌手的幕后助力,再到跨年舞台的隔空合唱,刘欢对吉克隽逸的“偏爱”,早不是简单的导师对学员的赏识。有人说是因为彝族姑娘天生灵气,有人猜是舞台气场太绝,但扒开两人二十多年的音乐轨迹,你会发现:刘欢选的从不是“流量”,而是“活着的灵魂”。

刘欢的“选人标准”:从“嗓子”到“人味儿”的二十年

刘欢当年在好声音转身时,吉克隽逸正唱着I Feel Love,一身民族服饰配着电子舞曲,头发染得金黄,台上的人像团跳动的火。可很多人不知道,刘欢转身前,眉头其实皱了两秒——这姑娘的音色太“野”,高音飘得没根,转音也飘,不是传统意义上的“好嗓子”。

但转椅还是转了过去。后来他在采访里说:“我听见了她的‘真’。彝族姑娘唱歌,哪有一板一眼的?那是山风里的调子,是火把节上的吼声,课本里教不来的东西。”

这句话,藏着刘欢二十多年的音乐哲学。他带过好声音那季,没选过技巧最完美的学员,却总为“有故事的声音”停留。有个唱民谣的酒吧歌手,跑调跑得离谱,但唱自己写的北方时,刘欢全程没说话,最后拍着肩膀说:“音乐里得有‘泥巴’,踩在地上的那种。”

你看,吉克隽逸的“野”,在他眼里从来不是缺点。那是彝族姑娘从凉山走出来,带着阳光晒过的粗粝感,是没被学院派磨平的棱角。后来她在歌手唱我要爱,加了彝族母语吟诵,刘欢在后台听完,对导演组说:“听见没?那不是‘炫技’,是她妈妈小时候哄她睡的歌。”

吉克隽逸的“不完美”:比“冠军”更珍贵的东西

吉克隽逸当年拿下好声音全国四强,很多人替她惋惜——音色不如张玮炸裂,技巧不如金志文老道,凭什么?可刘欢在点评时说:“有些歌,听过就忘;有些歌,能让你想起某个夏天的晚风。她属于后者。”

这话不是捧杀。吉克隽逸的“不完美”太明显:高音有时会劈,气息不够稳,甚至被网友吐槽“全靠气氛组”。可恰恰是这些“不完美”,让她的歌有了温度。比如不要怕,原版是彝语老歌,她没改几个和弦,却在开头加了一声轻叹,像极了小时候看阿妈织布时的发呆。后来刘欢在直播间里放了几秒demo,问听众:“你们听,这是不是比任何技巧都戳心?”

更难得的是,她从没想过“藏”。红了之后,有人劝她把彝族特色收一收,“主流市场不吃这个”,她偏不:“我的根在这里,丢了就是丢了歌里的魂。”去年在天赐的声音和周深合唱大鱼,她坚持用彝语和声,周深说:“她的声音像从山谷里飘来的,碰到我的耳朵,就化成了雨。”

这大概就是刘欢想看到的——不是被市场驯服的“歌手”,而是能握紧自己“根”的“歌者”。

比“师生情”更深的:两个音乐人的“双向奔赴”

有人翻出旧视频,发现刘欢给吉克隽逸递话筒时,总爱用双手——左边托着话筒底部,右手轻轻扶着侧面,像怕弄坏了什么宝贝。这个细节,他在给其他学员时很少做。

吉克隽逸也懂。去年跨年,刘欢身体抱恙,不能上台,她在唱我和你时,特意对着刘欢坐的方向,轻轻鞠了一躬,唱到“让我们的笑容,充满青春的骄傲”时,声音抖了。后来采访,她说:“刘老师教会我,唱歌不是‘唱给自己听’,是‘把你的故事,讲给懂的人听’。”

这种懂,是音乐人之间的“暗号”。刘欢知道,吉克隽逸的“野”不是莽撞,是未经修饰的生命力;吉克隽逸也明白,刘欢的“严”不是挑剔,是对音乐最笨拙的深情。

就像当年刘欢唱千万次的问,没人想到他会把流行和美声揉在一起;后来吉克隽逸唱不要怕,没人想到她会把彝族小调和电子乐糅在一起——他们都敢“犯险”,因为心里都揣着一句话:音乐,最重要的是“活”。

所以回到最初的问题:刘欢为何三次力挺吉克隽逸?是灵魂的共鸣,是音乐的共鸣,更是两个“不完美”的人,在流量至上的时代里,对“真实”的相互成全。

你听,小半里她颤着音唱的“我多么想和你见一面”,哪个技巧大师唱得出来?你看,歌手后台刘欢帮她调话筒架时,眼里的光,哪个导师有?

说到底,娱乐圈不缺“完美”的明星,缺的是“有血有肉”的歌者。刘欢选吉克隽逸,选的不是“下一个谁”,是“她自己”。而这份“懂”,比任何奖项都珍贵。

毕竟,能在音乐里认出彼此的人,在这个时代,不多了啊。