1998年的夏天,我家那台17英寸的彩色电视机总被表哥霸着。屏幕上是一群穿粗布衣裳的男人,举着大碗喝酒,吼着“大河向东流啊”,隔壁王叔端着饭碗站在门口跟着哼,奶奶在厨房择菜也跟着搭腔:“哎,路见不平一声吼啊!” 那时候我不懂,为什么一首歌能让全家人不管老少都停下手里的事,跟着晃脑袋。

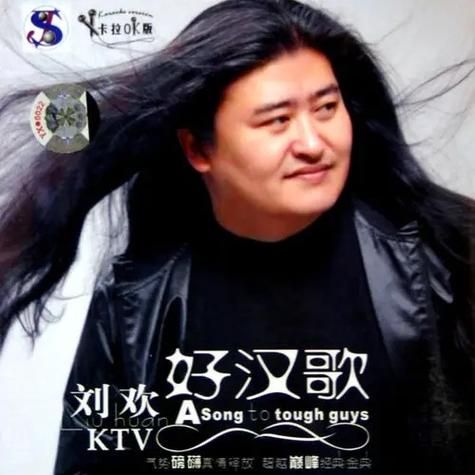

后来才知道,这首歌叫好汉歌,是刘欢给水浒传唱的。可你说它“红”吧,它从没上过什么热搜排行榜;你说它“过气”吧,前两年短视频上突然冒出一堆00后用好汉歌的BGM拍“职场逆袭”,评论区清一色“DNA动了”;就连去年春晚,当刘欢站在台上唱“路见不平一声吼”时,弹幕里飘过的不止是“爷青回”,更多是“原来这种歌,放到现在也是神曲啊”。

奇怪,26年了,为什么偏偏是刘欢的这首歌,像长了根一样,扎进一代又一代人的耳朵里?

先别急着说“旋律上口”这么简单。你仔细听:刘欢唱“大河向东流啊”,那个“啊”字不是现在流行的“转音技巧”,是带着点沙哑的拖沓,像北方汉子蹲在河边抽烟,烟袋锅子在手里磕了磕,慢悠悠说出来的。可唱到“天上的星星参北斗”时,声音又突然敞亮起来,像云层裂开一道缝,月光“唰”地照下来。

他哪是在“唱”?他是在“讲”。

赵季平写这首歌时,没打算按电视剧主题曲的路数来。他带着刘欢跑到山东梁山,跟当地的老艺人聊天,听他们哼民间小调。好汉歌的旋律根本没写谱,是刘欢对着赵季平哼出来的——“我觉得好汉得有江湖气,不能太文绉绉,得像喝多了酒,拍着桌子吼出来的那种。” 录音的时候,制作人建议他“稍微收敛点,别太吵”,刘欢摆摆手:“好汉哪有扭扭捏捏的?劲儿不对。”

难怪后来那些翻唱版本,哪怕请来流量明星,编曲再华丽,总觉得少了点东西。因为他们唱的是“歌”,刘欢唱的是“人”——是李逵扛着板斧下山时的粗粝,是宋江浔阳楼题反诗时的不甘,是108个好汉聚义厅里,拍着肩膀喊“兄弟”的热乎气儿。

你发现没有,这些年我们听过太多“神曲”,有的靠洗脑旋律,有的靠劲歌热舞,大多火不过三季。可好汉歌不一样,它从没刻意讨好谁,却偏偏成了“国民BGM”。

为什么?

因为它是“活”的。

80后听它,是看水浒传时,对“替天行道”的少年幻想——小时候我总以为,只要自己够“好汉”,就能像歌里唱的那样,“路见不平一声吼”。现在回想,表哥霸着电视机看水浒传,不就是因为歌里的“仗义”吗?

90后听它,是KTV里的“定场诗”。多少人五音不全,一到“嘿,嘿,嘿,嘿”就开始破音吼,却吼得比谁都起劲。那时候我们刚毕业,挤在出租屋里看球赛,赢球了就放好汉歌,喊“冲啊”,像一群不知天高地厚却敢跟全世界较劲的愣头青。

00后听它,是短视频里的“精神图腾”。他们或许没完整看过水浒传,却能在“考研逆袭”“职场逆袭”的视频里,跟那声“该出手时就出手”狠狠共鸣。为什么?因为这届年轻人太难了:房租涨、工作卷、搞钱累,他们需要一句“喝了这碗酒,前面的坎儿不算啥”的呐喊。

歌还是那首歌,只是听歌的人,在不同的年纪,从歌里听见了不同的自己。

前几天刷到个视频,在云南的山村里,几个彝族老人围着篝火跳舞,背景音是好汉歌。他们听不懂歌词,却跟着“嘿”“嘿”的节拍拍手,皱纹里的笑比火还亮。底下有条评论说:“原来好的艺术,根本不需要翻译。”

是啊,刘欢的歌从来不是“作品”,是“故事”。他用声音讲中国人的“侠”,讲普通人的“韧”,讲不管时代怎么变,骨子里那股“不服输”的劲儿。

所以你说,为什么好汉歌能火26年?大概因为它从来不是一首歌,是我们每个人都藏在心里的那一句:“大风大浪,爷们儿扛得住。”