资溪的雾气还没散透时,老李已经在茶园里蹲了二十年。他这辈子没追过星,手机里存着最多的照片,是今年开春新茶冒尖的样子——嫩得能掐出水来,像极了孙女小时候的脸。直到上个月,他手机里多了一张别人拍的照片:穿灰色连帽衫的年轻人,正蹲在他茶园边上,指尖捏着片茶叶,歪着头听老李念叨“一芽一叶要带点梗,才香”。

照片右下角标注着名字:刘欢迎。

老李把照片拿给村里打牌的老伙计看,对方咧嘴笑:“哪个刘欢迎?没听过,是不是想卖茶叶的?”老李摇摇头,说不清楚,只记得那年轻人手背上沾了泥,说话不喘大气,蹲着听他讲采茶讲了半个钟头,最后还买了三斤最便宜的茶青,说要自己炒着玩儿。

一、从热搜到茶园:那个“不务正业”的演员

刘欢迎在娱乐圈里,不算最亮眼的顶流。出道五年,拍过三部电影,五部电视剧,大多是男三四号,台词少到能数过来。粉丝常调侃他是“娱乐圈的扫地僧”,安安静静演戏,不抢不争,直到上个月突然空降热搜——刘欢迎 资溪。

话题的起因是某地方台的一档乡村振兴纪录片,镜头跟着他去了一个叫资溪的小县城。没通稿,没预告,纪录片播出后,网友扒出他行程:第一天跟着茶农采茶,手指被茶树枝划了道口子;第二天在村小教孩子们唱儿歌,跑调跑得厉害;第三天帮着果农摘猕猴桃,蹲在田埂上啃了三个,嘴边沾了绒毛。

评论区吵翻了。“哪个明星不往时尚圈扎?他怎么钻进山沟沟了?”“肯定是提前安排的剧本,采茶那段看着像演的。”“你们没看见他手上的茧吗?真演不出那股子笨拙劲儿。”

后来导演在采访里说:“刘欢迎自己找来的,说想拍点‘真的’。没要团队,没带助理,背了个双肩包就来了,住民宿,吃农家菜,和我们两个摄制组人员挤一辆车。”

二、笨拙的真诚,比精心设计更动人

老李后来才知道,刘欢迎买走的三斤茶青,没用,而是跟着村里炒茶师傅学了三天。第一天被热锅烫了胳膊,第二天把茶叶炒焦了,第三天才勉强炒出个“形”,卖相难看,但香味“和咱们炒的一样”。

“他当时捧着那个炒黑的茶叶,贼高兴,”老李回忆,“说‘叔,这比我演的电影还有成就感’。”村里人不明白“成就感”是啥,只看见那年轻人蹲在晒谷场里,把炒黑的茶叶装在小布袋里,说“带回去给朋友尝,资溪的味道”。

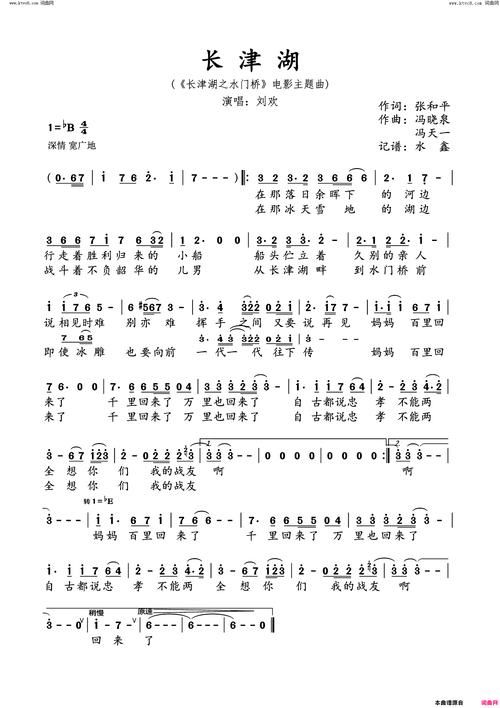

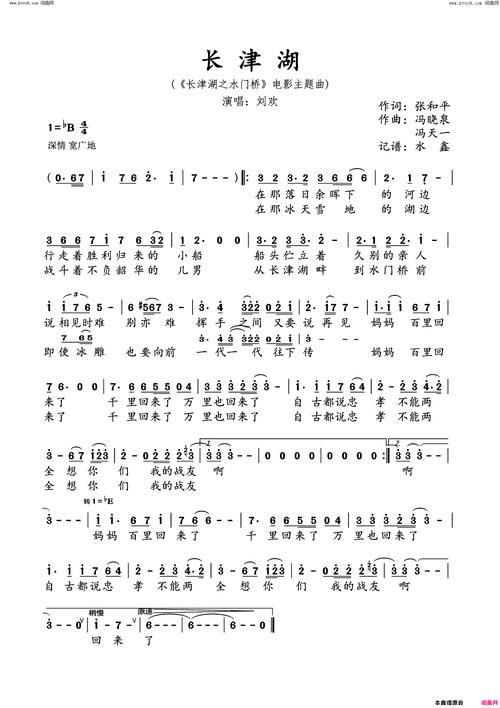

更让他们意外的是刘欢迎做的事儿。村小只有六个孩子,音乐老师请了半个月假,他自告奋勇去代课。没谱子,就教孩子们唱采蘑菇的小姑娘,跑调得厉害,孩子们笑得前仰后合,他却跟着拍手,说“咱们资溪的茶山比蘑菇山还美,得编个新歌”。

后来他真编了,词很简单:“资溪的云,绕着茶尖尖,露珠儿滚,像颗颗银元元……”孩子们跟着学,唱得七零八落,老李站在窗外,悄悄抹了把眼泪。“我这孙女儿在学校都不敢大声说话,在他面前倒唱得欢。”

三、流量时代的“反套路”,藏着什么答案?

现在的娱乐圈,最不缺的是“人设”。有人设宠粉的,有人设努力的,有人设热爱生活的。但刘欢迎的“资溪故事”,没有标签,没有精心设计的“泪点”,就是些笨拙的、琐碎的、甚至有点土气的片段。

他为什么去资溪?纪录片里有个镜头,他坐在田埂上啃猕猴桃,忽然说:“我小时候在农村长大,奶奶也种茶,那时候觉得茶苦,现在却闻着香。资溪跟我老家有点像,安静,人实在。”

后来网友扒出,他老家在安徽一个村子,父母还在种水稻。成名后他很少提,不是刻意隐瞒,只是“习惯了过自己的生活”。他没说过“回归初心”,却在资溪的清晨里,把初心落进了泥土里。

有人说这是“反向营销”,毕竟资溪因为他的纪录片,旅游搜索量涨了三倍。但老李不在乎这些,他只在乎:“那个后生说下个月还来,教我们家孙女儿用手机直播卖茶叶,这可是真事儿。”

四、当明星走进泥土,热闹才真正开始

现在的刘欢迎,微博粉丝没涨多少,代言没接到新的,但村里人见了他都笑着打招呼“欢迎来玩儿”。他照旧接戏,照旧低调,只是手机存的照片多了:资溪的茶山、村小的孩子、炒黑的茶叶、老李咧嘴笑的皱脸。

前几天他又发了条朋友圈,没配文,只有一张照片:他蹲在茶园里,手里捏着片新茶,背景是雾蒙蒙的山,像个普通茶农。

评论区有人说:“终于看见个不像‘明星’的明星了。”

有人说:“下次去资溪,我想去村小听听他编的歌。”

有人说:“流量时代,真诚才是最贵的流量吧?”

老李不懂这些,他只觉得,这年轻人“实在”。就像他种的茶,不施化肥,不打农药,看着不起眼,喝着却回甘。

你说刘欢迎去资溪是作秀?可他手上的茧、嘴边的绒毛、孩子们跑调的歌声,都是装不出来的。或许在这个处处是“套路”的娱乐圈里,最厉害的人设,就是不装——做回刘欢迎,也做回那个愿意蹲在泥土里,听茶农唠嗑的年轻人。

毕竟,能走进人心的,从来不是华服红毯,而是沾着泥土的、笨拙又真诚的瞬间。你说对不对?