记得2013年中国好声音那季吗?刘欢坐在导师椅上,听完一个学员的演唱,突然指着台下的赵雷说:“你们发现没?真正的歌者,不一定非得飙高音,像赵雷那样,用讲故事的语气唱出来,照样能把人唱哭。”那时候的赵雷还不是成都火遍全国的样子,蓝衬衫、牛仔裤,抱着吉他坐在角落,像株没被发现的植物。而刘欢,已经是乐坛里“活化石”般的存在,从亚洲雄风唱到好汉歌,他的声音里总有种岁月熬出来的醇厚。

再过几年,我是歌手舞台上蹦出个吉克隽逸。她选了一首不要怕,彝族语发音混着摇滚的劲儿,台上染着一头脏辫,眼神像要烧穿舞台。刘欢在后台看着,眼神里先是惊讶,然后是欣赏:“这个姑娘,把民族的野和流行的大气揉在一起,太难得了。”那时候的他,刚做完手术,体重掉到不到90斤,可每次点评, still 字正腔圆,像块砸不动的磐石。

这仨人,风格天差地远:刘欢是殿堂级的“大歌者”,赵雷是窝在胡同里唱生活的“讲故事的人”,吉克隽逸是带着山野灵气的“舞台精灵”。可奇怪的是,只要你听过他们的歌,就忘不掉——到底为什么?

先说刘欢。他的“厚”,不是压出来的,是“泡”出来的。1987年,他和韦唯唱亚洲雄风,那会儿的流行乐坛还在模仿港台,他偏要加个转音,把“我们亚洲,山是高昂的头”唱得像黄河水一样奔涌。后来唱好汉歌,别人劝他“刘老师,这歌得吼啊”,他摆摆手:“得让听众跟着节奏点头,不是让他们捂耳朵。”结果呢?电视剧播出那阵子,菜市场、公交车上,全是“大河向东流啊”的哼唱。他就像个酿酒师,把流行、民族、甚至西洋乐的元素都揉进酒坛,等时间一发酵,满屋都是醇香。更让人服的是,他从不端着。有次学员唱弯弯的月亮,他说:“你们年轻人可能不知道,这首歌我小时候在胡同口听过,卖唱的大爷拉二胡,唱得比你这版本还糙,但那就是生活啊。”——真正的大家,是把“接地气”刻进骨子里的。

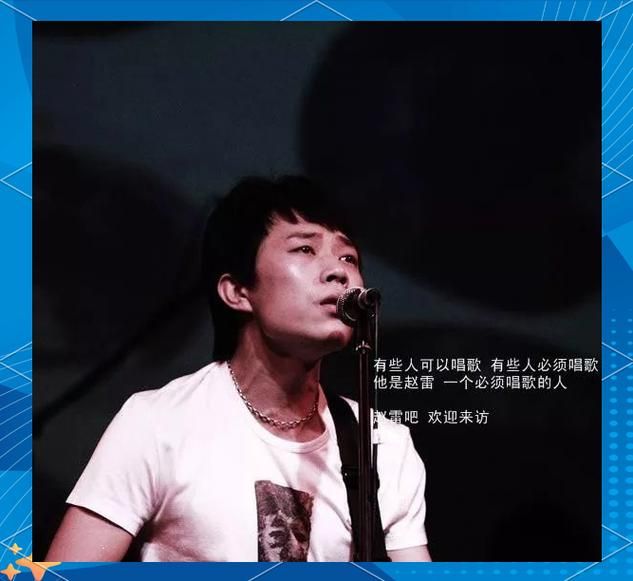

再看赵雷。他跟“舞台”这个词,好像天生有点隔阂。2014年中国好歌曲上,他抱着吉他站上台,开口第一句:“成都,带不走的,只有你。”台下评委愣住了,这调子太平了,连个高音都没有,可唱到“和我在成都的街头走一走,直到所有的灯都熄灭了也不停留”,突然就有人红了眼眶。为什么?因为他在唱“我们”。他在南方姑娘里唱“南方姑娘,你是否习惯北方的秋凉”,唱的是每个背井离乡的漂泊者;在理想里唱“理想永远都年轻,你始终兰花指一样捻着它”,唱的是被生活锤打却不肯低头的普通人。他的歌像杯温水,不烫嘴,却能慢慢渗进心里。有次采访,记者问他“你为什么不参加综艺频繁曝光”,他挠挠头:“我写歌得花时间,去了综艺,哪还有功夫在胡同里听大爷大妈唠嗑啊?”——这份“轴”,恰恰是现在娱乐圈最缺的“真”。

最后吉克隽逸。她的“野”,是长在骨子里的彝族基因。2012年中国好声音,她唱I Feel The Earth Move,穿身红裙子,台上跳来跳去,把四个导师都唱激动了。可后来她没急着“爆”,跑去学了两年民歌,学了彝族的海菜腔。直到我是歌手唱不要怕,那句“阿杰鲁(彝语:不怕)”出口,像从大凉山深处刮来的风,裹着草叶的香和泥土的腥。有人说她“不务正业”,总把民族元素往歌里塞,她反驳:“我骄傲我是彝族,我的根在那里。”舞台上的她,时而唱Hold Me,炸翻全场;时而唱荷塘月色,又温柔得像幅画。她的“野”,不是莽撞,是敢把最本真的自己亮出来,不管别人喜不喜欢。

你说这仨人,隔着多少代?刘欢是60后,看着华语乐坛从磁带到CD;赵雷是80后,用吉他扫出了互联网时代的民谣浪潮;吉克隽逸是90后,在流行和传统的夹缝里杀出一条血路。可他们偏偏有一个共同点:从不“迎合”。刘欢不迎合市场飙高音,赵雷不迎合综艺写口水歌,吉克隽逸不迎合潮流丢掉民族调。他们像三种不同的树,有的扎根深,长得稳;有的向阳生,长得真;有的迎着风,长得野——但都朝着光,拼命地长。

所以你说,为什么他们的歌一听就上头?大概是因为在这个“人设”比人红、“流量”比情真的时代,他们守住了最宝贵的东西:唱自己想唱的歌,说自己想说的话,做自己想做的人。就像刘欢说的:“音乐这东西,不用太花哨,能把你的心唱到人心里去,就赢了。”赵雷抱着吉他,弹着和弦,小声哼“和我在成都的街头走一走”,像在对每个听歌的人说:“嘿,你过得还好吗?”吉克隽逸闭上眼睛,唱“阿杰鲁”,又像是从故乡的山风里,给每个疲惫的灵魂捎来一句:“别怕,你从来都不是一个人。”

说到底,舞台的光会暗,热搜会凉,但真心唱出来的歌,永远烫。