提起刘欢,乐坛谁不竖大拇指?从少年壮志不言愁唱到好汉歌,手握格莱美评委、中央音乐学院教授的头衔,他的音乐品味向来是行业的"风向标"。可谁能想到,这位站在艺术金字塔尖的大佬,最近却因为"草根歌手"王琪,意外成了社交媒体的热议焦点。

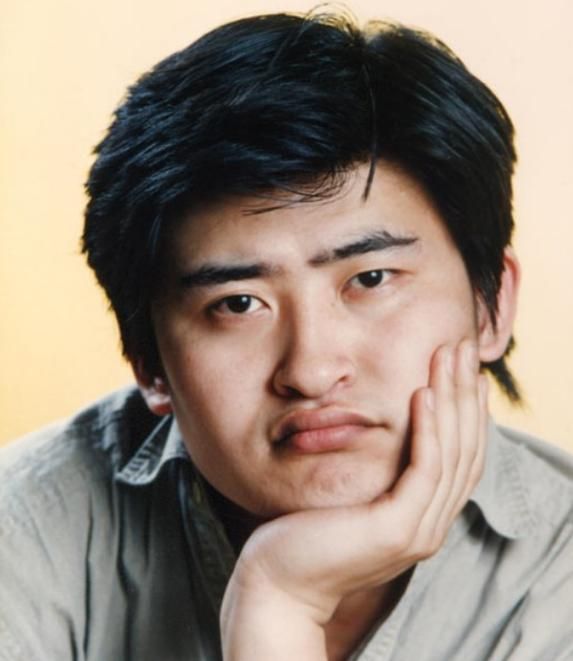

王琪是谁?对,就是唱可可托海的牧羊人火遍大街小巷的那位——戴着旧鸭舌帽,穿着朴素的夹克,开口就是"我曾托人给你带去那爱里的呓语"的西北汉子。他的歌总带着股"泥土味儿",有人听着感动得抹眼泪,也有人撇撇嘴:"这也能叫歌?太接地气了吧!"

有趣的是,前阵子音乐圈传出一个"小道消息":刘欢在某次行业交流时,被问起对王琪爆红的看法,他沉默几秒后突然笑了:"接地气有什么不好?音乐不就是给人听的吗?"这话一出,评论区直接炸了——要知道,刘欢可是当年力推"学院派"音乐的代表人物,如今却为"土味"歌手站台,这反差,比王琪的歌还让人琢磨不透。

王琪的"草根密码":到底戳中了谁的心窝?

要聊刘欢怎么看王琪,得先搞明白王琪凭什么火。翻翻他的履历,没有科班出身,没有爆款综艺加持,甚至40多岁才真正走进大众视野。可可托海的牧羊人走红前,他已经在西北的酒吧、工地、牧区唱了20年,写的歌全是"庄稼地里长出来的":万爱千恩情人迷站着等你三千年——歌名直白得像隔壁大爷的唠叨,歌词里的"羊群""奶茶""长调",全是西北人眼中最熟悉的日常。

有网友说:"第一次听可可托海的牧羊人,我以为是广场舞神曲,结果听到'当我放过羊的你,已经不再属于我',眼泪唰就下来了。"这种"土",不是粗制滥造的土,是带着温度的、裹着泥土香的"真实"。在这个连网红都开始装"高级感"的时代,王琪的"不装",反而成了最稀缺的奢侈品。

刘欢的"反转":从"艺术标准"到"人心标准"

换成十年前,刘欢大概不会对王琪的歌多看一眼。毕竟,在他多年的音乐理念里,"好音乐"需要技巧、结构、创新——就像他当年在我是歌手上改编丁香花,加入交响乐和民族元素,把一首民谣唱出了"殿堂感"。他曾公开说:"音乐可以有高下之分,不能只有流行不流行。"

可如今,他却对王琪的评价多了份"人情味":"有人说王琪的歌'没技术含量',可他唱的是老百姓的故事啊。你能指望一个牧民天天咏叹调吗?就像茉莉花,不也是老百姓哼出来的?它成了民歌经典,不就是因为唱进了人心?"

这话仔细品,藏着刘欢这些年对音乐的新思考。他退休后参与了不少基层音乐项目,跟着采风团去过山区、牧区,见过很多像王琪这样的"野生音乐人"。渐渐他发现:当音乐人纠结于"编曲够不够高级""词写得够不够文艺"时,歌早就离"人"越来越远了。"音乐的本事是什么?是让一个扫大街的大妈,听到某句词就想起自己的青春;是一个工地上的小伙,跟着调子就能喊出心里的累。"

争议背后的乐坛追问:审美"标准"该谁来定?

刘欢的这番话,直接把王琪现象背后的乐坛争议摆到了台面上:现在到底什么算"好音乐"?是刘欢代表的专业标准,还是王琪代表的"大众标准"?

有人说,王琪的歌"毁三视"——旋律单调、歌词口水,甚至被调侃为"魔音灌耳",怎么能和艺术音乐比?可另一些人反问:"两只蝴蝶小苹果当年不也火出圈了,怎么轮到王琪就不行?难非要所有歌都得'阳春白雪'才算合格?"

其实,刘欢没站队任何一方,他只是说了一件事:"音乐要兼容并包。你可以在音乐厅听贝多芬,也可以在公交车上听王琪——它们各得其所,这才是健康的乐坛。"这让我想起他年轻时的一句话:"艺术要让人听懂,才能有价值。"如今看来,这"懂"字,或许不是"听得懂技巧",而是"听得懂人心"。

从刘欢到王琪:音乐的本质从来不是"装"

聊到突然想起王琪在一次采访里说的话:"我唱了一辈子歌,就是为了哄自己开心,也让听歌的人觉得'哎,这说的是我'。"再看刘欢,从殿堂走向民间,或许也在寻找音乐最初的模样——它不该是束之高阁的珍品,而该是街头巷尾的烟火;不该评判谁高谁低,而该问谁走进了谁的心。

所以当"殿堂级"遇上"草根派",到底怎么看?也许答案就像刘欢笑着的那个瞬间:音乐这东西,哪有那么多标准?能让普通人听到后,心里轻轻颤一下的,就是好歌。至于那颤动是来自华丽的和声,还是质朴的旋律,又有什么要紧呢?