傍晚的小区广场上,总能见到几个踩着滑板的小男孩追着跑,突然其中一个停下,叉着腰吼一嗓子“战吗?战啊!”,旁边卖糖葫芦的老大爷都跟着笑。地铁里、短视频平台、甚至学校运动会,孤勇者的旋律好像无处不在——有人说这是“儿童专属战歌”,可你有没有发现?那些哼着“爱你孤身走暗巷”的大人,眼眶好像更红。

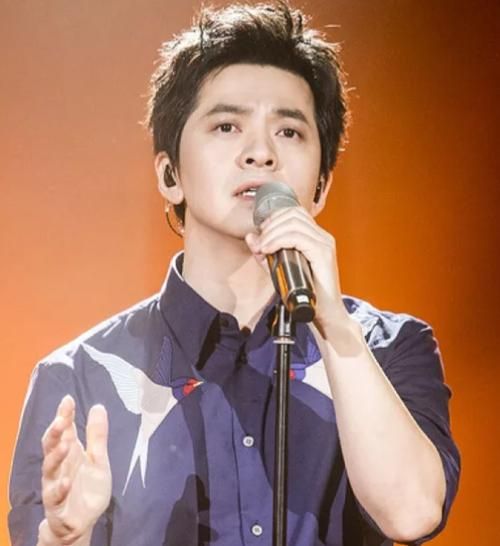

前几天翻到一段刘欢的采访,当被问及孤勇者为何能“破圈”时,这位唱了三十年好汉歌千万次的问的老歌手,靠在椅背上轻轻叹了口气:“你以为孩子们唱的是英雄?他们唱的,是自己不敢说出口的‘我’。”一句话突然把人点透:原来我们争论的“是不是神曲”,早就不重要了,重要的是这首歌里藏的,是每个年龄段都不愿低头却假装释然的故事。

刘欢的评价,从来不是“技巧论”,是“人心论”

作为音乐圈公认的“活字典”,刘欢的评判标准向来不飘。他拿过无数奖项,却也总说“好音乐和奖项没关系”。在提到孤勇者时,他特意强调了两件事:第一,作曲钱雷“用最简单的旋律织出了最厚实的网”;第二,作词唐恬“把“孤勇”这两个字,从词典里拽出来,变成了有体温的人”。

“现在的歌要么技巧堆得像砌墙,要么情绪虚得像飘絮,”刘欢的语速不快,却每个字都砸在点上,“孤勇者不一样,它像走夜路时突然递过来的一盏灯——你知道灯不亮,但你看见光的方向了。”这位被医学诊断为“两次接近失明”的歌者,自己何尝不是“孤勇者”?但他从不在歌里卖惨,只把经历酿成力量。难怪他说“这首歌能火,是因为它没想火”,它只是没忍住,替谁说了句“我本可以,但我偏要”。

唐恬的词:写的是英雄,戳的是每个普通人的“软肋”

要懂孤勇者,必先懂唐恬。这位写过体面如愿的词人,自己就是“孤勇者”的代言人。32岁罹患鼻咽癌,化疗时头发掉光,却在病床上写着“我爱你不问归期”。她写孤勇者时,想的不是流量,是那些和她一样在“暗巷”里走的人:“谁是英雄?消防员、医生、外卖小哥……还有每一个在生活里掉眼泪但第二天照样爬起来的普通人。”

“你额头的伤口,你的不同,你犯的错——这些在成年人的世界里都是‘缺点’,可孩子会指着说‘你看他好酷’。”唐恬说,她收到过一封小学生信:“老师说我跑得慢,可我就是想跑,像孤勇者里那样,跑到终点就算倒下。”这大概就是刘欢说的“孩子能懂的方式”——他们不懂“共鸣”这种高级词汇,却能把“爱你对峙过绝望”唱成“我陪你不怕”。

成年人的“嘴硬”,和心底的“认输”

为什么那么多大人不敢承认自己爱孤勇者?因为“孤勇”两个字太疼了。谁没在深夜躲在被子里哭过?谁没在人前说过“我没事”?我们早就学会了把“脆弱”藏起来,用“没关系”当盔甲。

可当听到“去吗?配吗?这褴褛的披风”时,那个被酒局、PPT、房贷压垮的瞬间突然就回来了;当跟着吼“爱你破烂的衣裳,却敢堵命运的枪”时,眼眶突然湿了——原来我们不是不喜欢英雄,只是太久没被自己感动了。

刘欢在采访里最后笑了:“有人说这首歌‘口水’,可你知道么?最高级的真诚,有时候就是‘不高级’。”就像小时候妈妈煮的白粥,没有山珍海味,却能暖到胃里。孤勇者没有复杂的转音,没有华丽的编曲,它就像个老朋友拍着你肩膀说:“你看,我也曾这样,你也没那么差。”

所以啊,孤勇者哪是什么“儿童神曲”?它是写给每个在生活中“假装坚强”的大人的糖——裹着“英雄”的糖衣,里头是我们藏了半辈子的那句“我累了,但我还能撑一会儿”。刘欢的评价为什么能让人记住?因为他没谈音乐,只说了人:好的作品从不需要“破圈”,因为它早就活在每个人的圈子里,等着某个瞬间,轻轻敲你的心门。

下次再听到小孩唱孤勇者,别急着走。也许你会跟着哼两句,然后突然明白:原来我们从未长大,只是在“孤勇”的路上,换了身假装成熟的“披风”罢了。