这些年见惯了综艺舞台上“怀旧曲风+年轻唱法”的搭配,可每次刘欢和袁娅维站在一起开口,总让人觉得不一样——不是简单的“老带新”,像两道泾渭分明却最终交汇的河流,一个从时光深处淌来,裹挟着岁月的沉淀;一个从潮流前沿奔涌,带着破圈的锋芒。可偏偏当他们唱同一首歌时,那些原本看似格格不入的特质,会像拼图一样严丝合缝地嵌在一起,让人忍不住想:这组合里,到底藏着华语乐坛怎样的密码?

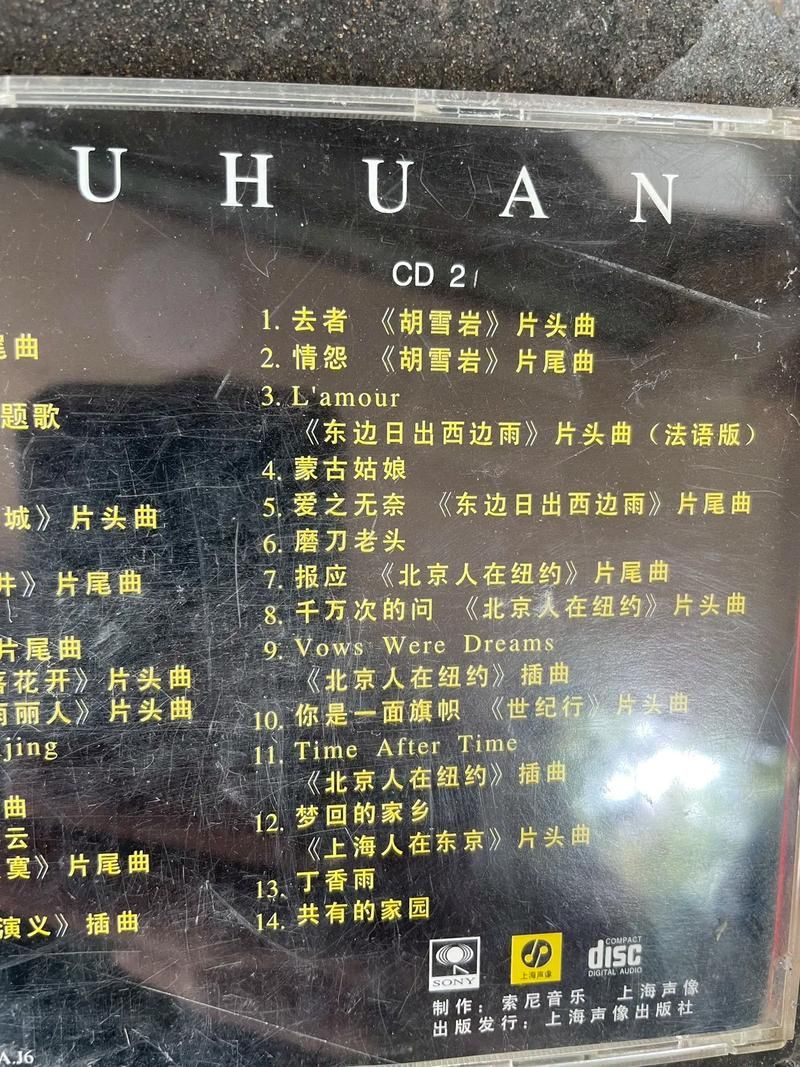

先说刘欢。说起他的歌,脑海里冒出的从来不是“技巧”二字,而是“人歌合一”。早年在北京人在纽约里唱千万次的问,那声音不是“唱”出来的,是从胸腔里“长”出来的,带着撕裂感的高音里,藏着陈家琦的迷茫、挣扎,还有对故土的撕扯;后来唱好汉歌,又是另一种境界——不是刻意飙高,中气十足的嗓音像把大刀,把“大河向东流”的豪迈劈得你心里发颤。他从不刻意迎合潮流,可偏偏他的每首歌都有时间生命力,30年前听弯弯的月亮,会觉得那是对故乡的温柔凝视;30年后听,依然能从“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”里,咂摸出时代变迁中的不变乡愁。这就是刘欢的歌:像一棵老树,根系扎在华语音乐的土地里,枝叶却总能在不同年代里,长出让不同人共鸣的叶子。

再聊袁娅维。她的歌,从来不是“标准答案”。从我爱我里带点爵士慵懒的转音,到别找我麻烦里真假音切换的灵气,再到最新专辑里融合R&B和电子的实验,她像拿着一把手术刀,把流行音乐的“常规”解剖得七零八落,再用自己的审美重新缝合。有人说她“炫技”,可听过她现场的人都知道,那些转音、颤音、气声,从来不是炫技的工具,而是情绪的载体——唱Lush Life时,她眼里像蒙着一层雾,声音像醉后的呢喃,把爵士的颓废和浪漫揉碎了喂进你耳朵里;唱凄美地时,又突然拔高音域,像在黑暗中划亮一根火柴,把“哪怕伤痕都灿烂”的决绝唱得直抵人心。她的歌像座迷宫,初听觉得绕,可一旦走进去,会发现每个转角都藏着惊喜——这是年轻音乐人的倔强:不循规蹈矩,却偏偏在“打破”中,找到了新的共鸣。

可最奇妙的,是他们俩唱同一首歌时的“化学反应”。记得去年某音乐综艺上,他们合唱了沧海一声笑。刘欢一开口,还是那股江湖气,苍劲的嗓音像老画师泼墨,一笔就是“沧海一声笑,滔滔两岸潮”;可袁娅维接过来的那句“浮沉随浪只记今朝”,突然就转了调——不是抢戏,是在刘欢的“厚重”里,添了一笔“轻盈”,像大浪淘沙后,一朵浪花突然跃出水面,带着阳光的闪烁。最绝的是副歌两人和声:刘欢的中低音像地基,袁娅维的高音像飞檐,原本可能“打架”的声线,居然搭出了庙堂巍峨又云雾缭绕的意境。台下观众听得起鸡皮疙瘩,连导演都感慨:“这哪里是合唱,是两个人用声音讲故事啊。”

后来才知道,他们合作时有个“不成文的规矩”:刘欢不把自己的“标准版本”强加给袁娅维,袁娅维也不为了“年轻化”刻意模仿刘欢的方式。反而是彼此听对方的demo,然后找“共同的情绪内核”——比如唱凤凰于飞时,刘欢侧重“旧时光里的无奈”,袁娅维则挖掘“新语境下的释然”,一个像在翻泛黄的老照片,一个像在给照片调色,最后出来的版本,既有“旧时王谢堂前燕”的沧桑,又有“飞入寻常百姓家”的烟火气。这不是简单的“1+1=2”,更像两种音乐观的碰撞:刘欢代表“传承”,像守着老火慢炖的汤,讲究火候和底蕴;袁娅维代表“突破”,像尝试新菜式的厨师,敢往传统里加奇特的香料。可偏偏,这两者炖在一起,就成了“老味道的新花样”,让不同年龄层的听众都找得到自己想吃的“菜”。

现在突然明白,为什么刘欢和袁娅维的歌总能让人反复听——因为他们的歌里,藏着华语乐坛最珍贵的两种东西:一种是“根”,刘欢的歌让我们知道音乐从哪里来,那些旋律里,有父辈的记忆,有时代的底色;一种是“光”,袁娅维的歌让我们看到音乐能到哪里去,那些节奏里,有年轻人的心跳,有未来的可能性。当他们一起唱歌时,这“根”与“光”就交汇了,像一盏老灯笼里,突然点亮了一颗LED灯芯——既有老灯笼的温暖质感,又有LED的现代光芒,照亮了音乐的路,也照进了听者的心。

所以下次再听到刘欢和袁娅维合唱,不妨闭上眼睛好好听:那不是“怀旧”与“潮流”的对抗,是音乐最好的模样——无论岁月如何变,真正的好歌,永远有人用心在唱,也永远有人用灵魂在听。