在流量裹挟着快消品似的明星扎堆热搜的当下,你有多久没见过“慢”下来的艺术家了?有人靠热搜维持曝光,有人靠综艺刷存在感,而刘欢,这位从八十年代就唱进人心的“国民歌手”,始终像一颗被时光打磨的温润玉石——他不常露面,却总在关键时刻用作品说话;他身披无数光环,却始终把自己摆在“唱歌的人”最本真的位置。如果说娱乐圈是一个名利场,那刘欢的半生,或许就是在名利与初心、喧嚣与沉淀、舞台与家庭之间,走成了一道难得的“平衡线”。

从少年壮志不言愁到重山:“爆款绝缘体”的创作坚守,藏着对艺术最笨拙的平衡

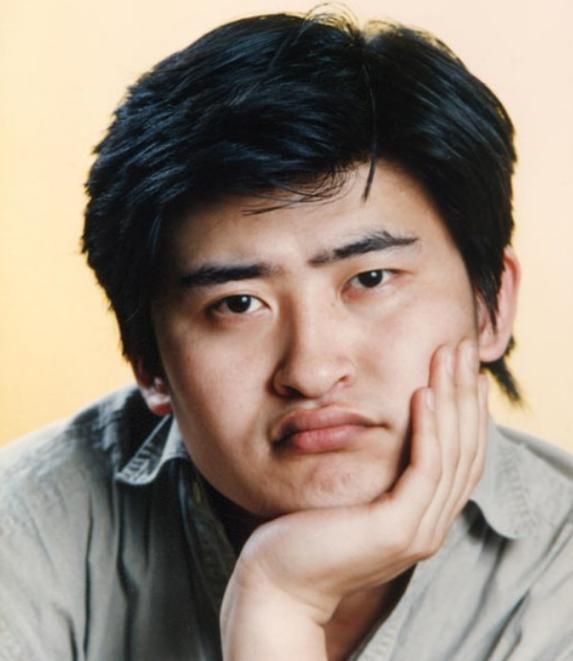

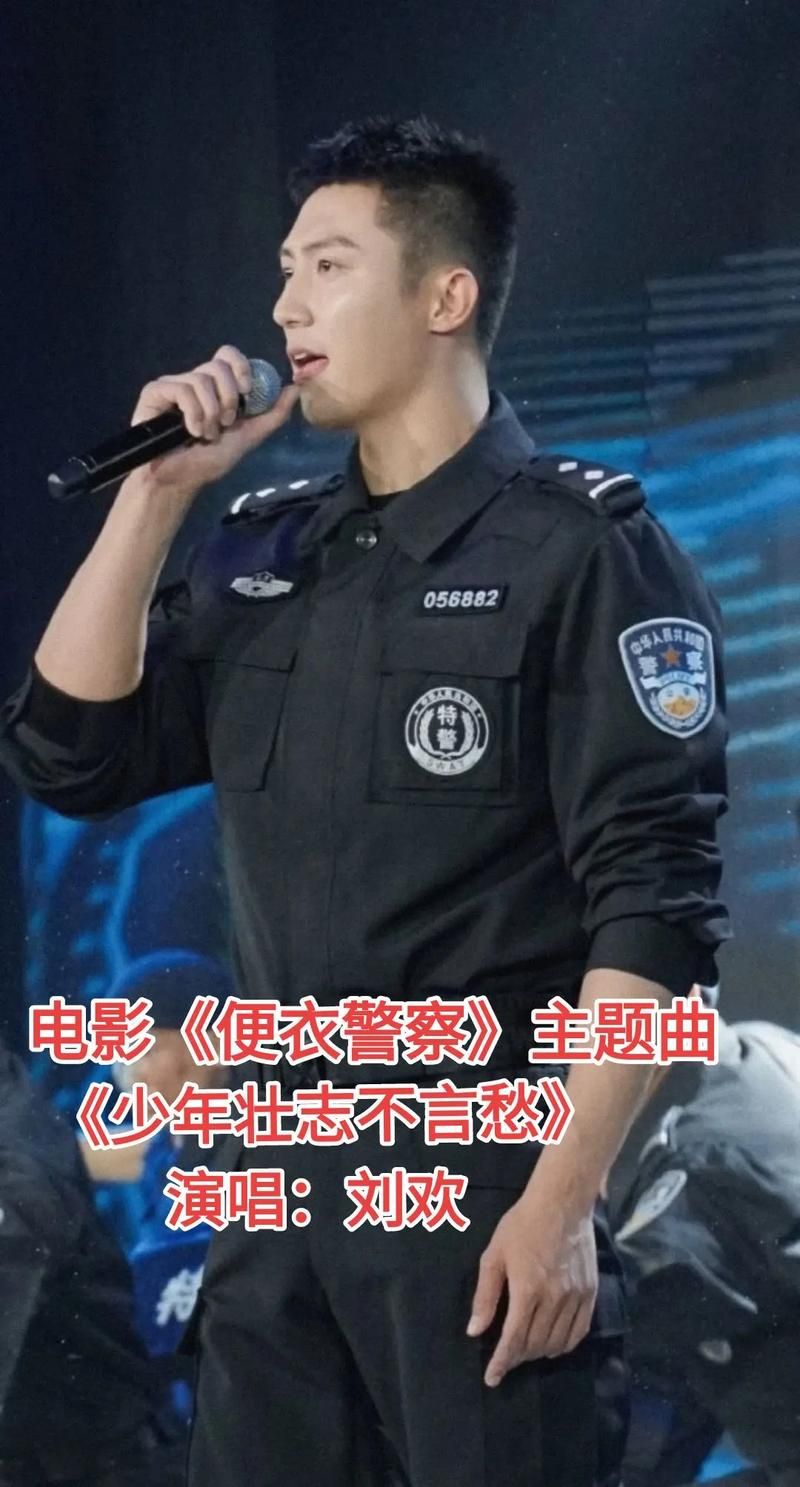

1987年,电视剧便衣警察主题曲少年壮志不言愁横空出世,23岁的刘欢用撕裂感十足的嗓音把“几度风雨几度春秋”唱进了中国人的DNA里。这首歌让他一夜成名,却也让他第一次体会到“流量”的双刃剑——无数演出邀约砸来,甚至有人开出“一天三场”的天价价码,他却选择躲进学校图书馆,一头扎进音乐研究的书堆里。

“当时有人说我傻,放着钱不赚,可我心里跟明镜似的——热闹是他们的,我只要手里的谱子和心中的旋律。”后来在采访里,他笑得坦然。这种“对热闹的警惕”,成了他艺术生命里的第一个平衡点:既能写出千万次问这样的时代金曲,也能为北京奥运会创作和梦一起飞这样的大气之作;既能站在春晚舞台唱好汉歌,也能花十年打磨一张融合中国风与交响乐的重山专辑,连专辑封面的山形都是他亲手设计的,“音乐就像爬山,慢一点,才能看清沿途的风景。”

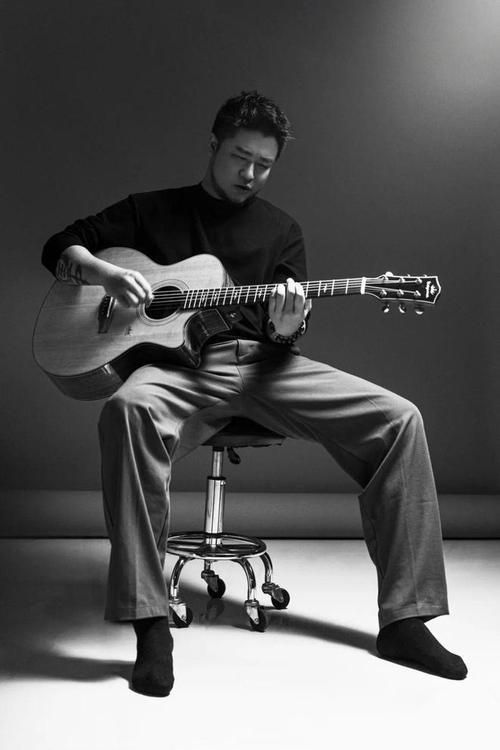

有人说他“不争”,可熟悉他的音乐人知道,这不是不争,是对“何为好作品”的极致较真。在我是歌手的舞台上,当所有人都为“一鸣惊人”选热门改编曲时,他却选了冷门民歌贝加尔湖畔,并坚持加入古筝伴奏:“流行易逝,但能触动人心的东西,从来不赶时髦。”这种对“爆款”的疏离与对“艺术”的执着,恰恰是他在浮华中守住的本心——平衡的不是名利,而是“快”与“慢”的节奏,让每一首歌都经得起时间的检验。

从“舞台王者”到“家庭煮夫”:刘欢的“双面人生”,藏着娱乐圈最稀缺的清醒

认识刘欢的人,总说他身上有股“矛盾感”:台上是气场两米八的歌坛教父,台下是为女儿辅导功课、陪妻子逛菜市场的“暖男”;面对镜头时言辞犀利,敢直言“某些节目过度消费观众”,私下里却幽默自嘲“我就是个爱唱歌的中年胖子”。这种“反差”,其实是他在多重角色里找到的平衡密码。

1990年,刘欢与妻子卢璐在拍摄凤凰琴时相识,那时他已是家喻户晓的歌星,卢璐只是剧组里默默无闻的小提琴手。有人劝他“找个娱乐圈的另一半更方便”,他却说:“舞台上的聚光灯太亮,我需要回家后有人能把光调暗。”婚三十余年,他们从未传过绯闻,反而在各种采访里互“坑”——卢璐调侃他“在家做饭能把厨房炸了”,刘欢则笑称“她是我最挑剔的听众,比评委还狠”。这种接地气的相处,让他在“明星”和“丈夫”的角色里切换自如:演唱会间隙他会给女儿发视频,分享台下的观众反应;即便工作再忙,也坚持每天抽出时间和家人吃晚饭,“家不是讲理的地方,是让你‘卸妆’的地方——不用装成‘刘欢’,就做普通爸爸。”

更难得的是,他对“健康”与“事业”的平衡。2000年,刘欢因身体发胖被诊断出患有“脂肪肝”,医生警告他必须休息。当时他正忙于全国巡演,却果断推掉20多场演出,开始减肥、健身、调整作息。“以前觉得拼事业就该透支身体,后来才明白,身体是唱歌的本钱,本钱坏了,什么都白搭。”如今63岁的他,虽然嗓音不如年轻时清亮,却多了岁月沉淀的醇厚,去年在声生不息里唱弯弯的月亮,依旧让无数观众湿了眼眶——这或许就是平衡的力量:不是放弃,而是懂得给人生“留白”,才能在长跑中保持续航。

当“流量焦虑”席卷娱乐圈:刘欢的“平衡哲学”,是一面照见浮躁的镜子

这两年,娱乐圈的“内卷”越来越厉害:新人出道靠“卖惨博同情”,演员拍戏靠“数字替身”,歌手发歌靠“买热搜控评”。很多人在焦虑中迷失,而刘欢,却像一剂“清醒剂”,用他的“慢”和“稳”质问着这个行业的浮躁。

他曾在一次综艺里直言:“现在的音乐市场太急了,很多人恨不得今天写歌、明天就火、后天就上排行榜。但音乐是‘慢工出细活’的艺术,就像酿酒,时间到了,味道自然就出来了。”这话戳中了不少人的痛点——当“速成”成为常态,谁还记得音乐的本质是打动人心?他拒绝为商业广告演唱“魔性神曲”,不是因为看不上,而是觉得“歌词太烂,对不起自己的嗓子”;他很少参加真人秀,不是没有邀约,而是觉得“与其消耗时间去炒热度,不如安安静静写一首好歌”。

但“不迎合”不代表“不接地气”。相反,他一直在用更“平衡”的方式推动音乐普及:在中国好声音当导师时,他耐心指导学员“唱歌要先懂词,再懂曲,最后才是技巧”;疫情期间,他在家改编让世界充满爱,用歌声传递温暖;甚至开通社交账号,分享自己对古典音乐的见解,粉丝们留言:“刘欢老师,您让我知道原来流行音乐和古典音乐可以这么近。”

这种“平衡”,不是中庸,而是对“初心”与“责任”的坚守:既不因追求名利而失了艺术底线,也不因坚守高冷而脱离大众。正如他在一次演讲中说:“娱乐圈像个大舞台,有人跑在前面抢C位,有人躲在角落拉大提琴,只要把该做的事情做好,自己的位置就是最好的位置。”

写在最后:所谓“平衡”,不过是把人生调成“静音模式”,让真心照进现实

从少年壮志不言愁的意气风发,到重山的沉稳厚重,刘欢用半生证明:真正的艺术家,不是靠流量堆砌的“泡沫”,而是用时间和真心熬出的“陈酿”。在这个追求“爆款”“速成”的时代,他像一座“衡器”,一端放着名利与喧嚣,一端放着初心与沉淀,而他自己,稳稳地站在中间,成了娱乐圈里最珍贵的“例外”。

或许有人会说刘欢“不够拼”,但正是他的“不争”,让他在浮躁中守住了自己的节奏;或许有人觉得他“太佛系”,但正是他的“淡然”,让他活成了娱乐圈里最通透的模样。当我们谈论刘欢时,我们不仅在谈论一位歌手,更在反思一种生活态度——在这个快节奏的世界里,你是否也能像他一样,找到属于自己的人生“平衡点”,让每一步走得踏实,让每一首歌唱得真诚?

毕竟,能抵御时间侵蚀的,从来不是热搜,而是那些沉淀在心底的热爱与坚守。而这,或许就是刘欢用半生教会我们的事。