说起来,现在的乐坛总在说“顶流”——流量高的歌迷铺天盖地,热搜上的名字换来换去,可若真细问:谁能代表华语声乐的“天花板”?很多人脑海里会跳出三个名字:刘欢、莫华伦、廖昌永。一个扎根大众几十年,唱遍家国情怀;一个把歌剧唱到世界舞台,让西方歌剧界为之侧目;一个融通古典与流行,让“美声”不再是小众的高雅艺术。可这三个人,偏偏又是最不像“顶流”的——不炒作、不争番位、不搞人设,却把名字刻进了中国声乐的骨头里。

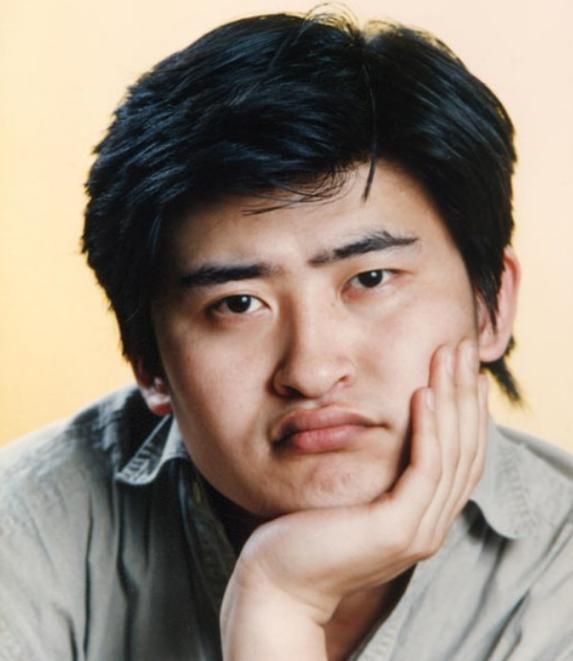

刘欢:他让“老百姓的歌”有了“大格局”

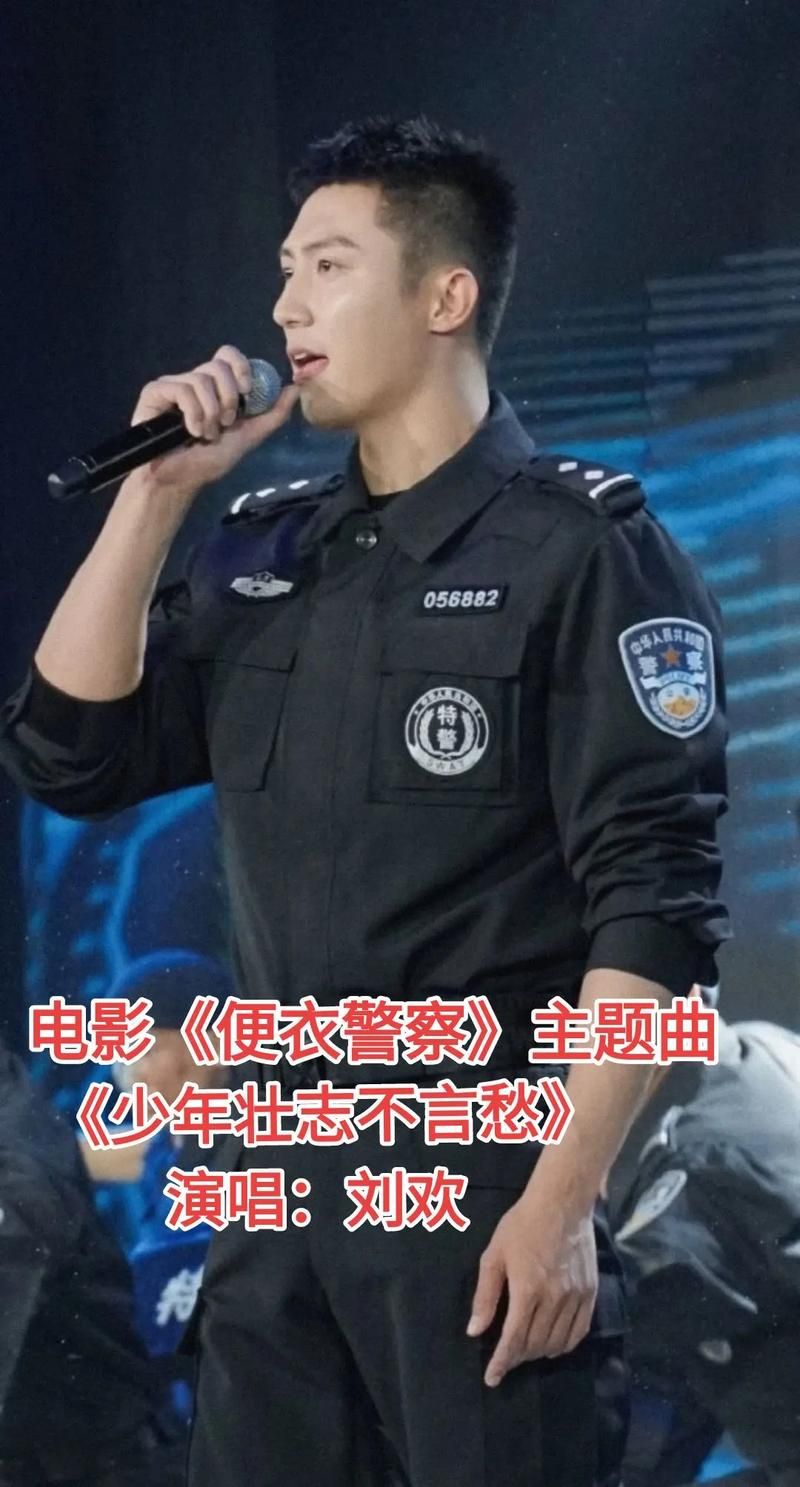

第一次听刘欢唱少年壮志不言愁,是在1987年的电视剧便衣警察里。那时他还是北京国际关系大学的学生,声音像裹着砂纸,既有年轻人的一股冲劲儿,又透着岁月磨砺的厚重。可真正让人记住的,不是技巧,是那种“唱的就是你心里话”的共鸣——后来好汉歌里“大河向东流”的豪迈,弯弯的月亮里“今天的泪水又为谁流”的缠绵,千万次的问里“可看见你曾经的诺言”的追问,每一首都成了时代的注脚。

很多人说刘欢“不食人间烟火”,可他偏偏最懂人间烟火。他拒绝过无数商演,却愿意为北京欢迎你熬夜写歌;他在中国好声音当导师,不玩套路,只告诉学员“声音要讲真话”。有一次采访,记者问他“为什么不趁热度多曝光”,他笑着说:“歌是用来听的,不是用来看的。”现在回头看,那些红极一时的歌手换了多少茬,刘欢的歌却还在KTV里被人反复传唱——因为他从不追求“爆款”,而是把每一首歌都当成“作品”来打磨,这种沉下心的劲头,现在的乐坛还剩多少?

莫华伦:他让西方歌剧界知道“中国声音”有多惊艳

1987年,莫华伦站在意大利斯卡拉歌剧院的舞台上,唱普契尼的图兰朵。台下坐的是挑剔的西方观众,可当他唱出“今夜无人入睡”的高音时,全场起立鼓掌。那一刻,他成了第一位在斯卡拉歌剧院主演歌剧的华人。有人说他是“吃螃蟹的人”,可他说:“我只是想让世界知道,中国人也能把歌剧唱到极致。”

回国后,他创办了北京国际音乐节,把马友友、朗朗这些国际大师请到中国,也把中国年轻歌手推向世界。他自己仍常年往返于全球歌剧院,演了茶花女卡门几十部经典,可每次遇到记者问“和国际巨星同台压力大吗”,他总说:“舞台没有国界,好音乐就是通行证。”现在中国的歌剧演员越来越多,可像他这样既扎根西方主流歌剧圈,又心系国内推广的,又有几个?他从不标榜“民族艺术家”,却用实力打破了“歌剧是西方艺术”的偏见,这种“不卑不亢”,比任何口号都更有力量。

廖昌永:他把“美声”唱成了“邻居家的歌”

提起廖昌永,很多人第一反应是“穿西装唱美声的男神”,可他的歌里偏偏有烟火气。唱我和我的祖国,声音里有普通人的赤诚;唱贝加尔湖畔,能把美声的技巧和流行的温柔揉在一起;甚至唱欢乐颂,都像邻家大哥在跟你分享快乐。有一次直播,他和小朋友合唱孤勇者,小朋友跑调了,他蹲下来笑着说:“没事,我们一起唱,你是最棒的。”

作为上海音乐学院的院长,他带出了很多年轻歌手,可从不搞“师徒制”,只告诉他们“要唱歌,先做人”。他说过:“美声不是高高在上的艺术,它就该走进生活。”所以他会去菜市场采风,会为抗疫人员写歌,会和流行歌手一起改编老歌。有人问他“这样会不会掉价”,他反问:“音乐的最终目的是什么?是让人听得进去,听得开心。”现在“国潮”正热,可多少人只是把老歌贴上“流行”的标签卖钱?廖昌永却用行动证明:真正的传承,是让老艺术在新土壤里长出新叶子。

他们三个,为何成了“不可复制”?

说到底,刘欢、莫华伦、廖昌永的“顶流”,从来不是流量堆出来的,而是“时间熬出来的”。刘欢熬住了浮躁,守住了对音乐的初心;莫华伦熬住了孤独,在异乡的舞台上为中国声乐争一口气;廖昌永熬住了诱惑,把高雅艺术拉回了大众身边。

现在的娱乐圈总在讲“速度”——新人出道要快,走红要快,赚钱要快。可这三个人偏要用“慢”证明:真正的艺术,从来不怕等。刘欢的歌红了三十多年,莫华伦的歌剧演了几千场,廖昌永的学生走遍了世界舞台,他们或许没有天天上热搜,却在每个唱歌的瞬间,都在告诉年轻人:什么是艺术家的风骨,什么是作品的生命力。

所以下次再问“华语声乐界谁最顶流”时,或许我们该换个问法:在这个追求速成的时代,为什么像刘欢、莫华伦、廖昌永这样的“慢火”,反而烧得更旺?