你有没有想过,当我们跟着“大河向东流啊,天上的星星参北斗”扯着嗓子吼时,这首歌背后的男人,其实早在二十多年前,就用音乐为无数人撑起过一片天?提到刘欢,很多人第一时间蹦出来的可能是“内地乐坛常青树”“好汉歌的主唱”,但“英雄”这两个字,在他身上,从来不是虚高的标签——不是舞台上的光芒万丈,也不是聚光灯下的声名赫赫,而是一直藏在作品里、行动中,甚至那些不为人知的角落里的担当与坚守。

一、他写的歌,是几代人的“精神英雄曲”

1997年,一部北京人在纽约火遍全国,王姬扮演的阿春撕心裂肺的哭喊,姜文饰演的王启明无奈的挣扎,成了多少人关于“出国潮”的记忆。但比剧情更让人难忘的,是那首用中文唱的千万次的问:“千万里,千万里,我一定要找到你,时间已经不…… ”刘欢当时刚从美国访学回来,抱着吉他在棚里录这首歌,他没刻意追求高音,就是把一个在异乡文化冲突中挣扎的普通人的痛与念,用最朴素的方式唱进了骨头缝里。

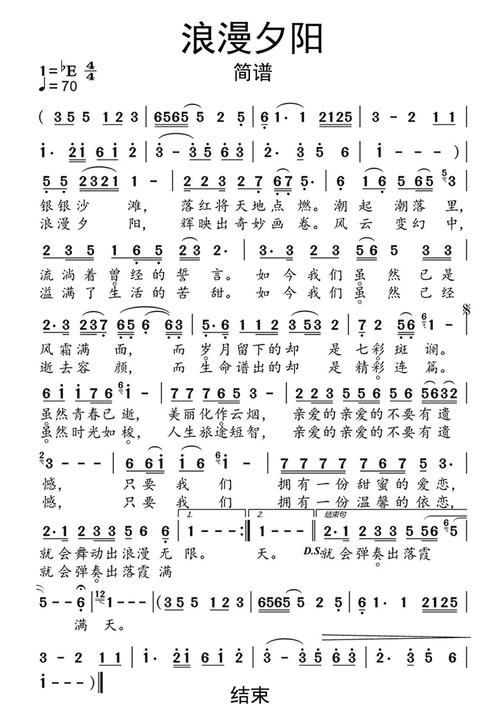

后来呢?水浒传里的好汉歌,他一周就写完了旋律,那股子“路见不平一声吼”的劲儿,成了多少人童年里的热血启蒙;甄嬛传的凤凰于飞,他把自己对古典音乐的琢磨,揉进了缠绵悱恻的旋律里,连昆曲的水磨调都用得不着痕迹,让年轻观众第一次发现“老歌也能这么上头”。可你知道吗?他其实从上世纪80年代末就开始给影视剧写歌,从上海滩的翻唱到贫嘴张大民的幸福生活的配乐,几乎没有翻过车——不是他运气好,是他总说:“歌是唱给人听的,得先让人听得进去,再让人记住点什么。”这种对音乐的“较真”,就是他对艺术最大的尊重。

二、公益台前,他是“最耐心的英雄”

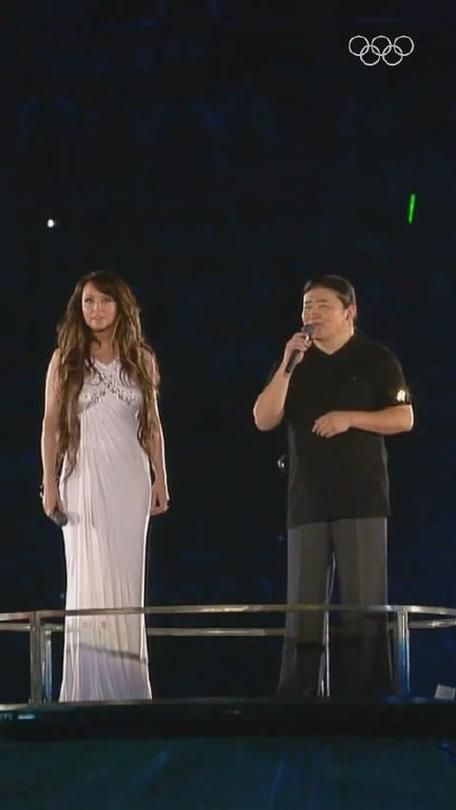

2008年汶川地震,刘欢在赈灾晚会上唱了从头再来,没有华丽编排,就站在台上,一遍遍唱“让海风吹拂了五千年,每一滴泪珠仿佛都说出你的尊严”。唱完他没立刻下台,而是深深鞠了三次躬,眼角通红。可很多人不知道,早在地震前几年,他就默默和妻子卢璐成立了“刘欢爱心基金”,专门资助贫困地区的学生上学。有次他去云南山区,碰到一个彝族小姑娘,每天要走四个小时山路,他蹲下来问:“想上学吗?”小姑娘用力点头,从怀里掏出一个皱巴巴的本子,上面歪歪扭扭写着“长大要像刘欢叔叔一样唱歌”。

基金的工作人员回忆,刘欢每次捐款都很“抠门”——自己出门坐经济舱,但对学生的资助从不含糊,连他们过冬的棉被、新书包都要亲自挑。有次记者问他:“您这么累,图什么?”他笑着说:“图那些孩子能走出大山,知道世界比山那边大。他们能过得好,比我有面子。”英雄从不是惊天动地的壮举,而是把别人的苦难放在心上,一点点去做,哪怕只是帮一个孩子走出大山。

三、行业背后,他是“带后辈的引路英雄”

2012年,中国好声音第一季开播,刘欢坐在导师椅上,不抢镜头,不卖人设,学员唱得好,他拍拍手说“这个处理有意思”;学员紧张,他会递瓶水,说“别慌,你声音里有东西”。有学员选了他导师的歌,他亲自一句句教,连气息怎么控制都掰开了揉碎了。当时有学员后来回忆:“刘老师从没把我们当成‘选手’,当成需要包装的明星,就是当成‘想唱歌的人’,怎么把歌唱好就怎么教。”

他为什么这么做?因为他知道这个行业里,太需要“较真”的人了。有次音乐节,后台有人跟他说:“刘老师,您这歌太‘正’了,现在年轻人不吃这一套,加点电音、混点元素吧?”他直接摇头:“歌要有自己的根,不然今天混点这个,明天混点那个,到自己都不知道自己是谁了。”他带过不少徒弟,没提过一次“师徒恩情”,只说过:“音乐这条路不好走,能走多远,就看心里有没有‘真东西’。”这种对行业的清醒和责任感,比任何“导师”的头衔都更像英雄。

四、人生舞台,他是“和命运较劲的英雄”

2019年,有网友晒出一张刘欢的照片,照片里的他明显瘦了很多。后来大家才知道,他因为健康问题,减掉了100多斤。有次采访,记者问他:“减这么痛苦吗?”他摆摆手:“不苦,就是得坚持。人这辈子,总得跟自己的惰性、跟命运较较劲,不然白来一遭。”你知道吗?他减重的时候,没请过私教,没住过高端会所,就是自己研究食谱,每天在跑步机上走一万步,哪怕再累,也没耽误给学生上课、录新歌。

他从不把自己的生活细节拿出来炒,有一次杂志要拍他的“豪宅”,他直接拒绝:“家里就是睡觉的地方,拍出来有什么意义?倒不如说说我最近在听的贝多芬,或是帮基金里那个孩子的医疗费有着落了。”这种对名利的淡然,对生活的热爱,对命运的不屈,不就是最真实的英雄模样吗?

说到底,刘欢的“英雄气”,从来不是刻在脸上的“英勇”,而是藏在骨子里的“坚持”:对音乐,他不敷衍;对他人,他不冷漠;对命运,他不低头。我们总说“英雄不问出处”,但刘欢告诉我们:英雄,也不问大小——能为一件事死磕一辈子,能为一个人撑起一片天,能在时代洪流里守住自己的根,就已经是英雄了。

所以下次再听刘欢的歌,不妨多听两遍旋律里的故事,多看看屏幕上那个不太爱说话、却总在默默做事的男人——他不是神,但他用一辈子的行动,告诉我们:“英雄”,其实就是把平凡的事,做到不平凡的用心。