你的书桌上是否也压着一卷泛黄的磁带?当细密的纹路在指尖摩挲而过,滋滋的电流声里,是否有一段旋律瞬间将你拽回某个被阳光灼烧的午后?对于无数人来说,刘欢那张花开的地方磁带,正是这样一个时光的锚点——它不仅是一盘录音载体,更是一个时代精神的容器,是刻在集体记忆深处的声音图腾。

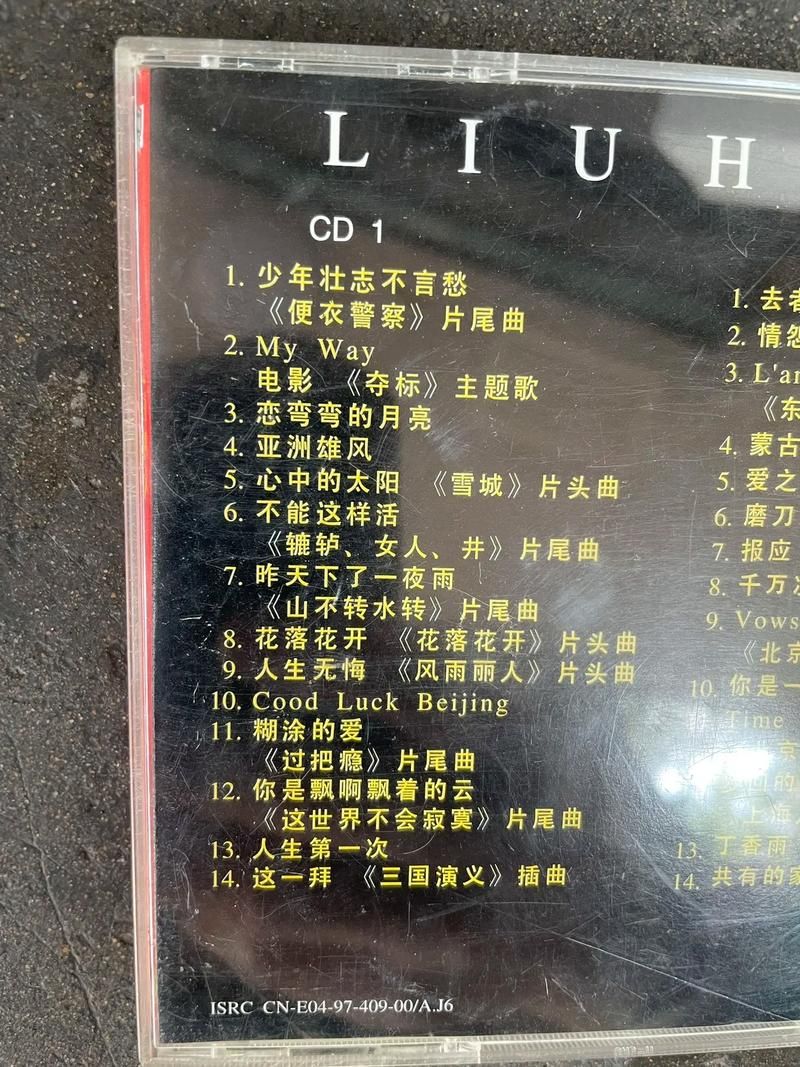

在MTV尚未普及、数字音乐遥不可及的90年代,磁带是那个时代年轻人唯一能“拥有”音乐的方式。刘欢的歌声,以其磅礴辽阔又饱含深情的特质,穿透了无数台“随身听”的耳机。他的弯弯的月亮千万次地问早已成为殿堂级经典,而花开的地方这张专辑,则像一场精心编排的听觉盛宴,将中国民乐的根脉与西方美学的枝叶完美嫁接。歌声如黄河奔涌,又似丝绸拂过心尖——那是时代赋予刘欢的独特馈赠,也是磁带最本真的魅力:它让声音拥有了实体,拥有了可被珍藏的重量。

磁带的魔力,远不止于声音的复刻。 它是一场感官的朝圣。当你把那盘灰色的卡带缓缓推入随身听,按下键的那一刻,整个世界仿佛被调成了静音模式。你屏息凝神,等待那“咔哒”一声后,熟悉的旋律如泉水般汩汩流淌——这份郑重其事的仪式感,是今天滑动的拇指永远无法替代的。磁带上的每一粒氧化铁屑,都像被精心封存的时光胶囊。30年后,当你再次按下播放键,那略带电流底噪的歌声涌来,仿佛不是在听一盘旧磁带,而是在触碰一段被岁月熨烫过的青春——滋滋声是时光的刻痕,刘欢的声线则是永不褪色的情感琥珀。

磁带,是刘欢音乐灵魂的完美载体。 想象一下,当千万次地问那震撼的旋律在狭小的磁带空间里被录制、被复制,每一次转动都承载着刘欢火山爆发般的能量与艺术家的孤勇。磁带的物理限制迫使创作者在极短时间内完成最精炼的表达,这种“压力”反而催生了弯弯的月亮这样隽永的作品。当磁带在机器里缓缓转动,机械的摩擦声与歌声的起伏共振,构成一种原始而动人的和谐——那是数字流媒体无法模拟的、属于物理载体的“呼吸感”。

这份沉甸甸的文化价值,从未被时间稀释。当复刻版花开的地方磁带发行时,音像店门口竟排起了长龙,只为抢购一份带编号的“声音化石”。有人翻箱倒柜,只为找出当年压在箱底的旧磁带,只为重温那刻骨铭心的初听体验;年轻一代则通过拍卖网站和二手市场,争相淘印着“中国唱片”老标识的磁带,他们并非在追忆,而是在拥抱一种正在消逝的音乐尊严。当一张磁带的价格在二手市场突破三位数,这早已不是简单的买卖,而是一场无声的集体致敬。

当数字浪潮席卷而来,当音乐沦为无限可被复制的比特流,我们是否正在遗忘声音的重量与仪式的庄严?那盘花开的地方磁带,像一枚静卧在时间长河中的琥珀,凝固着刘欢歌声的磅礴与深情,也凝固着一个时代对音乐的虔诚与敬畏。它提醒我们:真正的“花开”,或许就藏在那些需要我们郑重对待、耐心等待、用心聆听的瞬间——当滋滋的电流声再次响起,我们听到的,何止是一首歌?那是被时光淬炼过的理想,是物理载体赋予声音的体温,是刘欢用磁带为我们永久保存的、永不凋零的精神家园。