要说娱乐圈里能让人心服口服的“活化石”,刘欢绝对算一个。但你发现没?这些年,“刘欢节”这个词总能时不时冒出来——不是官方认证的节日,更像是一场没约定却默契十足的“声音聚会”:大爷大妈在广场舞放好汉歌,年轻人刷短视频配弯弯的月亮,连孩子学钢琴都可能弹千万次的问。

这哪是简单的“怀旧”?分明是一代人用三十年时间,把一位歌手的作品活成了刻进DNA里的文化符号。

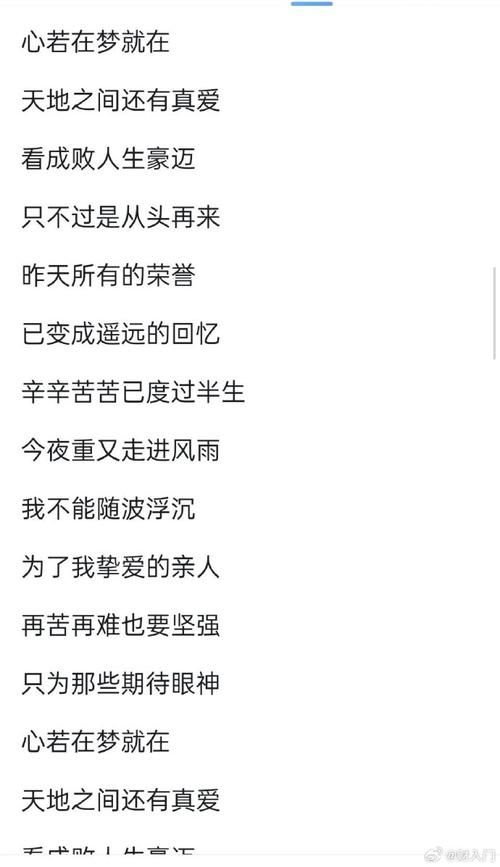

先说说“刘欢节”咋来的。最早要追溯到90年代,那时候刘欢的磁带几乎是人手一份。少年壮志不言愁一响,多少年轻人跟着“几度风雨几度春秋”吼得眼眶发红;弯弯的月亮前奏一起,仿佛能看见老胡同里摇晃的月光,连空气都变得温柔。后来电视普及了,北京人在纽约里千万次的问一开口,那种撕裂又执着的感觉,让多少在异乡打拼的人瞬间破防。

有意思的是,这些歌从来不是“火一阵子就凉”。就说好汉歌,2008年奥运会开幕式响起,2018年综艺翻唱再爆,到现在KTV点唱率稳居前三。你说这算不算“刘欢节”的雏形?明明没有哪条官宣说“今天我们过刘欢节”,可每到关键时刻,他的歌就像自带BGM,准时出现在大家的生活里。

更绝的是,刘欢的歌能同时征服三代人。80后听他的歌长大,是青春的背景音;90后通过综艺认识他,明白什么叫“真正的大师”;00后可能一开始只知道“这个叔叔唱歌很有劲儿”,直到在爸爸车里听到从头再来”,突然get到“从哪里跌倒就从哪里爬起来”的燃。

我见过最动人的画面:去年在青岛一个广场音乐节,下着小雨,台上有人唱弯弯的月亮”,台下几千人自发打开手机闪光灯,从白发老人到穿校服的孩子,跟着节奏轻声哼唱。那一刻突然懂了:好的音乐哪需要营销?它早就像毛细血管,悄悄流进每个普通人的日常。

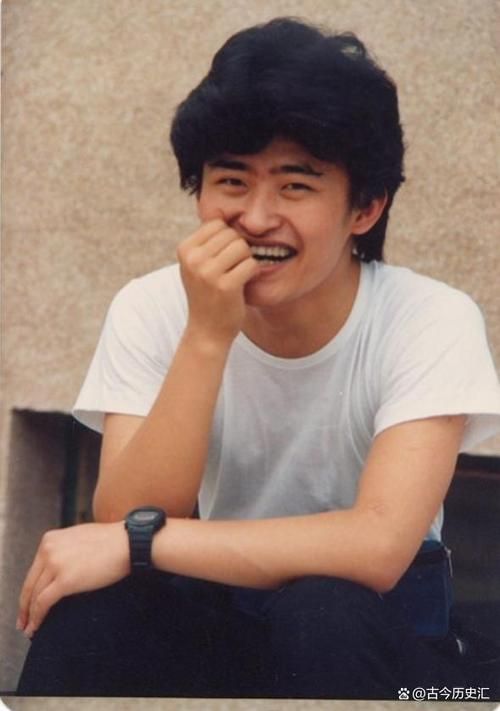

说到“刘欢节”能火这么久,刘欢本人的“轴”脱不了关系。早年他拒绝商演,一门心思扎进音乐创作,别人劝他“多写点口水歌”,他偏要琢磨千万次的问里那种中西合编的复杂;当歌手都在抓“流量”,他却跑去对外经贸大学教课,一教就是二十多年,说“唱歌是职业,做音乐是责任”。

记得有一次采访,记者问他“好汉歌火了这么多年,想过怎么延续热度吗”,他笑着说:“歌又不是快消品,能让人记住十年、二十年,比啥都强。”这种不追着风口跑的清醒,在今天这个娱乐圈反而成了“稀有物种”。

现在想想,“刘欢节”哪是什么粉丝自嗨?它是普通人对“好音乐”的本能选择。在这个速食时代,太多歌靠营销火三天就被忘,而刘欢的歌却能熬过时间,像老酒一样越来越醇厚。就像老粉说的:“别的歌是‘听过’,刘欢的歌是‘活过’——它陪我们毕业、失恋、打拼、当父母,早就成了生活的一部分。”

所以啊,下次再刷到“刘欢节”的话题,别急着划走。或许你可以找来他的歌单,从北京颂歌听到从前慢”,看看这些穿越时光的旋律,能不能让你想起某个被忽略的瞬间——那些被歌声记住的岁月,才是我们最珍贵的“节日礼物”。