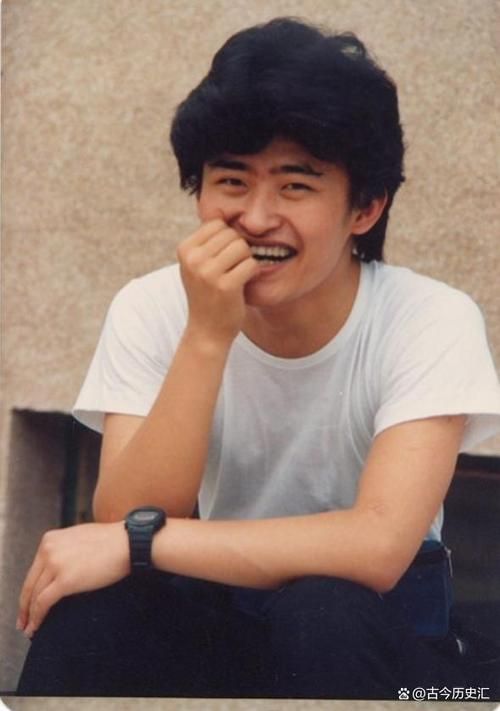

提起刘欢,很多人脑子里会先蹦出"华语乐坛常青树"这个标签——他唱好汉歌时那嗓子能把屋顶掀翻,写弯弯的月亮时却能把柔情揉进音符,从1987年央视春晚唱红少年壮志不言愁起,这个名字就像一颗定心丸,出现在好音乐最需要的地方。

但"苗"呢?是苗圃?那个被张艺谋夸"有股韧劲儿"的女演员,从尘埃落定的土司小姐到闯关东的鲜儿,硬是用十年时间从"小巩俐"的称呼里撕出一条自己的路,成了观众心里"从不掉链子的演技派"。

这两个名字,一个在音乐圈封神,一个在影视圈扎根,本该是两条平行线,可不知从什么时候起,"刘欢苗"偶尔会被一起提起。难道他们有什么鲜为人知的交集?还是说,这两个名字背后藏着一个时代的某种共性?

先说说刘欢吧。这位中央音乐学院的教授,身上总有种"不合时宜"的较真。90年代别人忙着写口水歌捞金,他非要啃下命运这样的西方古典;真人秀当道时,他坐在中国好声音导师椅上,不煽情不卖惨,就一句:"我觉得这个音准还能再磨一磨。"有回采访,记者问他"有没有想过更商业化的路线",他挠挠头:"音准要是不好,唱再多钱都睡不着觉。"

这种较真,让他在圈子里成了"异类",却也收获了"刘欢出品,必属精品"的金字招牌。从北京欢迎你到人类文明,他唱的是时代脉搏,也是知识分子的风骨。有人说他"高冷",可见过他给学生逐字改谱子的人都知道,他眼里的光,从来都对准艺术本身。

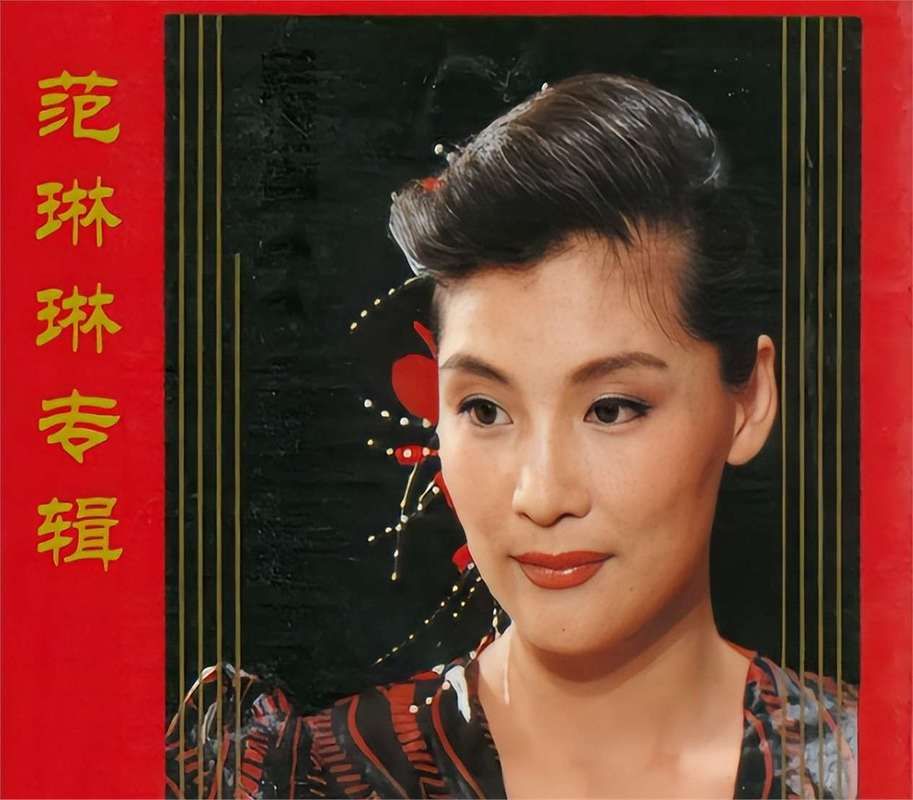

再来看苗圃。她进娱乐圈的过程,有点"歪打正着"。原想考北京舞蹈学院,结果在考场被张艺谋一眼相中,成了摇头晃脑MV里的女主角。可她偏不满足于"谋女郎"的帽子,接了康熙王朝里的孝庄,几十场戏穿龙袍戴凤冠,在横店夏天40度的片场熬到中暑,硬是把青年孝庄的聪慧、中年孝庄的隐忍、老年孝庄的威严演活了。

后来她当导演、做制片人,别人说她"不务正业",她却拍下穆桂英挂帅,自己演穆桂英,还要在马背上吊威亚:"演员嘛,就得啥活儿都干得动,啥角色都接得住。"有次电影节,她穿一身红裙走红毯,记者说她"不像女演员那么娇艳",她笑:"娇艳能演完闯关东里的雪地里扒树皮吗?"

那这两个"不凑巧"的人,为什么会让人联想到一起?

或许是因为他们都活在了"作品比人红"的时代。刘欢的歌能传30年,苗圃的角色能被反复重刷,靠的不是热搜和绯闻,是实实在在的匠心。在这个流量至上的年代,这种"笨办法"反而成了稀缺品。

也可能是他们骨子里的那股"轴"。刘欢轴在艺术上,苗圃轴在角色里,遇到认死理的事儿,十头牛都拉不回来。这种轴,在外人看来是"不灵活",可正是这股劲儿,让他们在浮华的娱乐圈守住了自己的阵地。

再往深了说,他们或许都是"时代的记录者"。刘欢用音乐记下改革开放后的波澜壮阔,苗圃用镜头刻下普通人的坚韧与挣扎。他们的作品像一面镜子,照见了过去几十年的中国,也照见了艺人的责任——不光是红,还得有用。

当然,"刘欢苗"从来不是一个组合,也不是什么CP,只是两个在各自领域发光的名字。就像两棵不同的大树,一棵扎根土壤,枝叶冲天,一棵向阳生长,花叶各异,却因为同样的根系(对艺术的执着)、同样的年轮(同一个时代背景),在远处看时,成了令人难忘的风景。

下次再听到这两个名字,或许我们可以不只是想起"好汉歌"和"鲜儿",而是想想:在这个快得让人喘不过气的年代,还有多少像刘欢和苗圃这样的人,不追风口,只守风骨?

毕竟,能让时间记住的,从来都不是喧嚣一时的热闹,而是这种沉甸甸的"真"。