2010年8月8日,甘肃舟曲。泥石流裹挟着泥沙与碎石,吞没了整座县城的睡梦。当救援队的灯光刺破黑暗,当全国的目光聚焦在这片伤痕累累的土地上,很少有人知道,远在北京的刘欢正在录音棚里,一遍遍改写着一首歌的旋律。那不是什么宏大的公益项目,也不是什么精心编排的“任务”,只是一个音乐人听到同胞受难后,最本能的反应——他想用最熟悉的语言,对舟曲说一句“别怕”。

一、从好汉歌到“舟曲的夜”:刘欢的“不务正业”里藏着最硬的内核

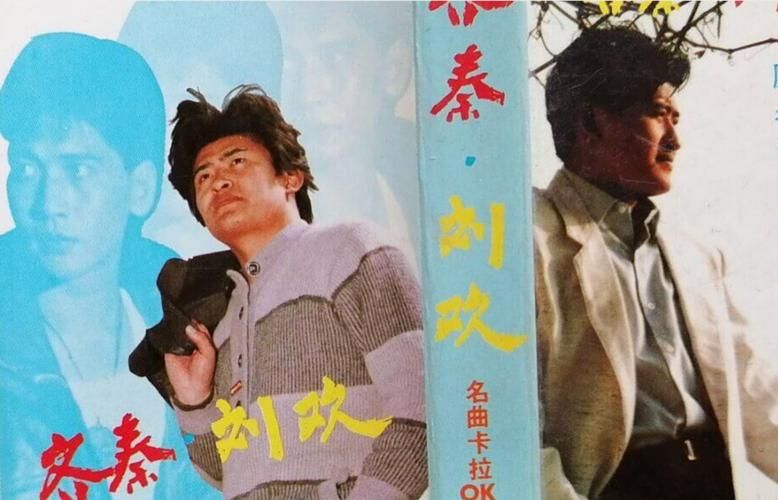

提到刘欢,大多数人首先想到的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里婉转的乡愁,是千万次的问里穿越时空的深情。他是中国流行音乐史上绕不开的丰碑,是让无数后辈仰望的“音乐教父”。但很少有人注意到,这个站在舞台中央的男人,似乎总在“不务正业”——他连续15年担任“音乐支教”项目的负责人,自掏腰包资助贫困地区的音乐教育;汶川地震时,他连夜创作的爱心没有做成专辑,只通过电台播出,因为他说“这时候别谈商业,让歌声先到该去的地方”;到了舟曲,他甚至没来得及等一首新歌完成,就带着团队直奔灾区。

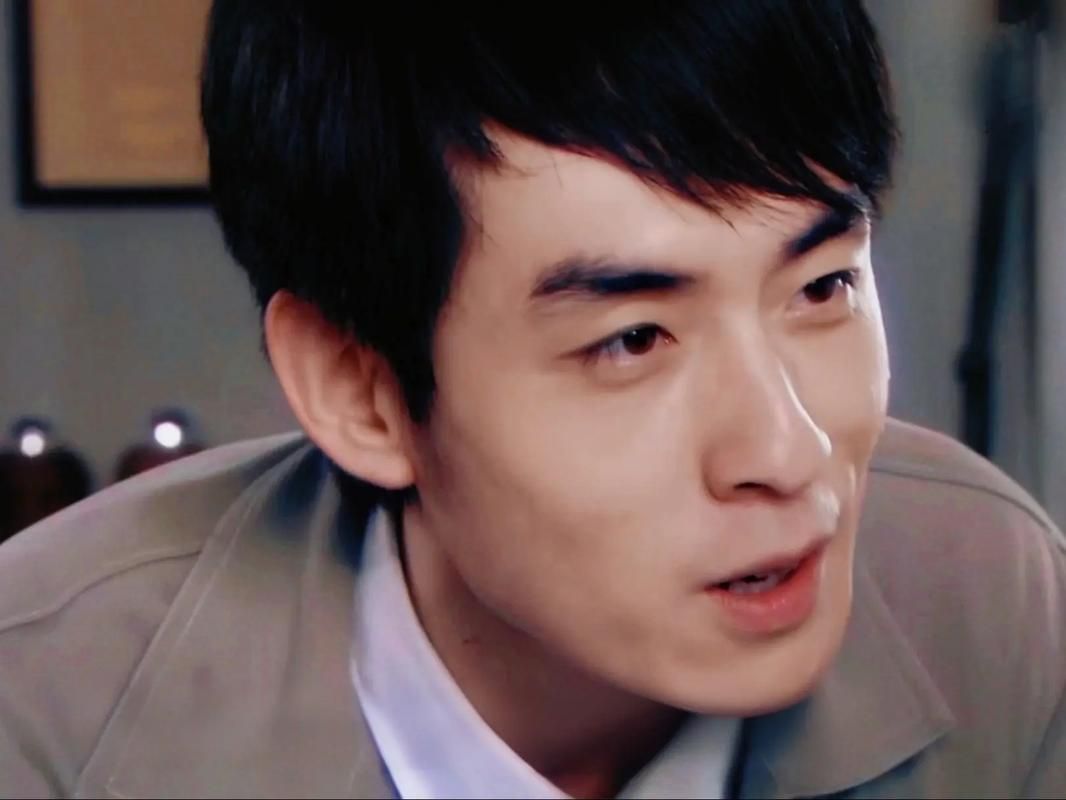

“我不是什么救世主,就是个唱歌的。”多年后刘欢在采访里轻描淡写地提起舟曲,但当时的人都知道,这份“轻描淡写”里藏着多重的分量。2010年8月中旬,距离泥石流灾害过去刚好一周,刘欢出现在“情系舟曲·大爱中华”公益晚会的后台。没有前呼后拥的排场,没有精心设计的造型,他就穿着一件普通的白T恤,手里攥着一支皱巴巴的歌词本,反复核对当晚要演唱的曲目。舞台灯光亮起时,他开口唱的第一句是:“让欢喜代替哀愁,让微笑 faces all around……”那是他特意为晚会改编的我和我的祖国,原曲的激昂被他改成了温柔的叙事,像父亲拍着孩子的肩膀说:“看,天总会亮的。”

二、那晚的歌声没有修音,却比任何编曲都动人

晚会直播时,镜头扫过台下坐着的一线救援人员,他们穿着泥泞的制服,脸上还带着疲惫的泥点,却齐齐举起了手机,闪光灯连成一片星海。刘欢唱到“祝福你的面容永远无忧”时,有一个镜头拍到一位女战士悄悄抹了抹眼睛。后来很多人说,那晚的歌声没有华丽的修音,甚至因为现场音响的杂音,偶尔会跑调,但每一个字都像带着温度,烫进了心里。

“其实我没想那么多,”刘欢后来在一次公益分享会上回忆,“现场那么多人,他们失去了亲人,失去了家园,我能做的,就是把声音放大一点,让他们知道,有人在听,有人在疼。”除了公益演出,他还默默以个人名义捐款50万元,用于舟曲学校的重建。这笔钱没有公开报道,是直到当地教育局的工作人员多年后感谢,才被外界知晓。“刘老师总说,‘做公益别把台面做足,踏踏实实的帮助比什么都强’。”当时参与救援的志愿者小李在日记里写,“他就像我们身边那个靠谱的叔叔,不多说话,但总在关键时候递过来一双温暖的手。”

三、十五年过去,那首歌成了舟曲人心里最柔软的“声音纪念碑”

时间一晃十五年,舟曲早已从泥石流的阴影中走出来,新修的社区里飘着藏香,学校的操场上传来孩子们的笑声。但老舟曲人还记得2010年那个夏天的夜晚,记得刘欢站在台上,唱着改编过的我和我的祖国,眼眶泛红的样子。“那时候我还小,跟着爸妈坐在台下,不懂什么是公益,只觉得那个唱歌的叔叔声音真好听,唱着唱着,妈妈就哭了。”如今已是当地小学老师的王媛说,“后来我教孩子们唱歌,总会给他们讲刘欢老师的故事,告诉他们,音乐不仅能让人快乐,还能给人力量。”

刘欢和舟曲的故事,没有惊天动地的传奇,却像一首朴素的民谣,用最简单的音符,唱出了最动人的共鸣。在这个流量至上、人设横行的娱乐圈里,他像个“异类”——不炒作、不综艺、不接代言,只埋头做音乐,只认真做公益。他曾说:“我没什么大追求,就想让我的声音,能给这世界多添一缕暖。”或许,这就是一个真正的艺术家最珍贵的品质:用作品说话,用真心待人,在浮华的世界里,守住那份对“人”的敬畏与对“善”的坚持。

当刘欢的好汉歌再次响起时,我们依然会为他苍劲的歌声震撼;但当有人提起舟曲,提起那个夏夜的歌声时,我们更会懂:有些旋律,会永远刻在岁月里;有些人,会永远活在人心上。这,或许就是“大爱”最朴素的样子——它不挂在嘴边,却藏在每一个伸手相助的瞬间,藏在每一次心与心的连接里。