长沙的秋天,湘江边的风裹着橘子洲的桂花香,吹过橘子洲头的毛主席雕像,也吹过坡子街的灯火通明。很少有人知道,当灯光散场、游客散去,这个被称为“娱乐之都”的城市,在某个转角的老茶馆里,可能正坐着一位“老熟人”——刘欢。

初遇长沙:茶馆里的“赶场”歌手和嗦粉老板的“一夜成名”

1980年代末,刘欢还是中央音乐学院的青年教师,手里抱着一把破吉他,跟着文艺团体在各地“赶场”。有次到了长沙,演出安排在老国益厅,结束后饿得前胸贴后背,同事拉着他说:“走,去解放西路的‘肆姐米粉’恰碗粉,那里的老板娘是铁杆歌迷,说不定能给加码。”

那家米粉店藏在深巷,门口只挂着一块木头招牌,桌子板凳磨得发亮。老板娘是个爽利长沙婆姨,围裙上沾着米粉汤,边擦桌子边问:“你们是唱歌的吧?刚才在国益厅听你们唱弯弯的月亮,我儿子在后台等你们签名呢!”刘欢不好意思地挠挠头:“我们唱得不好,老板娘您喜欢听歌?”

没想到老板娘掏出个小收音机:“我屋里日日放你的少年壮志不言愁,我儿子说你唱歌比我屋里老头子还‘霸蛮’!”那天晚上,刘欢和同事没回酒店,就着店里的小炒黄牛肉、一碟拍黄瓜,跟着老板娘学说长沙话,“恰饭”“咯咯哒”“要得不”,学得磕磕绊绊,却笑得前仰后合。临走时,老板娘硬是往他包里塞了两大袋米粉:“莫嫌弃,手工的,带回去给同事尝尝。”

后来刘欢在采访里提过那次长沙之行:“我见过很多歌迷,但老板娘不一样,她不是因为我有名才喜欢听歌,就是觉得歌‘好听’、‘有味儿’,那种喜欢是长在骨头里的,跟长沙米粉的辣一样,呛人却暖胃。”

再探老巷:藏在戏台子和茶馆里的“老灵魂”

2010年前后,刘欢的音乐事业如日中天,却总在冬天悄悄来长沙。有次他在橘子洲头的摩天轮下拍MV,导演喊“卡”后,他对工作人员说:“带我去天心阁那边的老巷子转转,我想听正宗长沙花鼓戏。”

在城南路的一条巷子里,他们找到了一家没有招牌的茶馆,门口摆着几把竹躺椅,几个老人围在桌子旁,有人拉着二胡,有人唱着刘海砍樵。刘欢搬个小板凳坐在角落,点了杯绿茶,听了一个下午。茶馆老板是个70岁的老嗲嗲,看他听得入神,递过个扩音器:“后生,你来唱一个,我们听听北京的味道。”

刘清了清嗓子,唱了弯弯的月亮,用长沙话加了句:“月亮粑粑,兜里坐个嗲嗲……”没想到老嗲嗲拍着大腿笑得好:“唱得好!咯才叫‘南北合流’!”后来那老嗲嗲成了他的忘年交,每次来长沙,刘欢都会带着茶叶去茶馆,听老嗲嗲讲长沙的老故事,讲1938年的文夕大火,讲天心阁的炮台,讲太平老街的青石板路怎么来的。

“长沙是个有‘魂’的城市,”刘欢曾在一次采访里说,“它的魂不在高楼大厦,在那些老茶馆、老戏台、老巷子里,在那些愿意花一下午听一段花鼓戏的老人身上。我觉得我的音乐里,也缺这种‘魂’——不是技巧,是带着烟火气的、扎在生活里的东西。”

长沙印记:从歌里到生活里的“楚风雅韵”

熟悉刘欢的人都知道,他爱喝酒,尤其爱喝白酒,但每次来长沙,都会换成“酒鬼酒”。他说:“酒鬼酒的瓶子像个‘内胆’,跟长沙人的性格一样,外面看着‘蛮’,里面却‘柔’。”他还会去火宫庙买糖油粑粑,说:“不是甜的,是焦香里带着点发酵的酸,像老长沙的味道——不完美,却让人忘不了。”

他的音乐里,也藏着长沙的影子。2021年他唱电视剧觉醒年代的主题曲,有几句歌词“铁肩担道义,妙手著文章”,特意用了一点湖南话的尾音,朋友问他为什么,他说:“想起长沙老嗲嗲唱花鼓戏的调子,那种‘霸蛮’又‘深情’,才配得上觉醒年代那些人。”

写在最后:当“歌王”遇见“老城”,是相互的“滋养”

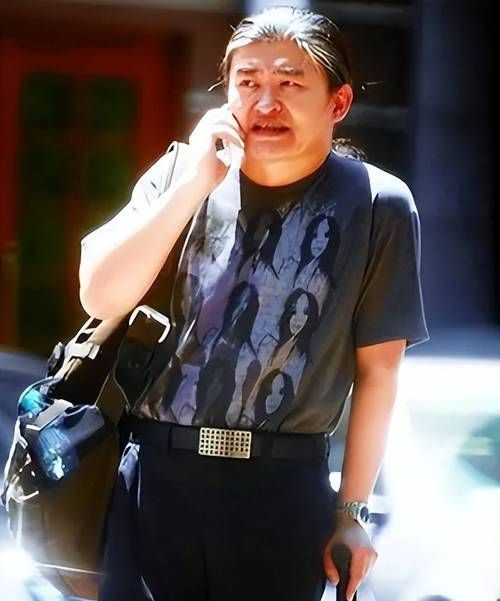

如今,刘欢很少公开露面,但长沙的文艺青年们总说:“说不定哪天在冬瓜山吃烧烤,就会碰到那个穿着格子衫、戴着黑框眼镜,蹲在烧烤摊前要串‘烤筋’的老男人。”

其实,刘欢和长沙的故事,从来不是“明星与城市”的套路,是一个歌迷在另一个城市找到共鸣,是烟火气对艺术的滋养,也是老城对“真”的坚守。就像他在长沙的老巷子里听过的那句话:“生活莫搞复杂了,恰饭、喝茶、听歌,就够了。”

或许,当刘欢再唱起弯弯的月亮时,你会想起长沙的米粉香、桂花香,想起那个藏在巷子里的老茶馆,想起他说过的:“长沙的月亮,才是最弯、最亮的。”