1993年的夏天,北京胡同里的电线杆上还贴着“燕录像带”的小广告,杂货店的柜台上摆着两块钱一盒的“双卡收音机”。17岁的李刚攥着攒了三个月的零花钱,在琉璃厂的音像店翻出第三遍——那盒封面印着刘欢侧脸的千万次的问,塑料膜已经有点起皱,店员说:“这磁带卖得快,就剩这一盘了,要不要?”

他攥着磁带跑回家,手指因为紧张有点发抖,把磁带“咔哒”一声按下收音机卡槽。前奏响起的瞬间,窗外的蝉鸣突然就静了。刘欢的声音从小小的喇叭里涌出来,像长了翅膀,直接撞进心里:“千万里,我追寻着你……”李刚跟着哼,忘了擦额头上的汗,也忘了那天的太阳有多晒。

后来他才知道,那天买下的不是一盘磁带,是一个时代的BGM。

刘欢的磁带,为什么是“黄金年代”的开关?

你有没有想过,在没有短视频、没有云音乐、连歌词都得手抄的年代,一盘磁带要承载多少人的青春?

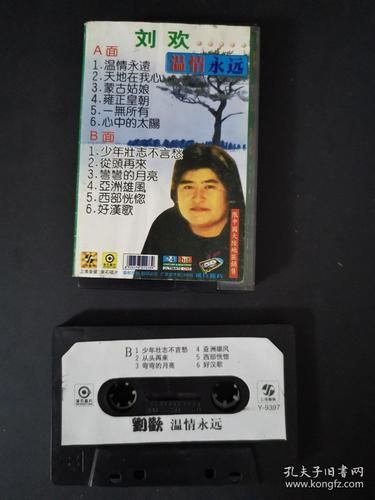

1987年,刘欢为电视剧便衣警察唱了少年壮志不言愁。那时候他还是中央音乐学院的老师,穿着洗得发白的衬衫在琴房里练声,谁也没想到,这首歌会像长了腿一样,从北京的小胡同传到新疆的戈壁,再传到大东北的工厂。

人们第一次发现,原来流行歌也可以这么“有劲儿”——不是情啊爱的缠绵,是把青春的热血、对生活的劲儿都吼了出来。那时候的年轻人,谁兜里没揣着一盘刘欢的磁带?上学路上听,干活时候听,晚自习后躲在操场角落听。磁带转动的“沙沙”声,成了背景音里最踏实的陪伴。

1990年,北京亚运会开幕式上,刘欢站在万人体育馆里,唱出亚洲雄风。那盘磁带的销量破了百万,创下当时的纪录。李刚还记得,他们全班凑钱买了一台录音机,每天课间操都要放一遍,全班同学跟着吼“我们亚洲,山是昂起的头”。后来老师说:“你们小点声,隔壁班都听不见讲课了!”

可谁也挡不住这股劲儿——刘欢的歌,就是那时候年轻人的“精气神”。

那些被翻来覆去听的磁带,藏了多少人的秘密?

你翻过家里的旧箱子吗?或许能盘出几盘蒙着灰的磁带,外壳边角都磨白了,标签上的字迹也晕了。但只要按下去前奏,当年的事就一件件冒出来。

王阿姨家的抽屉里,还压着1995年买的弯弯的月亮。她那时候刚上班,每天下班挤公交,耳机里循环播放这首歌。“那时候觉得刘欢的声音像讲故事,唱的是故乡,听着听着就想家。”她说现在还会拿出来听听,“虽然磁带机早就坏了,但用手机存下的音频,怎么听都没有当年的味道。”

收藏家老张有盘宝贝:北京亚运会金曲原声带。磁带盒是深蓝色的,里面还夹着当年的节目单。“这盘磁带我听了上千遍,”他说,“里面的每个间隙都记得清清楚楚——A面最后一首歌结束,‘咔哒’一声翻面,B面第一首歌的前奏要等三秒才响。”他说自己现在听CD总觉得“太干净”,少了磁带里的“人情味”,“那种一点点杂音,像是在跟你一起回忆,多好。”

甚至有人说,刘欢的磁带是“媒人”。小林和丈夫就是通过磁带认识的——1998年,她在图书馆捡到一盘好人一生平安,磁带里夹着纸条:“如果能还你,一起听刘欢的歌好不好?”后来他们真见面了,男方说:“我当时就想,喜欢刘欢的女孩子,错不了。”

数字时代了,为什么还有人执着“擦”老磁带?

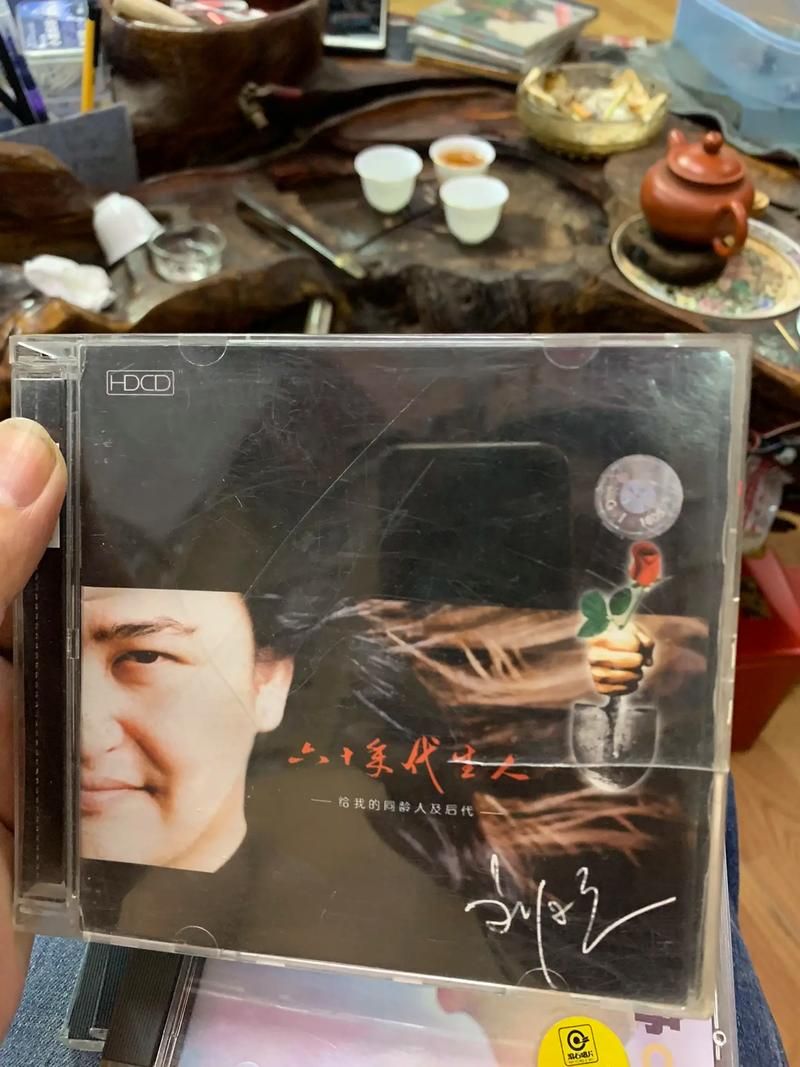

现在你打开任何音乐软件,刘欢的歌都在那里,音质比磁带清晰一百倍。可为什么总有人从旧货市场淘磁带,用酒精棉轻轻擦拭盒身的灰尘,再把磁带卷得整整齐齐,放进防潮箱里?

一位90后UP主去年拍了条视频:用1990年的磁带机播放弯弯的月亮。视频里,磁带转动时发出“沙沙”的轻响,刘欢的声音偶尔带一点电流的“滋滋”声,评论区却炸了——“这才是真正的声音”“眼泪一下子就出来了”“现在听到的只是歌,听到的是当年的自己”。

或许,我们留着的不是磁带,是时光的印记。那个没有修音器的年代,刘欢的声音里有青涩,有质朴,有对音乐的敬畏;那个需要“等B面”的年代,我们学会了耐心,学会了把一首歌反复听,听出里面每个细节的变化;那个一盘磁带就能让我们兴奋半天的年代,快乐很简单,就是能跟着喜欢的歌,大声地唱出来。

前几天,李刚翻出当年那盘千万次的问,磁带的外壳已经裂了道缝,他拿透明胶带小心粘好,放进老式收音机里。当熟悉的旋律响起,他突然笑了——原来,有些东西真的会陪你一辈子。

那些藏在抽屉底层的老磁带,或许早就不听了,但只要看见它们,就想起当年攥着零花钱跑进音像店的自己,想起蝉鸣里跟着哼歌的少年,想起那个简单又滚烫的青春时代。

所以你说,刘欢的老磁带,为什么三十年了还有人偷偷擦拭?

因为它装着的,从来都不只是歌啊。