去年冬天,某音乐盛典的后台摄像头,偶然拍下了一段没提前宣传的片段:刘欢抱着吉他,坐在休息室的沙发上,轻声唱起了汪峰的北京北京。没有话筒,没有伴奏,就是沙哑的嗓音带着岁月的褶皱,一句一句碾过空气。汪峰就站在旁边,背对着镜头,肩膀微微耸动——后来他在采访里说,那会儿脑子里全是刚来北京时,在地下室抱着吉他写词的冬天。

这事没上热搜,却在音乐圈悄悄传开了。有人说“刘欢真唱给汪峰了?”,有人翻出十年前刘欢在采访里说“汪峰的歌,有骨头”,更有人扒出汪峰第一次上我是歌手,后台紧张得手心冒汗,是刘欢拍着他肩膀说“别慌,你那些歌,比我们想象的更该被听到”。

为什么是刘欢给汪峰唱歌?这事儿看似偶然,细想却藏了乐坛最珍贵的“密码”。

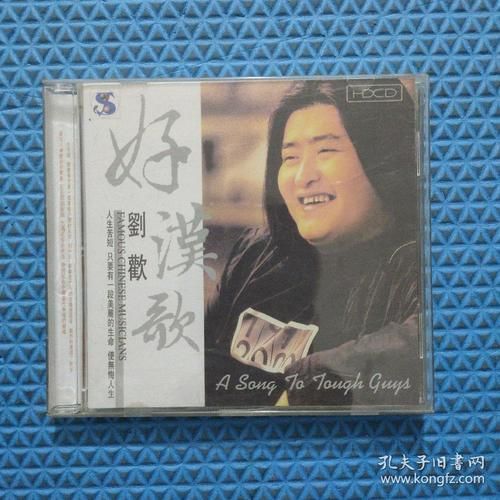

先说说人。刘欢是什么身份?歌坛的“活化石”,从少年壮志不言愁唱到好汉歌,嗓音里装着中国流行乐四十年的起承转合,却从不端着架子,反而总说“好的音乐就该往下走,传到年轻人手里”。汪峰呢?乐坛的“摇滚老炮”,从鲍家街43号到存在,写城市漂泊,写理想挣扎,嗓子哑得像砂纸,却偏偏唱进了千万普通人的心里——他俩看似隔着“学院派”与“地下摇滚”的墙,却在“对音乐的较真”上撞了个满怀。

再说歌。刘欢那天唱的北京北京,不是汪峰最火爆的春天里,却是最戳心的一曲。副歌那句“我在这里我在这里,我在这里啊”,被刘欢唱得又沉又缓,像在给漂泊的人递一杯热茶。后来有乐评人说,“刘欢懂这首歌的根——汪峰写的哪是北京,是所有在生活里‘扛着’的人”。确实,刘欢自己唱千万次的问时,眼里有光;唱弯弯的月亮时,喉头会动。他从不把自己当“歌手”,更像“故事的讲述者”,而汪峰的歌,恰恰有最值得被讲述的故事。

最动人的,其实是那层“不言而喻的传承”。今年刘欢六十岁生日,汪峰在演唱会舞台上说:“我二十岁时听刘欢的歌,觉得那声音是天上的星;现在明白,那星是照着每个追梦人的路。”而刘欢在一次采访里回应:“汪峰的歌里有火,我们这代人把柴添上,他能让这火烧得更旺——这才是该有的样子。”

你看,乐坛最珍贵的从不是“谁流量高”,而是“谁把心里的歌传给了谁”。刘欢给汪峰唱歌,不是前辈对后辈的“赐予”,是两个对音乐有敬畏的人,在岁月里的一次共鸣。就像北京北京里唱的“我在这里我在这里”,音乐人也在这里——在彼此的歌声里,在一代一代的传唱里。

现在想想,如果哪天看到刘欢在舞台上,笑着把话筒递给许巍、朴树,或者某个不知名的新人,大概也不会奇怪了。毕竟,好的音乐本就该像接力棒,握紧了,再传下去。