提到刘欢,你脑海里会跳出什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问里“千万里我追寻我”的深情,还是春晚舞台上戴着黑框眼镜、微胖却自带光芒的形象?很多人说他像一棵大树,根扎在音乐的土壤里,枝叶却温柔地遮住了几代人的青春。但要是仔细想想,或许用“花”来形容他更贴切——不是那种开在温室里娇艳欲滴的,而是长在岁月里,带着烟火气、带着韧劲,越品越有味道的“花”。

这朵“花”,开在歌里,是刻进时代的声音

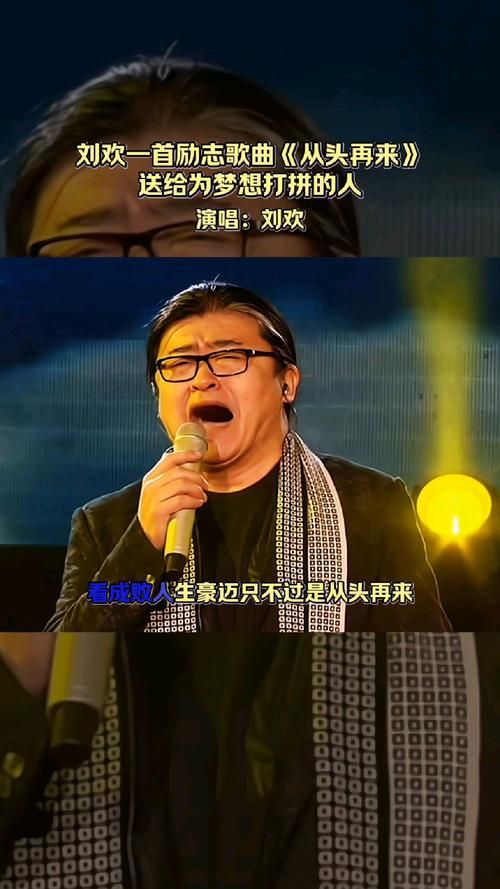

如果说八十年代的乐坛是一片旷野,刘欢就是最早把种子撒下去的人之一。你听听他早年的少年壮志不言愁,前奏一起,那股子从胸腔里涌出来的热乎劲,像不像夏天正午的太阳,炽热得让人想跟着晃肩膀?那时候的他还很年轻,声音里却不像毛头小子那样毛躁,倒像个饱读诗书的老先生,把对家国、对生活的理解都揉进了旋律里。后来弯弯的月亮出来,别人唱是情歌,他唱却像在讲一个江南水乡的故事,每句尾音都带着水汽,软软地飘进耳朵里,让人想起外婆摇着的蒲扇。

真正让这朵“花”开遍全国的,是1998年的好汉歌。那会儿谁家电视里不放水浒传,谁不会跟着吼一句“大河向东流”?可你仔细听刘欢唱的,哪是单纯的豪迈?他把好汉们的江湖气、烟火气,甚至一点点对命运的不甘,全藏在抑扬顿挫的转音里。有人说“刘欢一开口,电视剧就活了”,其实就是他的声音里有故事——不是编出来的,是从书里、从生活里、从对人生的琢磨里长出来的故事。这种故事感,就像花的香气,闻着就让人心安。

这朵“花”,长在骨子里,是低调的“轴”和温柔

娱乐圈像个大染缸,很多人进去没多久就变了颜色,刘欢却像块璞玉,几十年了还是那样“轴”。早些年邀请他代言的商家排着队,他却说“我的声音是给观众听的,不是给广告商听的”;后来火了,有人让他上综艺“搞热度”,他摆摆手:“我唱歌还得备课,哪有时间去玩那些花样?”就连参加歌手,他也不是为了赢,只是为了“和年轻人聊聊音乐,说说老歌里的情愫”。

可这“轴”的外表下,藏着一颗比谁都软的心。有次他上节目,说到女儿刘一丝,眼眶瞬间就红了。他说自己因为常年忙工作,错过了女儿的成长,但只要回到家,女儿一句“爸爸,今天给我唱首歌吧”,所有疲惫都没了。还有一次在后台,有年轻歌手紧张得手心冒汗,他走过去拍拍人家的肩膀,笑着说:“别慌,你听听自己的心跳,跟着它唱就行,刘欢在这儿给你托着呢。”你看,这哪是歌坛前辈啊,活像个邻家大叔,怕你紧张,怕你难过,把自己当成了你的“背景音”。

这朵“花”,开在家里,是锅碗瓢盆里的烟火气

很多人觉得刘欢是“殿堂级”的人物,离普通人很远,可如果你见过他卸下光环的样子,准会惊呼:原来大师的日子也这么“人间烟火”!他曾在采访里说,自己最大的享受就是“回家给老婆孩子做饭”。卢璐(刘欢妻子)喜欢吃他做的红烧肉,他就能研究三小时,把肥肉炖得入口即化,瘦肉吸饱了汤汁,连旁边的女儿都忍不住偷吃一块。

他还会在周末拉着家人逛菜市场,为了一块钱的差价和摊主磨半天嘴皮子,像个精打细算的老北京爷们儿。家里养了只猫,他没事就蹲在地上陪猫玩,嘴里还嘟嘟囔囔:“你可不能偷吃女儿的小饼干,不然我告诉去。”你看,这样的人,怎么会是“高高在上”的艺术家?他分明就是把自己活成了家里那棵“大树”,根扎在泥土里,枝丫却努力伸向天空,既要给家人遮风挡雨,也要让自己长得更直、更高。

所以刘欢的“花”,到底是什么样?

是他站在舞台上,歌声能穿透时空的力量;是他躲在幕后,甘愿做新人垫脚石的温柔;是他回到家,围着围裙研究红烧肉的家常。这朵花不靠浓妆艳抹,不用刻意炒作,就那么安安静静地开着,开在歌里,开在生活中,开在每个听过他歌、见过他的人心里。

或许真正的“花”,从来都不是为了被观赏而存在的。它只是为了在某一个瞬间,让你觉得“啊,这声音真好听”“这人真好”,然后像春天的风,轻轻吹进你的心里,生根发芽。刘欢的“花”,大概就是这样一朵——不惊艳,却难忘;不张扬,却长青。