熟悉刘欢的人,记忆里总有几个鲜活的标签:“歌坛常青树”“华语乐坛的活化石”“站上舞台就能镇住全场的醇厚嗓音”。可最近,一组泛着旧时光质感的“花人物”图片在网上悄悄传开——浓墨重彩的脸谱、宽袍大袖的戏服,眼神里不再是弯弯的月亮里的温柔,而是带着几分舞台的张力、几分角色的魂。有人调侃:“这是胖叔跨界唱戏了?”其实,这组图片背后,藏着一个艺术家对传统文化的“较真”,更藏着一段鲜为人知的“破圈”往事。

不是“cosplay”,是与角色的“灵魂互换”

说起“花人物”,不少人第一反应是戏曲里的“行当”:生、旦、净、末,尤其是净角的花脸,勾脸谱、扎靠旗,一招一式都是功夫。可刘欢的这组图片,却跳出了传统戏服的框架——不是严格意义上的京剧扮相,反倒更像是一台融合了传统戏曲与现代舞台剧的“先锋实验”。

记得2018年,他担任文化节目国家宝藏的“国宝守护人”时,为了演绎曾侯乙编钟的故事,主动提出加入戏曲元素。“不能只唱歌,得让观众‘看见’这组文物背后的魂。”在后台,化妆师给他画脸谱时,他特意叮嘱:“眉眼要往上挑,带点‘怒目圆睁’的劲头,像不像编钟上的夔龙纹?”那组造型里,他额间贴着金箔纹样,黑底金纹的脸谱衬得眉骨愈发高耸,开口唱的不是流行歌,而是改编自诗经的“魂兮归来”,胸腔里发出的共鸣混着编钟的浑厚,听得在场导演直起鸡皮疙瘩。

有年轻网友看完截图好奇:“刘欢老师还懂戏曲?”其实,他对传统文化的热爱,远比我们想象的深。早年在中央音乐学院读书时,他的选修课就是“中国传统音乐理论”,毕业论文写的还是论京剧唱腔在民族声乐中的应用。后来去各地采风,总爱蹲在戏台子底下听老艺人唱戏,笔记本上记满了不同剧种的板式、韵脚。这次“花人物”造型,哪是简单的“扮上”,分明是把半辈子的积累“揉碎”了,再和角色融为一体。

比“好看”更重要的是,让传统文化“活”在当代

这组图片之所以能打动人,不只是刘欢颠覆形象的“反差萌”,更是因为它们背后藏着艺术家的“执念”:怎么让年轻人愿意看传统文化?

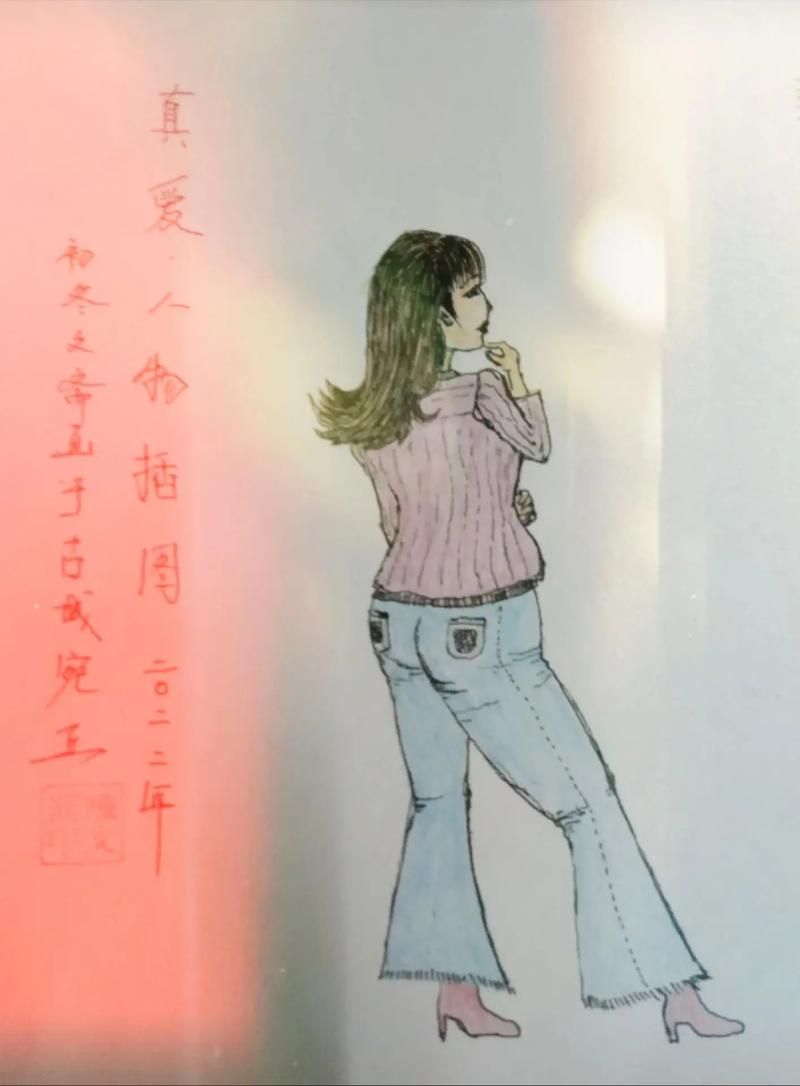

如今打开社交平台,穿汉服、听戏曲的年轻人越来越多,可很多人停留在“好看”的层面,却说不清“美在哪”。刘欢的这组图片,恰好给出了答案——传统文化不是博物馆里的“老物件”,它可以和现代审美碰撞出火花。比如他在某次公益晚会上演出的“水墨花脸”,脸谱是水墨晕染的效果,戏服用的是渐变真丝,一出场就被弹幕刷屏:“原来戏曲也能这么酷!”

有次采访,他说过一段话特别戳人:“我们总说传承,传承不是让年轻人去‘复古’,而是让他们发现:老祖宗的东西,原来能这么‘潮’。”为了让这组“花人物”图片更有传播力,团队特意找了年轻插画师,把他的脸谱改成卡通形象,和好汉歌的旋律做成短视频,没想到在B站上火了,弹幕里全是“刘欢老师原来是这样的二次元爷爷?”——你看,当传统文化找到了“当代话术”,年轻人自然会买单。

别只盯着“胖了”“变了”,看看他藏了半辈子的“艺术野心”

这些年,关于刘欢的讨论总离不开“身材”“年龄”,可很少有人注意到,他从未停止“跨界破圈”。从我是歌手里改编着玩的千万次的问,到中国好声音里当导师时说的“音乐是流动的河”,再到这组“花人物”图片,他像个永远长不大的孩子,对新鲜事物充满好奇,对艺术始终保持敬畏。

其实,娱乐圈从不缺“爱惜羽毛”的明星,缺的是敢把“热爱”做到极致的人。刘欢的化妆师曾透露,拍那组“花脸”照时,他为了让眼神更凌厉,连续三小时对着镜子练习戏曲的“亮相”,脖子僵了也不休息。拍完后,他第一时间发给戏曲界的老前辈,附言:“您看这眼神,够不够‘邪’?”——哪是什么“随便玩玩”,分明是把每个细节都当成了作品。

下次再看到刘欢的“花人物”图片,别急着调侃“胖叔又换造型了”。不妨想想:一个在华语乐坛站了四十年的大咖,为什么还要对传统文化“较真”?或许,就像他在节目里说的:“艺术这东西,就得‘折腾’,越老越得折腾。不然,怎么对得起自己唱过的歌,对得起爱听歌的人?”

毕竟,真正的艺术家,从不会被年龄定义,更不会被标签困住。他的每一次“变身”,都是在告诉我们:热爱可抵岁月漫长,艺术永远年轻。