有次收拾仓库,老周翻出个褪色的铁皮盒,里面没金银珠宝,只有一沓厚厚的画纸。最上面那张画着只猫,耳朵支棱着,尾巴绕在脚边,线条歪歪扭扭却透着股机灵劲儿——角落用铅笔写着“刘欢,1993”。老周捏着画纸吹了吹灰:“这傻小子,当年在北师大教书,下课了就蹲走廊画这个,隔壁琴房的还以为他改行当儿童画老师了。”

很多人对刘欢的印象,停在好汉歌里的“大河向东流”,或是中国好声音转椅上那句“你的声音里有故事”。但少有人知道,这个用声音震撼过几代人的歌者,其实常年揣着个小速写本,把生活中的烟火气都画成了简笔画。

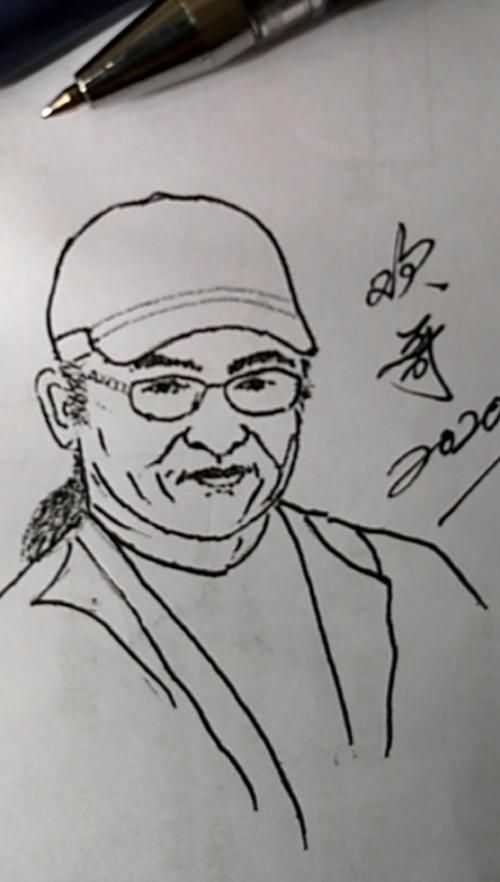

舞台上的“歌王”,画纸上的“孩子王”

1998年春晚,刘欢唱好汉歌时,王刚老师在旁边偷偷观察:“他唱到‘路见不平一声吼’时,眼睛瞪得像铜铃,可一转身下台,就掏出本子画我刚才捋胡须的样子。”后来王刚把这幅画裱起来,挂在书房:“这哪是简笔画?活灵活现,比照片还传神。”

刘欢的画里,从没画过自己。老周说:“他画得最多的是学生。有次带学生去采风,下雨了,有个姑娘把外套披在琴上,他自己淋湿了,回来却把那姑娘的侧脸画下来了,说‘那会儿她眼睛里的光,比路灯还亮’。”这些画里的人,没有精致的五官,却弯着嘴角,好像随时会从纸上笑出来。

简笔画里的“人间清醒”,藏着他对生活的热爱

有人问刘欢:“您声音这么有力量,画的东西怎么总是软乎乎的?”他当时正用铅笔描摹街角卖糖葫芦的老大爷,头都没抬:“声音是用来敲人门板的,画是用来开窗看风景的。一个使劲儿往外给,一个安安静静收。”

记得2012年他做中国好声音,有选手紧张到唱不下去,他没说“别紧张”,而是掏出速写本,画了只张着翅膀的小鸟,递给选手:“你看它翅膀扑腾得这么欢,不也是怕飞不高吗?”后来那选手说:“看到那画,我突然觉得,原来‘歌王’小时候也怕过。”

他的画里从没画过豪车豪宅,最多是楼下早餐摊的豆浆油条,或是排练厅里忘带谱子的乐手。有次记者翻到他的速写本,指着页脚一串数字问:“这是电话号码?”他笑出声:“那是我记账用的,昨天买了二斤排骨,花了十八块五——这画可比我的记账本清楚多了。”

比歌声更珍贵的,是“不被定义”的热爱

如今再搜刘欢,跳出来的是“音乐教父”“实力唱将”这些闪亮的标签。但老周说:“他要是活到现在,估计最想让人记住的,是他画过的那些‘不值钱’的画。”

前几年有粉丝在拍卖场看到一幅疑似刘欢的简笔画,画里是个扎羊角辫的小姑娘,旁边写着“给小满,5岁生日”。后来辗转找到小姑娘,她已经当了妈妈,才知道那是刘欢十年前在医院做志愿者时,画生病的小患者。“他说,小姑娘每天打针都哭,只有画画时才笑。”

所以你看,刘欢的简笔画哪是什么“业余爱好”?那是他用另一种方式,把心里的光给了普通人。就像他唱千万次的问时,声音里带着对世界的温柔;画起简笔画来,铅笔尖也藏着对生活的热乎气儿。

下次再听刘欢的歌,不妨想想:那个舞台上用声音征服所有人的歌者,会不会正躲在某个角落,对着窗外晒太阳的大爷,一笔一笔地画着时光呢?毕竟,能把日子画成诗的人,唱起歌来,自然能钻进人心里。