提起刘欢,你脑子里可能会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里“岁月风吹远”的深情。但如果说“刘欢盛”这三个字,仅仅是他歌手身份的标签,那你可能真的低估了——这个在娱乐圈浸透快40年的“老炮儿”,他的“盛”,从来不是流量堆出来的明星光环,而是把音乐当成命、把口碑刻进骨子里的一种活法。

90年代的“音雄”,凭什么让整个华语乐坛都服他?

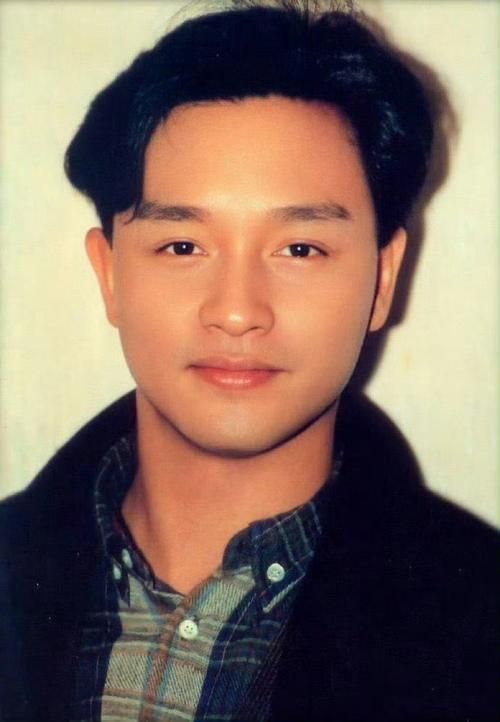

1990年,北京亚运会开幕式的舞台上,刘欢站在聚光灯下,唱出了亚洲雄风里“我们亚洲,山是高昂的头”。那时谁也没想到,这个声音浑厚得像黄河水的男人,会成为华语乐坛的“定海神针”。

但真正让他封神的,是那些藏在回忆里的国民金曲。弯弯的月亮一出,直接火遍大江南北,歌词里“今天的泪水又为谁流,过去的欢乐是否依然在”的忧伤,戳中了几代人的青春;千万次的问随着北京人在纽约的热播,成了无数出国游子心里的“BGM”——“世间自有公道,付出总有回报”,这句话现在听来,依然能让人眼眶发热。

你知道吗?那时候的刘欢,已经是“拼命三郎”的代名词。为了录弯弯的月亮,他在录音棚里待了三天三夜,嗓子哑了就含着润喉片继续,编曲老师都劝他“歇会儿”,他却说“这旋律里有月亮的影子,等不得”。后来有记者问他“为什么对自己这么狠”,他挠挠头,特别实在地说:“没别的,就是想让歌好听点。”

这样的“盛”,是硬生生用才华和磨砺堆出来的。没有热搜,没有短视频,全靠一首首歌在电台里传唱,在磁带里翻腾——现在看来,这种“盛”,反而比任何流量数据都更有分量。

从“歌坛常青树”到“国民导师”,他守住的到底是什么?

时间快进到2010年,我是歌手第一季播出时,所有人都觉得“刘欢该过气了”——毕竟46岁的年纪,在“鲜肉遍地”的娱乐圈,早该“退居二线”。

结果呢?他用一季的“神仙表演”,把所有人都看傻了。唱弯弯的月亮,改编成了阿卡贝拉版本,让年轻观众第一次知道“老歌还能这么玩”;唱从头再来,浑厚的声音里带着岁月的沉淀,直播时屏幕上直接刷屏“刘欢老师,我是含着眼泪听完的”;最后夺冠时,他没说豪言壮语,只说了句“音乐让我遇见了更好的你们”。

从歌手到中国好声音,再到经典咏流传,刘欢慢慢从“歌手”变成了“刘欢老师”。有次在后台,新生代歌手问他:“刘老师,现在流行音乐这么浮躁,您是怎么一直沉下心做音乐的?”他当时正在整理乐谱,头也没抬地说:“浮躁是别人的,我的音乐得对得起自己。”

你看,这就是他的“盛”——不是非要站在聚光灯下,而是把“做自己”这件事,做了一辈子。他拒绝过无数商业代言,说“唱歌的人,不该用名字卖东西”;他很少参加综艺,却愿意为经典咏流传花半年时间研究古诗词谱曲;甚至在采访中,他敢公开批评“现在的歌太口水,缺了点魂”。这种“不媚俗”的底气,比任何“人设”都更能让人服气。

60岁的刘欢,为什么能让年轻人喊他“活着的传奇”?

今年的刘欢,已经61岁了。有人说他“发福了”“唱不动了”,可你打开经典咏流传的最新一期,看他唱将进酒里“君不见黄河之水天上来”,依然是那个声音能穿透屏幕的男人。

更让人佩服的是,他从未停止“折腾”。这两年,他在做“世界音乐”,把中国的古琴、非洲的鼓点、欧洲的歌剧揉在一起,说“音乐不该有边界”;他在大学里开课,教学生“怎么把心里的故事写成歌”,有学生评价:“刘欢老师上课,从不说‘你应该这么唱’,只问‘你心里想表达什么’”。

前几天看到他在社交平台上发视频,不是新歌,也不是代言,是他和女儿一起在公园里放风筝,配文说:“今天的天空,比CD里的天空还蓝。”底下的评论全是“泪目了”“这才是真正的艺术家”“刘欢老师,您永远是我们心中的盛夏”。

原来真正的“盛”,从来不是一时的风光,而是像一坛陈年的酒,时间越久,越醇厚。刘欢的“盛”,不是靠炒作堆出来的热度,也不是靠流量维持的名气,而是用40年的音乐人生,告诉我们:真正的牛人,从不怕被时间遗忘——因为他们自己,就是时间本身。

所以现在你明白了吗?刘欢的“盛”,不是他一个人的“高光时刻”,而是几代人的“共同记忆”——是你第一次学吉他时弹的弯弯的月亮,是你加班路上听的从头再来,是你说“累了”时,想起的那句“天地悠悠,过客匆匆”。

在这个“各领风骚三五天”的娱乐圈,这样的“盛”,难道不是最稀缺的风景吗?