提起刘欢,你脑子里会跳出什么词?

“高音”“歌王”“音乐教父”?还是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里“悲欢离合都明明白白”的深情?

但奇怪的是,不管哪一代人说起他,似乎都带着点“困惑”:这个男人,好像从来没靠流量炒作,没靠绯闻出圈,甚至很少上综艺,却偏偏在乐坛“躺”了三十多年,始终没人能取代他的位置。

这是为什么?他真就“天生嗓音好”,随便唱唱就能封神吗?

要说刘欢的“天赋”,确实肉眼可见。

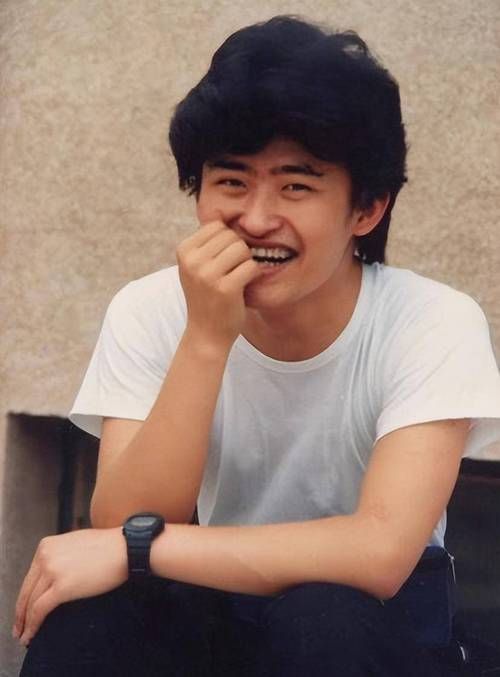

1987年,刚毕业的他在北京国际友好交流周上唱了少年壮志不言愁,那句“几度风雨几度春秋”一出来,直接把全场唱懵了——那会儿的音响设备都没现在先进,可他的声音像穿透了麦克风,直接砸进每个人心里。后来这首歌成了警察的“代言曲”,到现在还会在巡逻车上飘出来。

但你不知道的是,为了唱高音不破音,他大学时每天早上在操场对着城墙喊,“喊到嗓子冒烟,再练气息”;为了唱出弯弯的月亮里的“江南韵味”,他泡在民歌图书馆,啃了三个月的民乐谱,甚至跑去广东采风,跟当地的歌仔戏师傅学“软咬字”。

有次采访,主持人调侃他“您这嗓子是老天爷赏饭吧”,他当场摇头:“老天爷给的只是个骨架,往里填肉得靠熬。”

——哪有什么“天才”,不过是把笨功夫做到了极致。

更“不真实”的,是他的“轴”。

90年代,他已经是内地乐坛的“顶流”,唱片卖得脱销,演唱会场场爆满。可就在这时候,他突然跑去美国进修古典音乐。周围人都劝他“别折腾了,钱都够花了”,他却说:“唱歌这事,光靠感觉不行,得懂背后的道道。”

在美国那几年,他每天泡在琴房,和声学、对位学、歌剧表演……从零开始啃,有次为了弄懂一个意大利语发音,在老师家待到凌晨三点,连美国同学都笑他“比我们当地人还较真”。

回国后,他拒绝了很多商业演出,宁可给电影配几首歌,也不愿“流水线式”出专辑。有人问他“这不赚钱吗”,他说:“赚钱不难,但难的是唱一首歌,自己能睡得着觉。”

——在这个“快就是一切”的时代,他偏偏“慢”得像块石头,一块把音乐刻进骨子里的石头。

最让人佩服的,是他从没当过“流量明星”。

2013年,我是歌手找他当导师,节目组开天价片酬,他却说:“我不缺钱,但缺个机会,让观众知道,音乐不只是娱乐。”录制时,为了让年轻歌手理解“情感和技术的平衡”,他一句一句抠细节,甚至帮改歌词,熬到凌晨两点才走。

可节目大火后,他却突然“消失”了——有媒体拍到他在大学给学生上课,说他“更喜欢讲台,而不是镜头”。后来他当中国好声音导师,也没像其他导师那样搞“互撕”,而是把所有精力放在学员身上,有人唱得不好,他会严厉批评,却从不贬低,“我骂你,是希望你记住,音乐容不得半点虚假”。

他总说:“歌手的底气不是名气,是你唱的歌,十年后还有人愿意听。”

——现在的娱乐圈,多少明星靠“人设”吃饭,可刘欢的人设,就是“没有人设”:真实、较真、把音乐当命。

其实刘欢也“红”过,只是他的“红”和今天的流量明星不一样。

1988年,他唱亚洲雄风,火遍亚洲,走到哪都有人喊“欢哥”;1990年春晚唱弯弯的月亮,连街边卖水果的大妈都会哼;后来好汉歌凤凰于飞,每一首都是“国民金曲”。

但他的红,没有“保质期”——你今天去KTV,可能还是会点好汉歌;你在短视频里刷到弯弯的月亮,还是会停下来听完;甚至当你听说刘欢又在开音乐会,还是会想办法抢票。

为什么?

因为他的音乐里,藏着一个时代的记忆,也藏着我们对“真”的渴望。

没有华丽的编曲,没有刻意的煽情,就是一个男人用最本真的声音,唱着他对生活的理解,对音乐的热爱。

说到底,刘欢的“不真实”,是他的“真实”。

真实到愿意为一句唱词熬三个月,真实到拒绝流量坚守初心,真实到把“做好音乐”看得比“红”更重要。

这个时代从不缺“一夜成名”的网红,缺的是像刘欢这样,用半辈子做好一件事的“笨小孩”。

所以下次再听刘欢的歌,别只说“他嗓音真好”,不妨想想:那些被时光记住的声音,从来都不是“天生的”,而是用无数个“笨功夫”熬出来的底气。

——这才是真正的“封神”,不是吗?