要说娱乐圈的长情,观众总忍不住聊“实力派”三个字。可细想想,能把实力和温情揉成一团,揉得让几代人都觉得“亲切”的,好像真没几个。刘欢算一个。

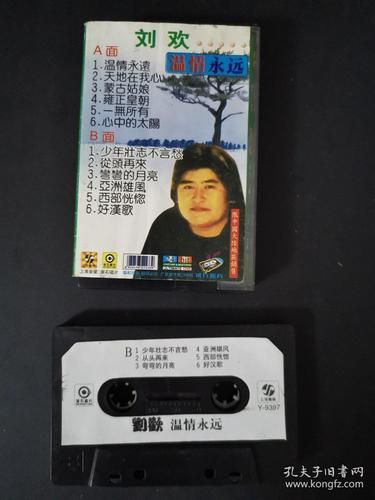

很多人第一次记住刘欢,是1990年北京亚运会开幕式上,他站在台前唱亚洲雄风。那时他刚从中央音乐学院毕业,头发有点乱,声音却像块滚烫的炭,把“我们亚洲山是昂头鹰,我们亚洲河是热血流”唱得山河都在震动。可很少有人提,后台里他因为太紧张,手心一直在冒汗,是旁边的歌唱家德德玛拍着他的背说:“没事,你唱的是咱中国人的底气。”后来每次聊起这段,刘欢总笑:“那时候哪懂什么叫‘大场面’,就是觉得,能为国家唱首歌,这辈子值了。”这股子“土里土气”的真诚,大概是温情的根。

后来他火了,成了内地乐坛“定海神针”。歌坛新人想请教,他从不端架子。有次在后台,一个刚出道的小歌手攥着谱子发抖,说刘老师我总跑调怎么办。他没急着给建议,先给对方倒了杯温水,说自己年轻时第一次上台,嗓子哑得说不出话,是观众的眼神把他“拽”过来的。“你别怕,观众要的不是完美,是‘真’。”这话后来被小歌手记在心里,现在自己也当了导师,总把这段故事讲给新人听。

更让圈外人称道的是他对“人情”的较真。有次拍综艺,一个年轻演员忘词急得快哭了,他没等导演喊卡,就走到镜头外拍着手打节奏,轻声说:“别慌,跟着我,这段和你当年高考时背作文一样,慢慢来。”那天后来顺利过了,年轻演员鞠躬时,他对着镜头比了个“耶”,像得了糖的孩子。有人说刘欢“爱管闲事”,他却说:“人啊,在能伸手的时候伸把手,比啥都强。”

可最让人心里发暖的,是他藏在“大歌星”身份下的“烟火气”。有次采访,记者问他平时喜欢干嘛,他眼睛一亮:“我做饭好着呢!特别是红烧肉,女儿说比饭馆的香。”说到女儿刘一丝,他的声音能软成棉花。为了让女儿学中文,他推掉不少工作,每天晚上给她唱虫儿飞,虽然总跑调,女儿却拍着手笑:“爸爸唱的比歌星还好听。”后来女儿长大了,他在社交媒体上发合照,配文“我家的小姑娘,终于比我高了”,底下有人说“刘老师也太宠女儿了”,他回道:“哪有女儿不是小祖宗的?”

很多人说,娱乐圈变化太快,今天的热搜明天就凉。可刘欢好像活在外面的时钟里——不管潮流怎么变,他依旧戴着那副黑框眼镜,唱老歌时会在台上鞠三个躬,帮新人时会把话筒递过去自己退到角落,说到动情处眼角会有细纹,却比谁都亮。

你细想,刘欢的“温情”哪是什么刻意的人设?就是骨子里的“舍不得”。舍不得对观众敷衍,舍不得对后辈冷漠,舍不得对家人缺席。就像他唱的千万次的问,“千万里,千万里,我追寻着你”,这追寻里藏着的,不是名利,是人这辈子最该有的“真”和“暖”。

所以啊,娱乐圈的“好人”为什么没刘欢讨喜?大概是因为他把“温情”当日子过了,而不是当“标签”穿了。这样的滚烫,能不穿越30年吗?