提起刘欢,多数人脑海里第一个蹦出来的词,必然是“歌神”。从少年壮志不言愁的激昂,到弯弯的月亮的婉转,再到好汉歌的豪迈,他的歌几乎刻进了几代人的青春里。但你有没有想过,如果刘欢这辈子只做“歌手”,真的能称得上“神”吗?细细扒他的职业轨迹,你会发现这个标签实在太过单薄——音乐人、教授、导师、文化推广者,每个身份背后,都藏着一个“轴”得让人佩服的灵魂。

音乐人的“较真”:不止于唱,更在于“做”音乐

1980年代,中国流行音乐刚萌芽,不少歌手还停留在“唱别人歌”的阶段,刘欢却早早把自己“掰”成了“全能型选手”。他1987年为电视剧便衣警察唱少年壮志不言愁时,压根没满足于“把歌唱好”,而是跟着剧组跑遍北京胡同,找老艺人聊市井生活,琢磨怎么用声音把年轻人的热血和理想“烫”出来。后来唱弯弯的月亮,他硬是把流行唱法里的柔情,和美声里的胸腔共鸣揉在一起,连编曲都亲自改了七八稿,最后那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,到现在听还像是从江南水乡里飘出来的。

更让人意外的是,他根本不把自己当“明星”。有次录千万次的问,为了找到电影北京人在纽约里那种漂泊感,他在录音棚泡了三天,嗓子都哑了还让监制听“是不是真有股子‘没着落’的劲儿”。他说过:“唱歌不是炫技,是讲人话,但得把人话讲成‘有分量的话’。”现在回头看,好汉歌里那种“大河向东流”的豁达,从头再来里跌倒再爬起的倔,哪首歌不是藏着他对生活的理解?这种“较真”劲,怕是现在很多流水线歌手都学不来。

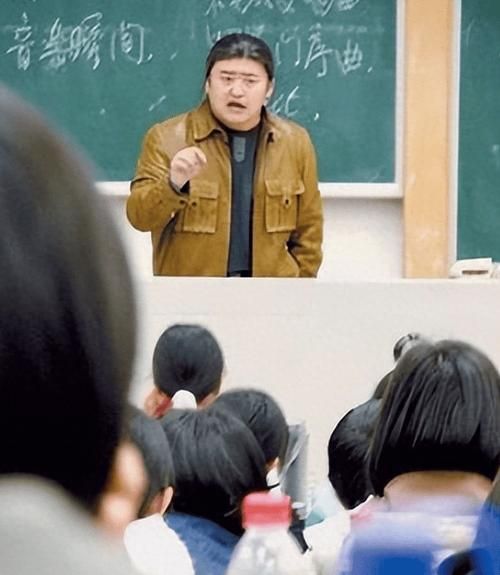

讲台上的“刘老师”:教唱歌,更教“怎么做人”

很少有人知道,刘欢从1991年就成了中央音乐学院的老师,算起来教了快30年流行音乐演唱。要说他的课堂,根本不是“明星开讲座”那样端着,反而像个爱碎碎念的老大爷。有学生追着问“怎么飙高音”,他会先泼冷水:“高音算什么?先问问你这首歌想干吗,非得飙吗?烛光里的妈妈那歌,高音没几句,听着却让人鼻子酸,这才叫本事。”

更出名的,是他“护犊子”的轴脾气。有届学员为了参加选秀,把一首经典民歌改得面目全非,他在课上直接发火:“音乐有根,你把根拔了,花再艳也活不久!流行不是肤浅,是把好东西用年轻人爱的方式传下去,不是瞎改!”课后他还私下找学员聊,直到对方明白“音乐得有敬畏心”。

这些年,他带出的学生里有的成了知名歌手,有的默默在幕后,但提起他,总说“刘老师教最多的不是技巧,怎么站得住脚”。这大概就是他理解的“教师”——不是培养“翻唱机器”,而是教年轻人“守得住心,扛得住事”。

跨界不是“玩票”:把音乐的根扎进文化里

很多人觉得,刘欢当中国好声音导师是“下凡”,你仔细看,他坐在那里,从不是“选流量”,而是挑“有故事的声音”。第一季那英组有个学员唱征服,技巧不顶尖,但唱到“就这样被你征服”时,眼泪掉在话筒上,刘欢直接拍板:“要!这歌声里有‘真东西’。”后来他指导学员,总说“别想着怎么‘炸场’,先问问这首歌能不能自己把自己说哭了”。

这“较真”也延续到了文化传播上。早年在国外演出,常有外国人问“中国音乐是不是只有古筝二胡”,他就琢磨:“得让老外知道,咱中国音乐也有‘潮’的。”后来他牵头做“中国风音乐创作营”,带着年轻音乐人把京剧念白、古诗词谱成流行曲,甚至把论语里的句子写成歌。他说:“音乐不只是娱乐,是把咱们的文化密码,藏在旋律里传下去。”现在回头听,他唱的胡琴说里,京胡和电吉他的对话,不正是这种“新”与“旧”的碰撞吗?

所以刘欢的职业到底是什么?从来不是“歌神”这么简单。他是个音乐人,却总琢磨着“让音乐有根”;他是个老师,却只教学生“先做人再唱歌”;他是个导师,却总盯着“人的故事比技巧重要”;他还是个文化传播者,恨不得把老祖宗的智慧都谱成年轻人爱听的歌。

你看,真正的“厉害”,从来不是守着一亩三分地打转,而是在每个领域里,都把自己当成“初学者”,用最笨的“较真”,做着最有价值的事。下次再听刘欢的歌,或许你会明白,那些穿越时间的旋律里,藏着的从来不只是音符,更是一个职业人对“活着”和“热爱”最实在的答案——不是成为“神”,而是成为那个“值得被记住”的自己。