记得2013年冬天,我在北京出租屋的旧电脑前点开中国好声音的回放,不是为了看学员,是想再听一次刘欢唱从头再来。屏幕上的他头发已微白,弹着吉他唱“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,不像导师点评学员,倒像个老朋友蹲在路边,用沙哑的声音告诉你“摔了没关系,起来拍拍土接着走”。那时我才明白,为什么多少人对刘欢的歌“百听不厌”——他的视频里,从来没有刻意的“表演感”,只有活生生的人,和歌里藏着的日子。

你有没有想过,刘欢的视频为什么“没滤镜”也动人?

现在的MV讲究运镜、灯光、剧情,可刘欢早年的视频,像弯弯的月亮,画面就是一片寂静的夜空,一湾晃动的水塘,和一个抱着吉他轻唱的他。没有华丽的场景,连表情都算不上丰富,可偏偏让人看着看着就想起老家的夏天——奶奶在院里摇扇子,蝉鸣混着收音机里的老歌,那种“不用说话,就懂”的温暖,全藏在他微微眯起的眼睛里。

后来翻到他1990年春晚唱少年壮志不言愁的录像,穿着蓝色中山装,站在一群人中间,开口就是“几度风雨几度春秋”,声音像劈开云层的光,又亮又沉。那时没有修音设备,他唱到高音时脖子上的青筋都看得清,可没人会觉得“不美观”,只觉得“这声音里,真的有警察叔叔们顶风冒雪的劲儿”。原来真正的“代入感”,从来不是靠堆砌画面,而是歌手在歌里“掏心掏肺”的样子,视频只是忠实的记录者。

从“大陆第一磁带”到“国家队代言人”,他的视频藏着一代人的青春记忆

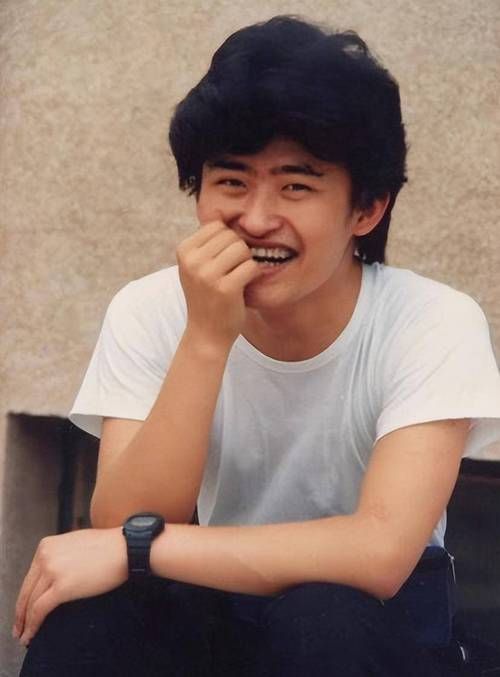

80后、90后对刘欢的歌,总有种“刻在DNA里”的熟悉。小时候家里的磁带、VCD,封面永远是他浓密的头发和标志性的微笑,像家里那个“最有学问又不摆谱”的亲戚。我爸妈总说,当年买他的弯弯的月亮磁带,听了无数遍,连磁带边缘的纹路都磨平了,可每次听到“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,还是会觉得心里软软的。

后来他唱好汉歌,视频里是水泊梁山的实景,他站在船头,一身粗布衣裳,唱出“大河向东流啊,天上的参星星不眨眼”,那股子豪迈劲儿,不像是在唱歌,像是在给咱们中国人“讲故事”——告诉你什么是英雄,什么是江湖。再后来奥运会唱我和你,他和莎拉·布莱曼手拉手站在鸟巢,声音温柔得像月光,那一刻忽然懂了,为什么全世界都愿意听他唱——他把中国人的“内敛”和“热情”,揉成了一个全世界都懂的眼神。

为什么60岁的刘欢,视频里的“少年气”反而更足?

近几年刷到他的视频,总有人感叹“刘欢老师怎么越来越像‘老顽童’”。唱故乡的云时他会跟着节奏轻轻晃脑袋,和学员合唱时会在旁边偷偷打拍子,连采访说到动情处,眼睛都会亮起来,像个孩子兴奋地分享自己的宝贝。有次看他在综艺里弹情人的眼泪,西装革履,可弹到一半突然停下来笑:“哎呀,这个和弦我老忘,你们别告诉导演啊。”

这种“不端着”的真实,恰恰是现在娱乐圈最稀缺的东西。他从不把自己当“巨星”,总说自己就是个“唱歌的”,可就是这样一个“唱歌的”,用30多年的视频,给咱们留下了太多声音里的“老朋友”——在你迷茫时听从头再来,觉得有人在给你加油;在你成功时听好汉歌,觉得有人在为你鼓掌;在你想家时听弯弯的月亮,觉得有人在轻轻拍你的背。

现在的短视频平台,每天都有无数“神曲”刷屏,可为什么点开刘欢的老歌视频,还是会忍不住停留?大概因为他的歌里,没有哗众取宠的流量密码,只有人最本真的情感;他的视频里,没有精雕细琢的“完美人设”,只有一个人对音乐的热爱,和对他人的真诚。就像他常说的“音乐是说话,不是喊口号”,那些真正能打动人的东西,从来不会过时——就像小时候家里的那盘磁带,就算放了30年,再打开时,依然能听到岁月里最温暖的回声。

下次刷到刘欢的歌,不妨停下来多看两秒,你会发现:屏幕里那个不修边幅的中年男人,其实一直都在用最干净的声音,陪咱们把日子,唱成了诗。