提起刘欢,你脑海里会跳出哪句旋律?

是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是千万次的问中“千万里”的追问?但如果我说,2018年的知否知否应是绿肥红瘦主题曲,其实藏着他在艺术表达里最“藏锋”的细腻——你信吗?

很多人以为知否知否只是古装剧的“BGM配菜”,可这首歌恰恰是刘欢音乐里的“文人画”:没有大起大落的旋律,却用最醇厚的嗓音,把“昨夜雨疏风骤”的闺愁唱进了当代人的心里。

知否不是“命题作文”,是刘欢对古典诗词的“白话翻译”

2017年,刘欢在采访里提过接到知否邀约时的犹豫:“怕把李清照的词唱‘薄’了。”毕竟,歌词里“绿肥红瘦”“却道海棠依旧”的意境,对现代流行编曲来说是个不小的挑战。但你仔细听他开口,那句“知否,知否”,尾音轻得像片落在水面的花瓣,却又沉得能砸进心里——这不是用技巧“炫技”,是用人生阅历给诗句“注脚”。

他把自己对宋词的理解,揉进了演唱里。比如“浓睡不消残酒”那句,他特意放缓了节奏,像在讲一个清晨刚醒的朦胧故事,声音里带着一点刚醒的沙哑,又藏着一夜未眠的叹息。后来作曲家友纳想加一段高音烘托情绪,刘欢拦下了:“李清照写愁从不是‘喊出来’的,是‘渗’出来的。”你看,这种“藏”,比任何激昂的演绎都更有穿透力——毕竟,能让人想起自家院子里那株海棠的,从不是大声的呼喊,而是风过无声时的轻轻一瞥。

但如果说知否是刘欢的“文人侧写”,那他早年的歌,就是刻在时代里的“声纹”

你有没有想过,为什么30年过去了,好汉歌一响还是能让人起立?1998年水浒传播出时,导演张纪中要的是“梁山好汉的‘蛮劲’”,可刘欢唱出来的,却带着一丝悲怆。当年他录音时,总觉得自己唱得不够“野”,便跑去听陕北信天游,把山歌里的“野腔”揉进美声的“正”里——所以“大河向东流”那句,既有九曲黄河的奔腾感,又有江湖儿女的“宿命感”,连金庸先生都说:“这才是真正的‘侠骨柔情’。”

更少人知道,我和你的诞生,藏着他对“中国声音”的执拗。2008年北京奥运会主题曲,原本有人提议用英文唱,刘欢力排众议:“奥运会在中国办,旋律里得有‘中国的魂’。”他和搭档陈其钢找了故宫的宫谱、昆曲的腔调,把“我和你”三个字,唱得像“太极”一样圆融——没有刻意的“中国符号”,却有让全世界听懂的“东方意境”。后来采访他说:“音乐不是拼技术,是拼‘诚意’。你心里装着什么,听众能听出来。”

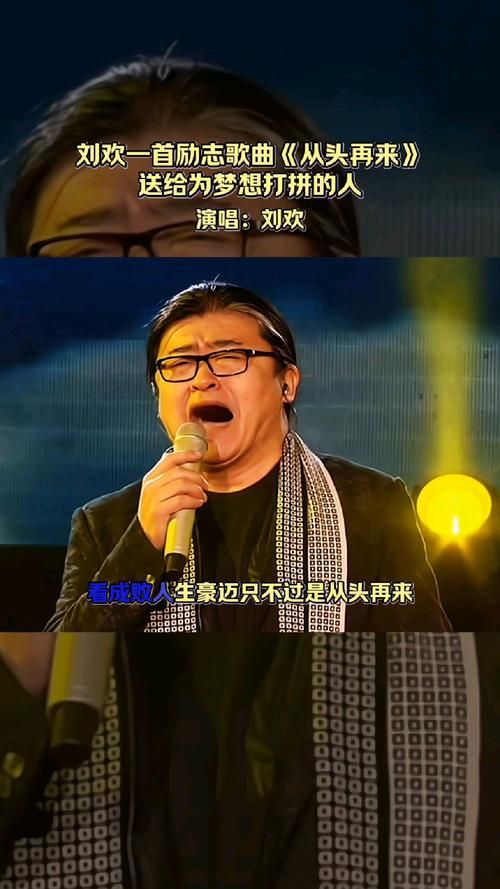

从少年壮志不言愁到从头再来,他唱了40年“中国人的故事”

1985年,26岁的刘欢唱少年壮志不言愁,一句“几度风雨几度春秋”唱哭了多少人。那时他刚毕业,站在筒子楼里弹钢琴,还在琢磨“怎么把年轻人的‘冲’唱出来”;到了1990年,他站在亚运舞台上唱亚洲雄风,已是“让世界听见中国声音”的代表;再到2008年从头再来,下岗工人含着泪听他唱“心若在梦就在”,这哪里是唱歌?分明是用声音做“时代的扩音器”。

有人问他:“你这么多歌,哪首最难唱?”他说凤凰于飞——2014年甄嬛传的插曲,他要模仿60岁老者的声线,故意带点“嗓子哑”的质感,练到声带小结,医生让他停声,他却说:“皇帝的孤独,等不到嗓子好了再唱。”你看,这些藏在细节里的“较真”,才是他能一首歌红30年的原因:他不只“唱得好”,更“想得深”,把每个音符都当成了故事来讲。

现在再回头听知否知否,你会发现刘欢的歌从来不是“单曲循环”的快餐,而是“越品越有味”的老茶。他就像个音乐里的“匠人”,不追风口、不蹭热度,只认准“什么样的歌,十年后还有人愿意听”。

所以下次,当知否知否前奏响起时,不妨停下来听听:那句“知否”,其实是在问你——“在忙忙碌碌的生活里,你还记得那些藏在旋律里的故事吗?”