1999年的冬天,北京胡同里的煤炉子还在冒烟,电视机里突然响起了这样的歌声:“昨天所有的荣誉,已变成遥远的过去……辛辛苦苦已度过半生,今重又再走风雨行程。”屏幕上,一个穿着朴素的中年男人闭着眼沉声吟唱,嘴角微微发颤。当时谁也没想到,这首叫从头再来的歌,会像滚烫的烙铁,烫在全国无数下岗职工的心上——也烫进了30年来的时光里。

一、1999,那一代人的“至暗时刻”,凭什么让一首歌成了“灯塔”?

要说从头再来,得先说说1999年的中国。那几年,“下岗”两个字像块沉重的石头,压在无数家庭的心头。国企改革大刀阔斧,“铁饭碗”第一次从唾手可得的变成了易碎的玻璃——东北老工业基地的烟囱不再冒烟,纺织厂的机器轰鸣声渐弱, millions of workers(数以百万计的工人)拿着一次性补偿金,走出工厂大门时,很多人手里攥着皱巴巴的简历,眼里盛着对未来的茫然。

“那时候我38岁,在鞍钢干了15年钳工,”后来成为出租车司机的老王,在采访里回忆,“离厂那天,我蹲在厂门口哭了半小时,这辈子没觉得这么没用。孩子要上学,老人要看病,突然断了‘铁定’的收入,天都塌了一半。”

正是在这样的背景下,导演张纪中团队为下岗职工拍了一则公益广告,需要一首歌“能给这些爷们儿打气”。找到刘欢时,他刚唱完好汉歌,风头正盛,却一口接下了这个“吃力不讨好”的活儿。“我记得刘欢老师说,‘这不是唱歌,是喊给兄弟们的心气儿’。”作曲家许军后来在纪录片里说。

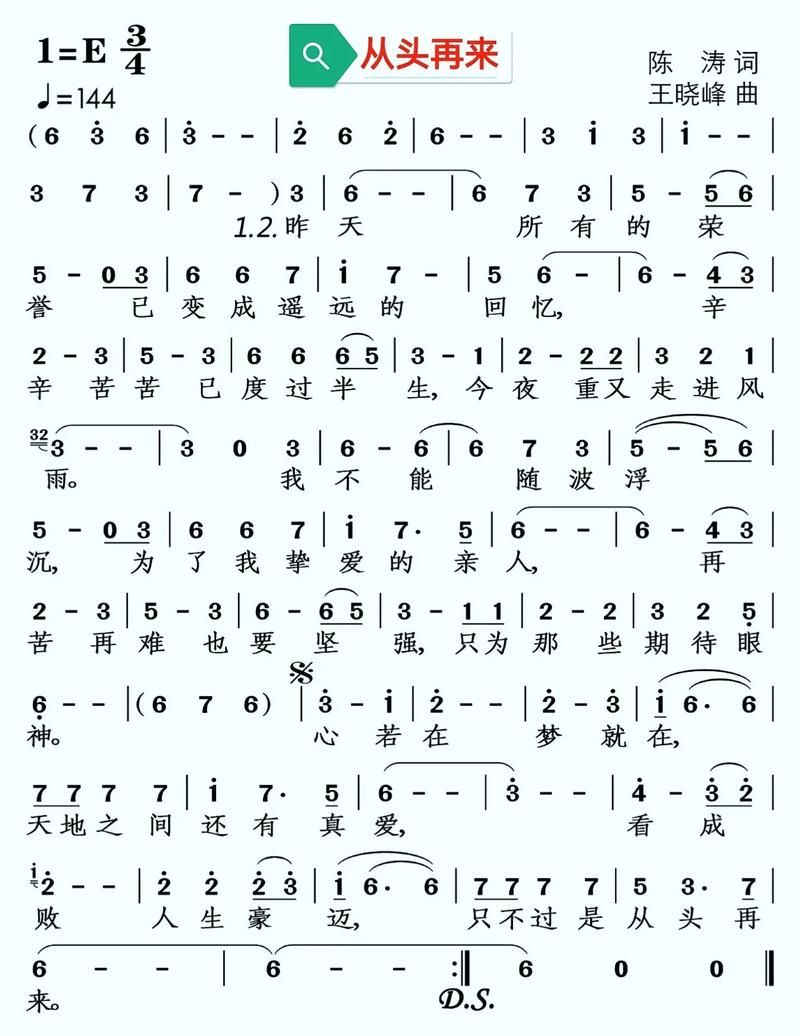

作词家陈涛写着写着就哭了——“辛辛苦苦已度过半生”,哪是在写歌词,分明是在写百万工人的经历;“看成败人生豪迈只不过是从头再来”,哪是励志口号,是给丢了阵地的人递上的一杆枪。

二、刘欢:他唱的不是歌,是把“中年人的体面”揉进了旋律里

很多人说,从头再来刘欢“只能他唱”,为什么?

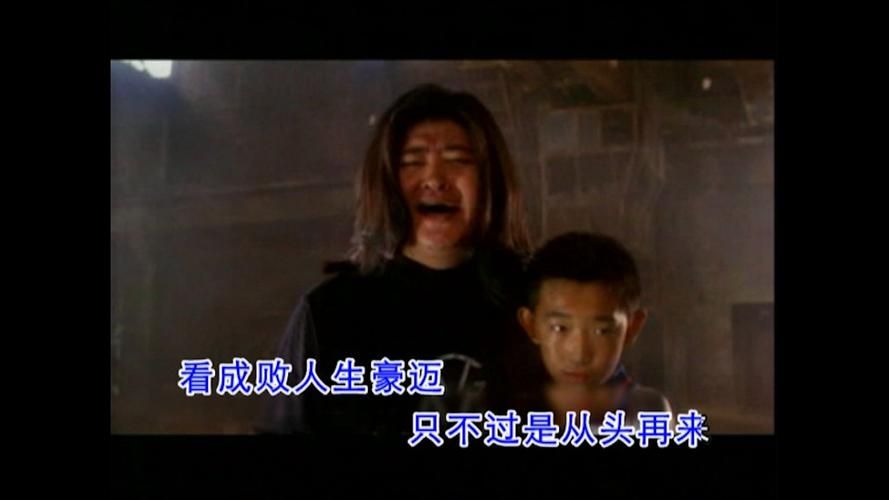

你看他唱这首歌的样子,没有华丽的舞台灯光,没有夸张的肢体动作,就坐在一把旧木椅上,黑色夹克洗得发白,头发蓬乱,像刚熬了通宵赶谱的音乐老师。但开口第一句,你就知道:这声音里有故事。

刘欢的嗓子本就是“有质感的”——不像小生般清亮,也不像粗犷派那样炸裂,而是像陈年的老酒,醇厚里带着磨砂般的颗粒感。唱“昨天的荣耀”时,他用弱声控制,像老人抚摸老照片,压抑着千言万语;唱“重走风雨行程”时,气息突然下沉,字字都像从牙缝里挤出来的倔强。最绝的是那句“看成败”,他没飙高音,反而把“豪迈”唱得有点沙哑,像酒后拍着桌子说“没事,还能再来”——那是中年人最真实的“体面”:不嚎啕大哭,只在深夜抽烟时红了眼眶。

“他懂我们。”老王说,“有一次我在车里放这首歌,乘客是个下岗阿姨,听着听着突然哭了,说‘唱这歌的人,肯定也摔过跟头吧?’”刘欢确实“摔过”——他年轻时差点因眼底疾病失明,后来事业又因拒绝商演遭遇过低谷,但他从未把这些“苦难”挂在嘴上。就像他在一次采访里说的:“人生哪有那么多顺遂?重要的是,当你觉得‘走不了’的时候,还能不能抬起脚。”

三、30年过去,为什么我们还在听从头再来?

2023年,某互联网公司裁员潮中,有人在办公间放从头再来的视频火了;2024年,考研失利的大学生发帖:“听完刘欢这首歌,我决定再战一年”;甚至有00后网友在评论区留言:“每次实习被否定,就靠这首歌‘充电’。”

一首30年前的老歌,怎么就成了“治愈神器”?

因为它唱的不是“下岗”,是“所有人生低谷时的自己”。那个“昨天的荣耀”,可能是高考失利的成绩单,是创业失败的账本,是被分手时的眼泪;那个“风雨行程”,是刚入职时被骂到哭的夜晚,是带病加班的凌晨三点,是送外卖时被车剐蹭的委屈。

刘欢自己也说过:“从头再来不是给‘失败者’的歌,是给‘想站起来的人’的歌。”它不灌鸡汤,不打鸡血,只是用最朴实的语言告诉你:摔疼了,就歇歇;东西没了,就再挣。这世上没有“过不去的坎”,只有“不敢再来的心”。

就像去年冬天,我在小区门口碰到收废品的老李——52岁,三年前工厂倒闭,现在蹬着三轮车收废品,每天笑嘻嘻的。我问他:“累不累?”他晃了晃手里的保温杯,说:“不累啊,这三年给我闺女攒了大学学费呢!刘欢那歌唱得好,‘从头再来’——人这一辈子,不就是个‘来’字嘛?”

尾声:真正的“再来”,从来不是从头开始

其实啊,哪有真正的“从头再来”?那些丢了的荣耀,早已刻进你的骨子里;那些走过的风雨,早就让你长出了更硬的骨头。

刘欢的从头再来之所以能传唱30年,不是因为它有多“燃”,而是因为它“真”——它唱出了普通人在命运面前的挣扎,更唱出了挣扎后不肯低头的倔强。就像老王现在说的:“我现在开出租,每天跟不同人聊天,听着他们的故事,就觉得当年那首歌,是唱给我们每个‘为生活拼命’的人的。”

下次再听到这首歌,不妨停下来问问自己:你心里,是不是也有一个“想再来一次”的念头?如果有,那就勇敢地去吧——因为真正的“再来”,从来不是推倒重来,而是在“旧地基”上,盖一座更结实的新房子。

而刘欢的声音,就是那盏永远亮着的,帮你照亮“地基”的灯。